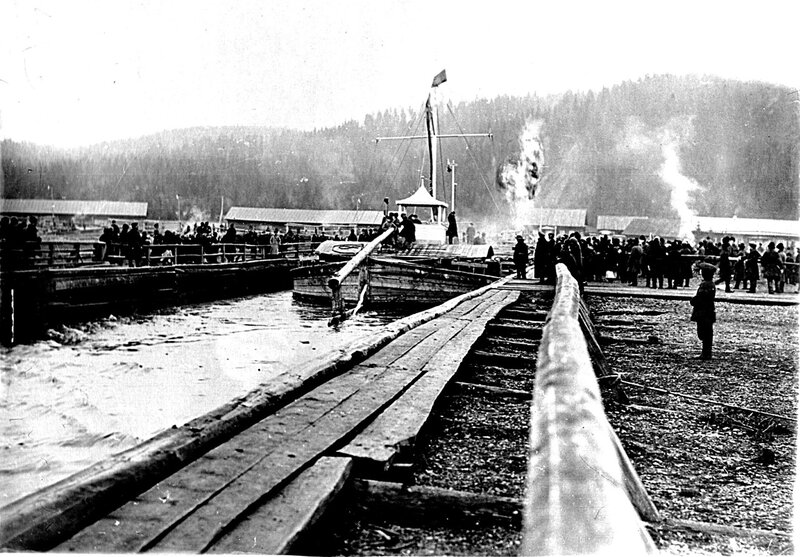

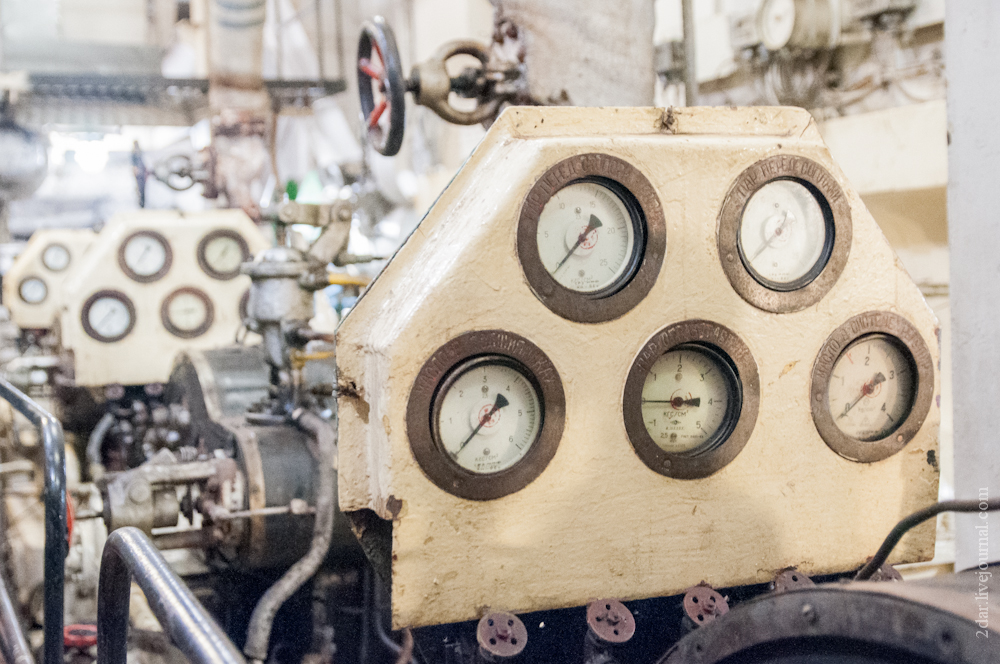

Энергетическое хозяйство состояло из плотины с прорезами и нескольких водяных колес. В середине XIX века колес было 10, их суммарная мощность составляла 443 л.с., но затем их начали вытеснять паровые машины.

Первые шаги по внедрению электричества были сделаны в конце 19 века, а именно, в январе 1899 года, когда была начата установка паровой машины и генератора для электрического освещения механических мастерских. Параллельно с этим в течение января-марта 1899 года производилась прокладка электропроводов, шла сборка «электрической доски» (электрощита).

Электрические лампочки в механическом цехе Добрянского завода зажглись в апреле 1899 года, а на заводской площади были установлены два дуговых фонаря, которые положили начало уличному освещению.

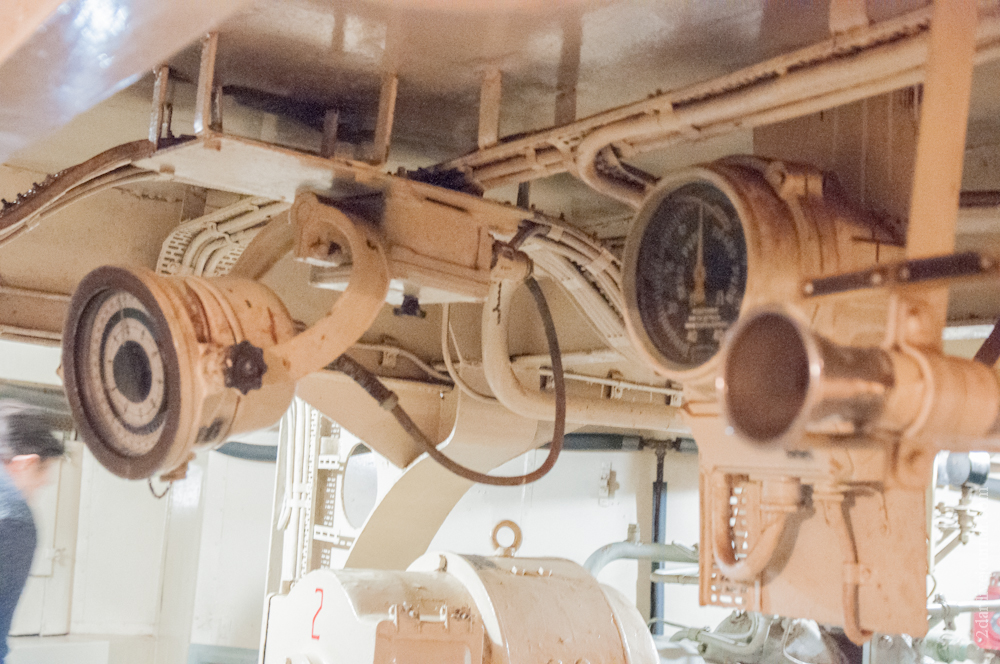

Пришедшее на завод электричество было предназначено не столько для освещения производственных помещений, сколько для разрешения конкретных технических нужд. Внедрение электроприводов для металлообрабатывающих станков механического цеха позволило ускорить работы по производству в его стенах оборудования для других заводских цехов. Так, к декабрю 1899 года в механических мастерских была закончена работа по изготовлению 10 тонного мостового электрического крана для мартеновского цеха и начата сборка второго аналогичного крана. А зимой и весной 1900 года специалисты механического цеха вели сборку частей и установку на фундаменты «пародинамоэлектрических» машин, предназначенных для прокатной фабрики завода.

Центральная заводская электростанция как самостоятельное производственное подразделение упоминалась уже в месячных донесениях за январь 1901 года. Точная дата пуска электростанции документально не установлена, ее относят к 1899-1902 гг. В те же годы на заводе появилась новая штатная должность – электромонтер.

К 1915 г. на заводе имелось 3 динамо-машины, действовало 5 электрических мостовых кранов, и другое электрооборудование.

В 1920-30-е годы заводская электростанция по-прежнему являлась единственным объектом местной электроэнергетики. В годы Отечественной войны станция была модернизирована, установлена паровая турбина мощностью 2150 кВт переменного тока, построены линии электропередачи.

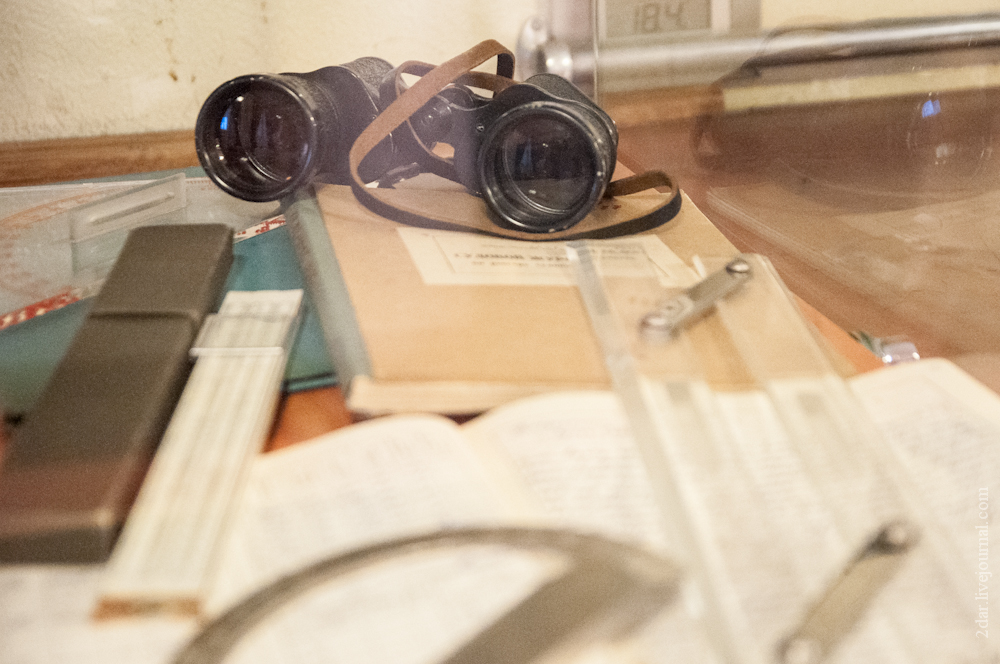

Оборудование, установленное на рубеже XIX-XX веков, проработало до 1950-х годов, когда было принято решение о строительстве Камской ГЭС и Камского водохранилища. В 1956 г. Добрянский завод и электростанция были остановлены. 17 января в 15:30 мастер электроцеха завода Н.А. Копылов выключил последний выключатель заводской электростанции, а начальник парового хозяйства Н. П. Емельянов дал последний в Добрянке заводской гудок. Оборудование завода и электростанции было демонтировано, а территория завода затоплена водами Камского водохранилища.

Электричество в Добрянку пришло от Камской гидроэлектростанции.

Источник

от причала на правом берегу Химкинского водохранилища в Тушино, что на Лодочной улице, мы отправились на четырехчасовую прогулку через шлюзы в Троице-Лыково.

от причала на правом берегу Химкинского водохранилища в Тушино, что на Лодочной улице, мы отправились на четырехчасовую прогулку через шлюзы в Троице-Лыково.

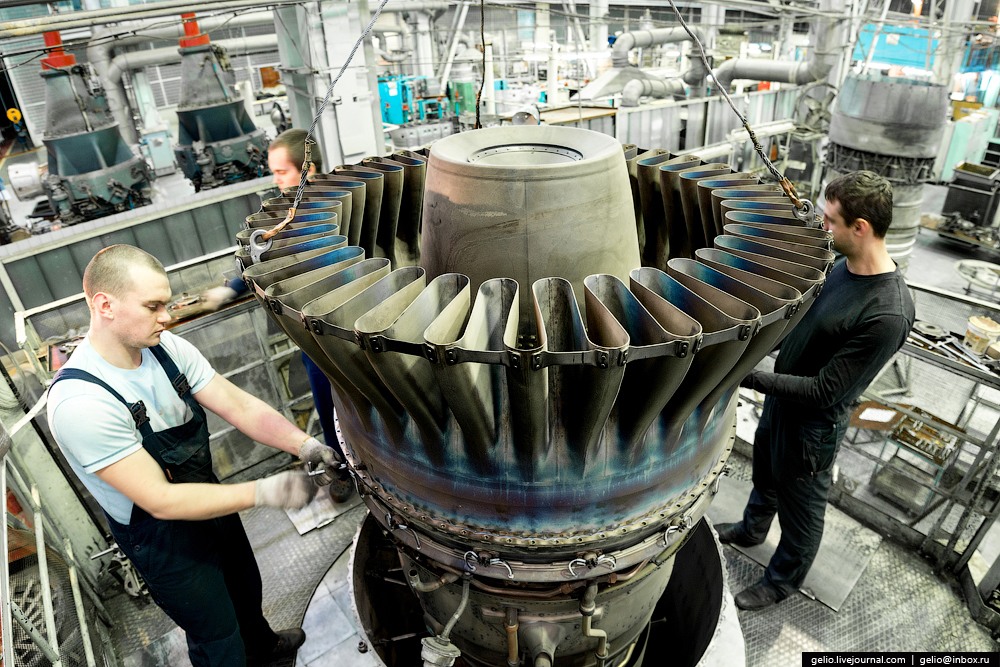

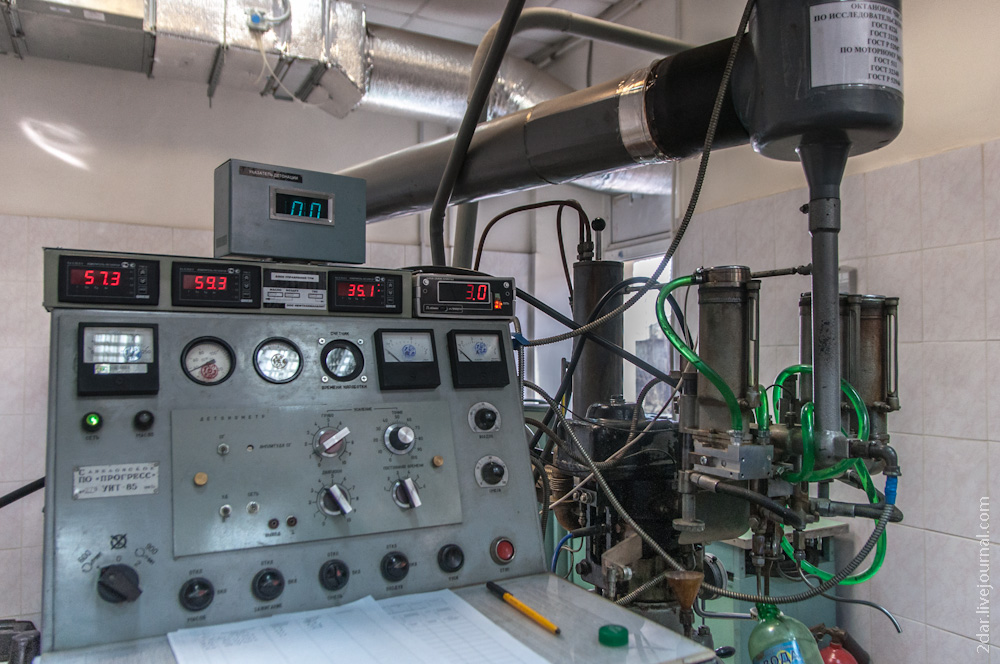

удалось существенно расширить программу выходных и побывать не только на самом авиашоу, но и посетить пушкинский аэродром, где в это время базировались пилотажники. Тренировочных полетов в Пушкине застать не удалось, но мощь военных истребителей прочувствовали. После нескольких аварийных ситуаций с участием военной авиации, по всей России ввели запрет на полеты определенных самолетов без проверок работоспособности двигателей на Земле. Эти самые проверки или испытания мы и застали.

удалось существенно расширить программу выходных и побывать не только на самом авиашоу, но и посетить пушкинский аэродром, где в это время базировались пилотажники. Тренировочных полетов в Пушкине застать не удалось, но мощь военных истребителей прочувствовали. После нескольких аварийных ситуаций с участием военной авиации, по всей России ввели запрет на полеты определенных самолетов без проверок работоспособности двигателей на Земле. Эти самые проверки или испытания мы и застали.