kuleshovoleg в Музей Севастопольского морского завода.

kuleshovoleg в Музей Севастопольского морского завода.В 1783 году, когда Григорий Потемкин благодаря своим стараниям стал Таврическим, а Крым — в первый, но не последний раз нашим, — в Севастополе было основано Лазаревское адмиралтейство. Через 101 год были заложены броненосцы «Чесма» и «Синоп», а к 1905-му году — достроен знаменитый «Потемкин».

В украинский период Крыма музей принадлежал Петру Порошенко, однако в 2015 году был национализирован и передан в ведение «Звездочки». На памятных досках по годам расположены встававшие на ремонт суда и корабли.

2.

3.

Музей состоит из четырех залов: в них показана вся история Адмиралтейства, ставшего знаменитым заводом и, по сути, история Севастополя. Музей расположен в доме за памятником матросу Кошке, который служил в том здании в Петербурге, в котором ныне находится Центральный военно-морской музей.

4.

В первом зале расположены экспонаты дореволюционного времени, связанные с основателями и историей завода. Сотрудники музея с 1958 года собирали ее по крупицам.

5.

В зале использовано оформление с применением дерева. На заводе изначально строили деревянные парусные корабли. Позднее, примерно до 1920 года, суда стали обшивать клепаными листами металла. Внизу закладные доски Алексеевского (1884 год) и Александровского доков (1886 год).

6.

7. Закладная доска Алексеевского дока.

Иллюминатор и палубный брус с броненосца «Чесма». Этот эскадренный миноносец вступил в строй в 1889 году, но уже в 1907 был разоружен. Броненосец вооружался 23 артиллерийскими орудиями и семью торпедными аппаратами. После окончания службы был мишенью для новых линкоров. Корпус «Чесмы» до сих пор покоится на дне Черного моря.

8.

В зале находятся масштабные модели не только кораблей и броненосцев, но и макет самого предприятия в годы Крымской войны.

9.

Потрясающую историю имел крейсер «Очаков». В 1905 году на нем было поднято восстание. Потом береговыми орудиями бунт подавили. Три года броненосный корабль стоял на ремонте, потом захватывался немцами, англичанами и французами. В итоге разобран на металл.

10.

История завода в первые годы молодого советского государства. В 1923-м году завод получил орден Трудового красного знамени. А в 1936-м — имя в честь Серго Орджоникидзе.

11.

12.

Во втором зале представлена история завода во времена Великой Отечественной войны. В этот период завод отремонтировал около 600 кораблей и судов Черноморского флота.

13.

14.

В третьем зале рассказывается о послевоенном времени вплоть до распада СССР.

15.

В 1952 году предприятие сдало первый 50-тонный плавучий кран, положив начало их производству в стране. Их грузоподъемность стабильно увеличивалась: 100, 300, 1600 тонн. В последнем случае речь идет о плавкране «Витязь».

16.

17.

18.

19.

В четвертом зале расположены более современные экспонаты периода, который заканчивается примерно 2002-2003 годом. В 90-е на заводе занимались мелким ремонтом иностранных судов.

20.

21. География работы и заказов завода в Советское время.

22.

22. Кстати, Севмашевский плавкран тоже построен на Севморзаводе!

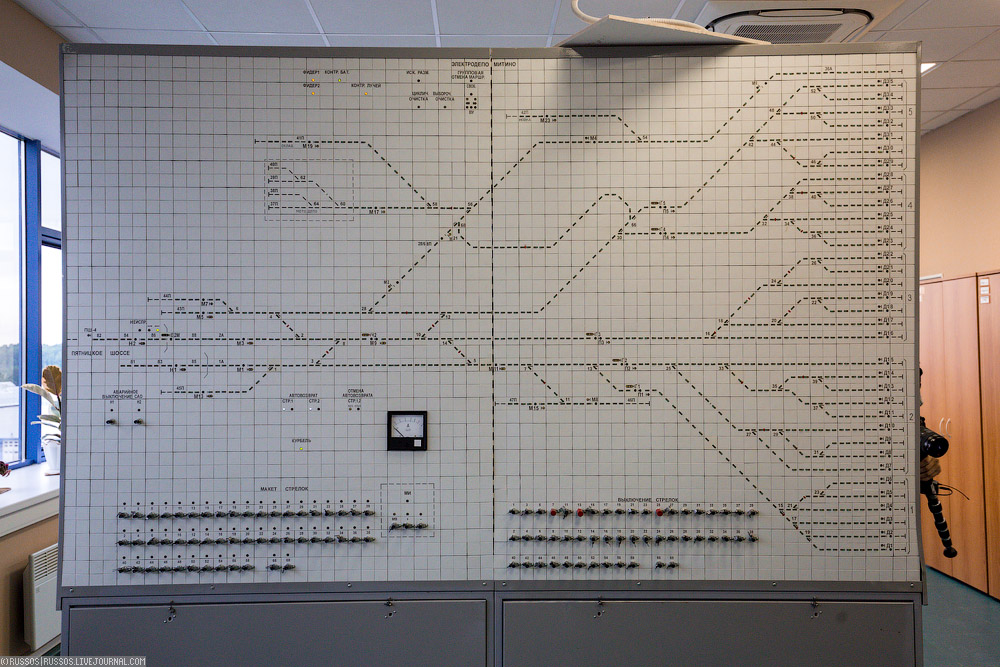

до тупиков за станцией «Петровско-разумовская».

до тупиков за станцией «Петровско-разумовская».