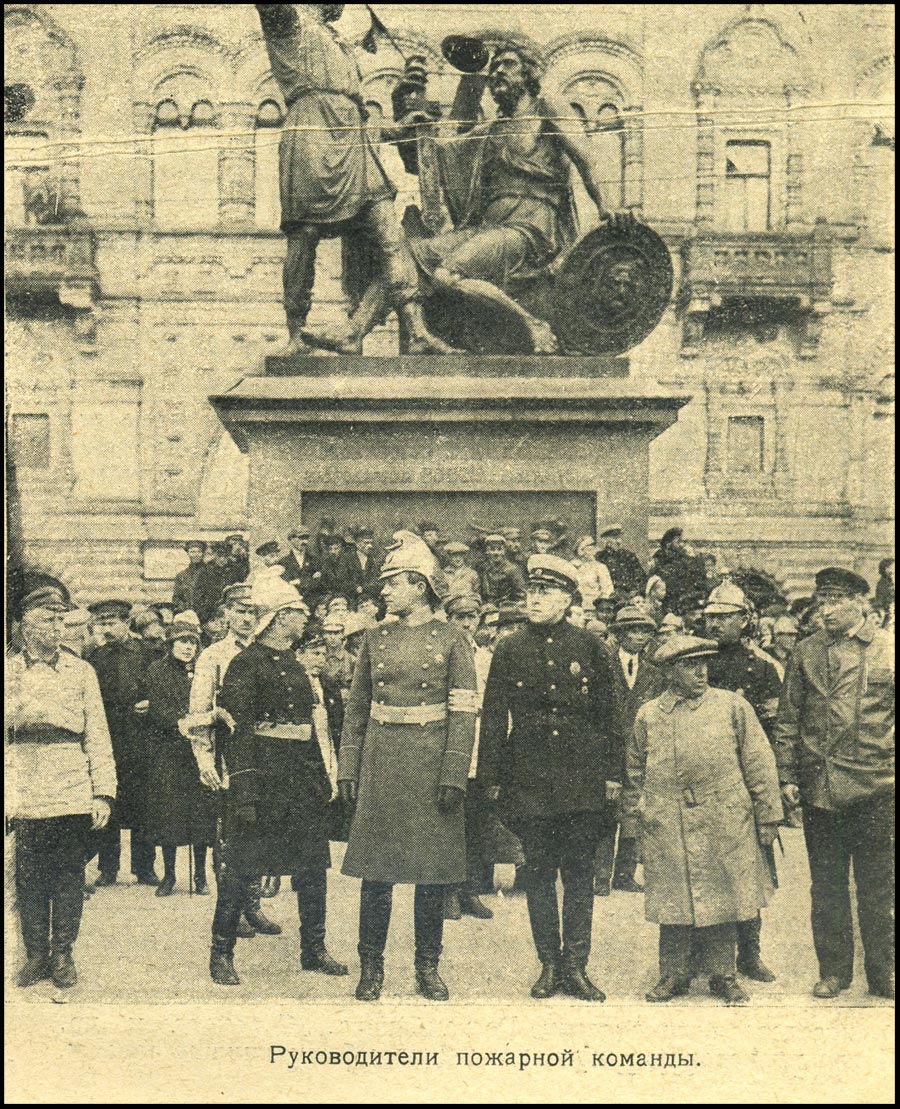

lobgott в Столетие московской пожарной команды

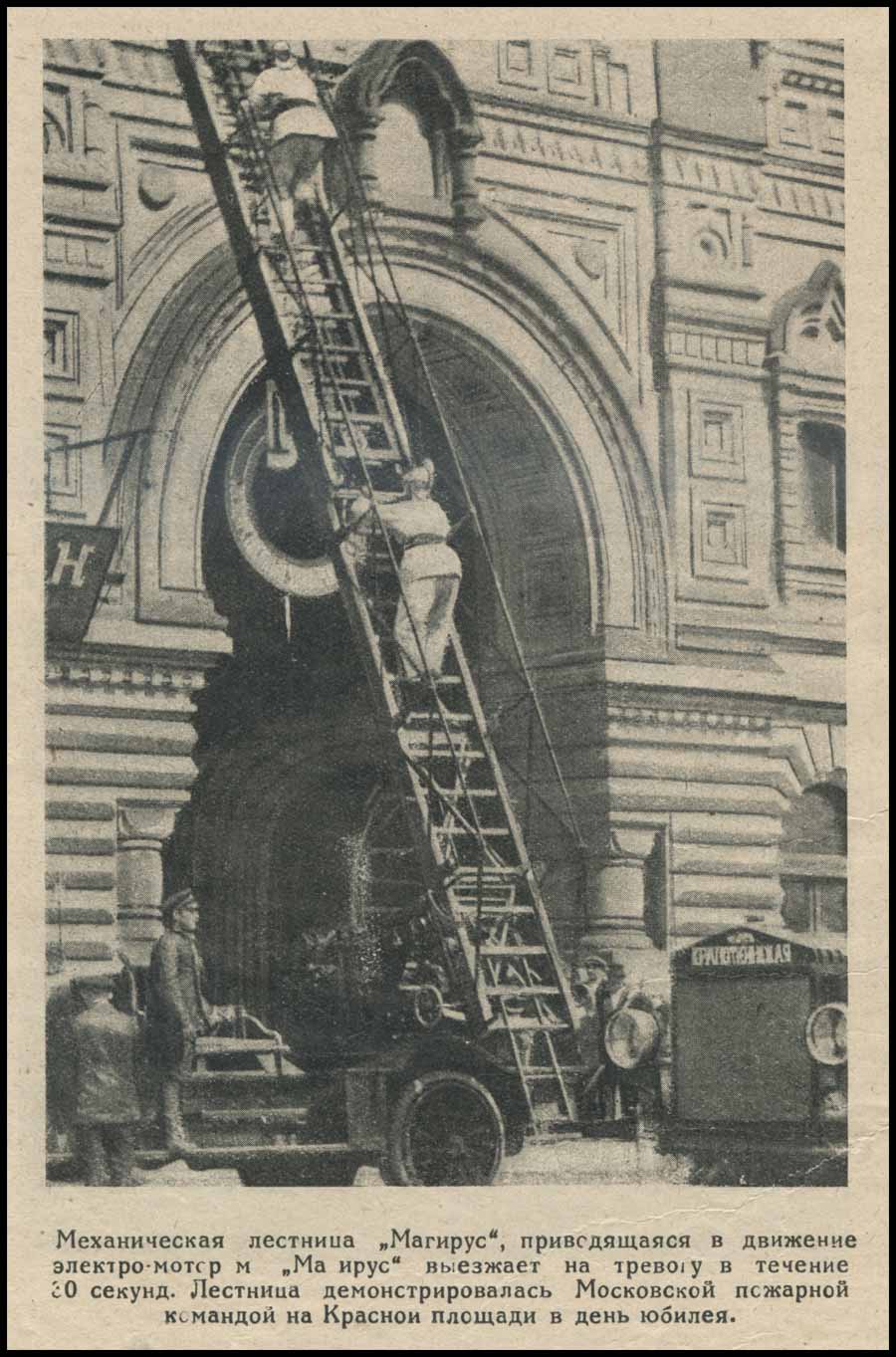

lobgott в Столетие московской пожарной команды lobgott в Столетие московской пожарной команды

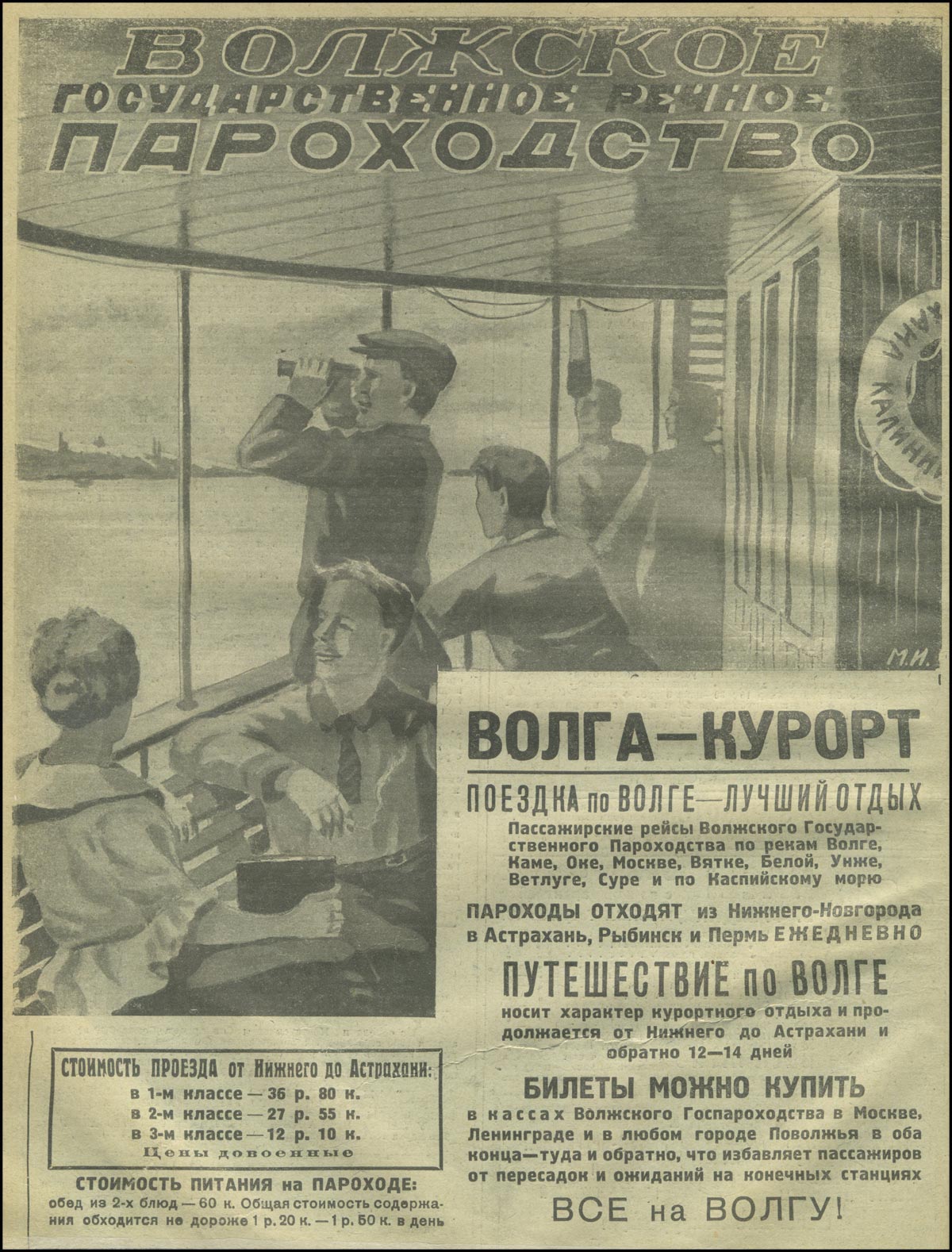

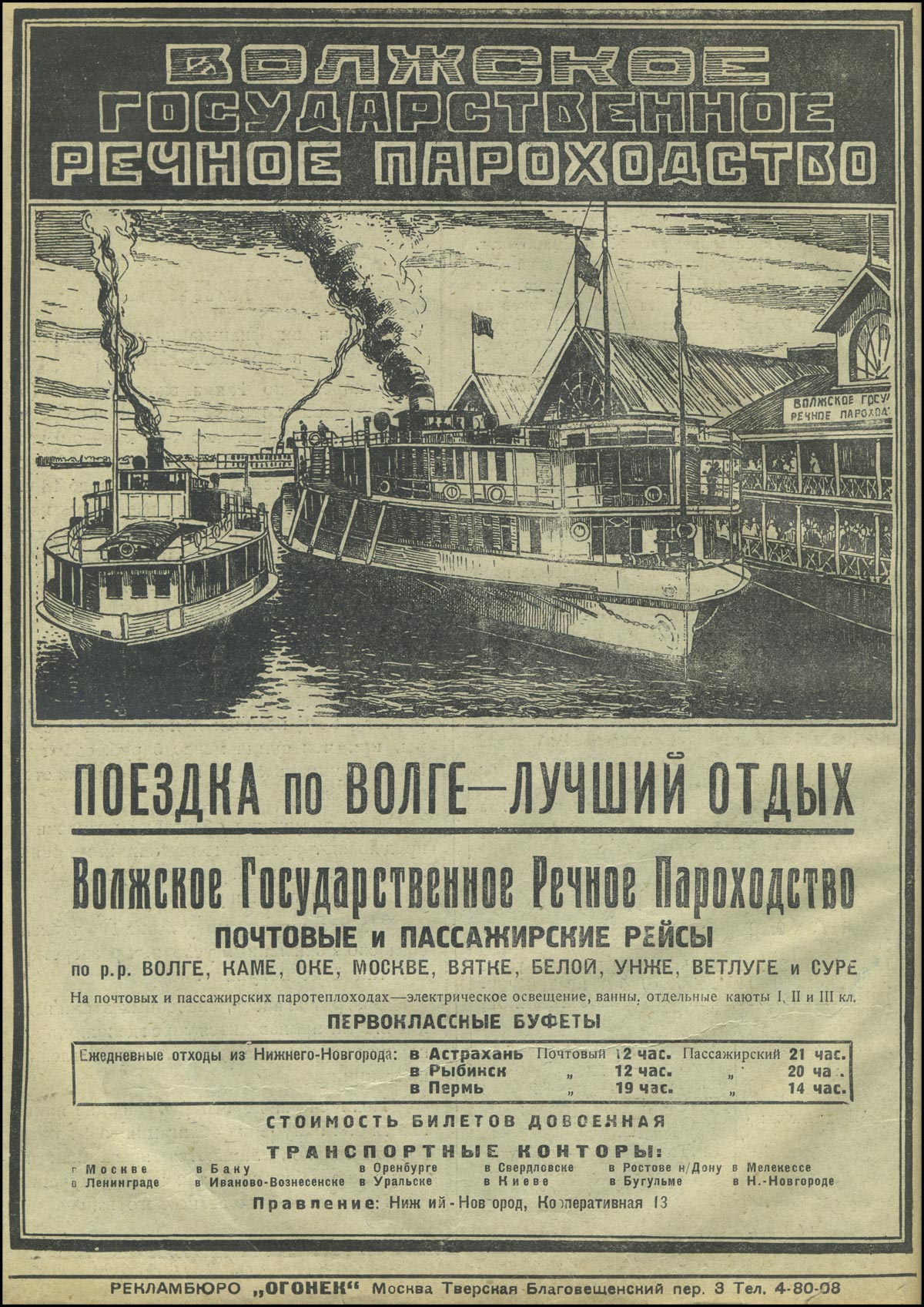

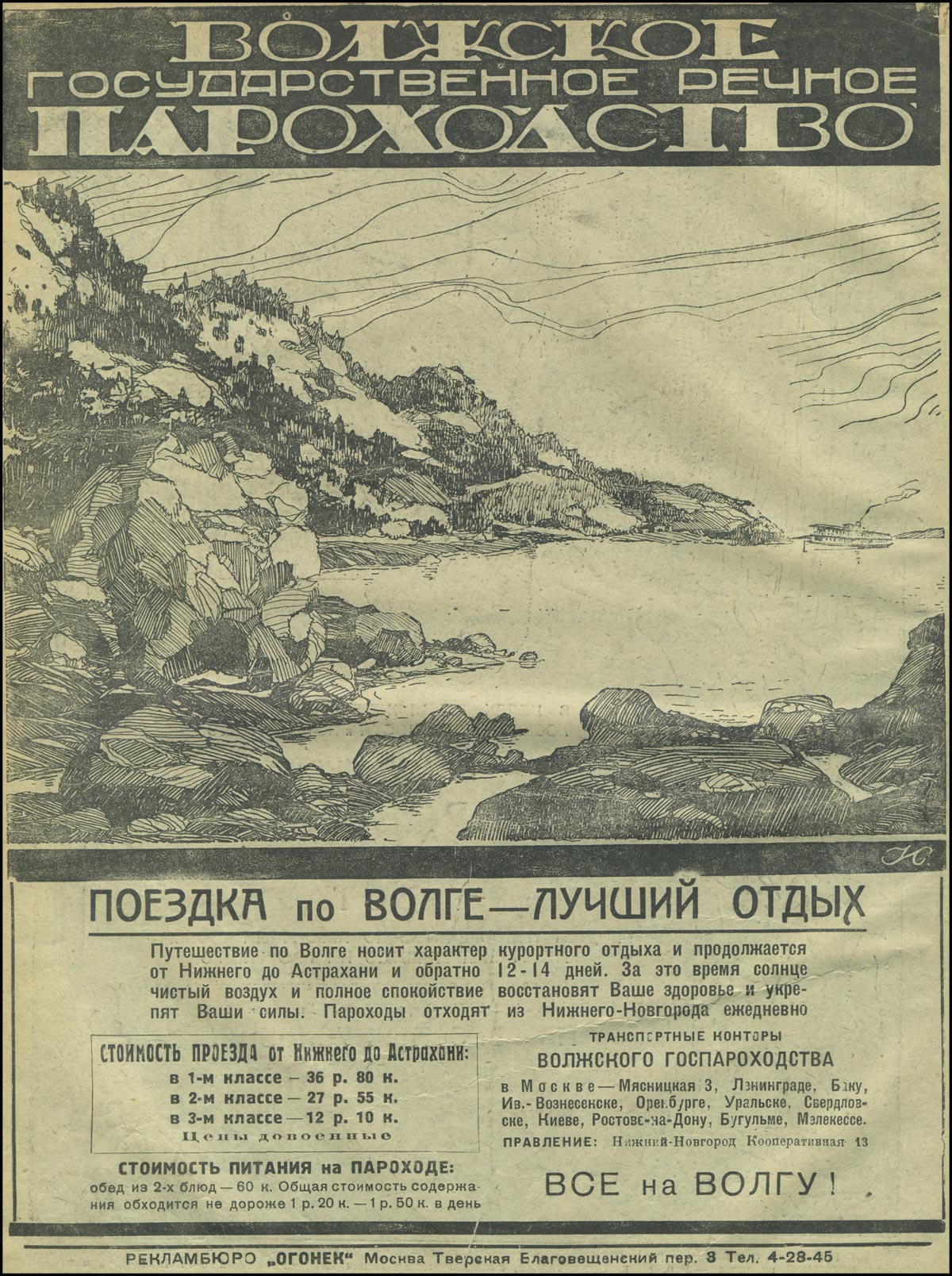

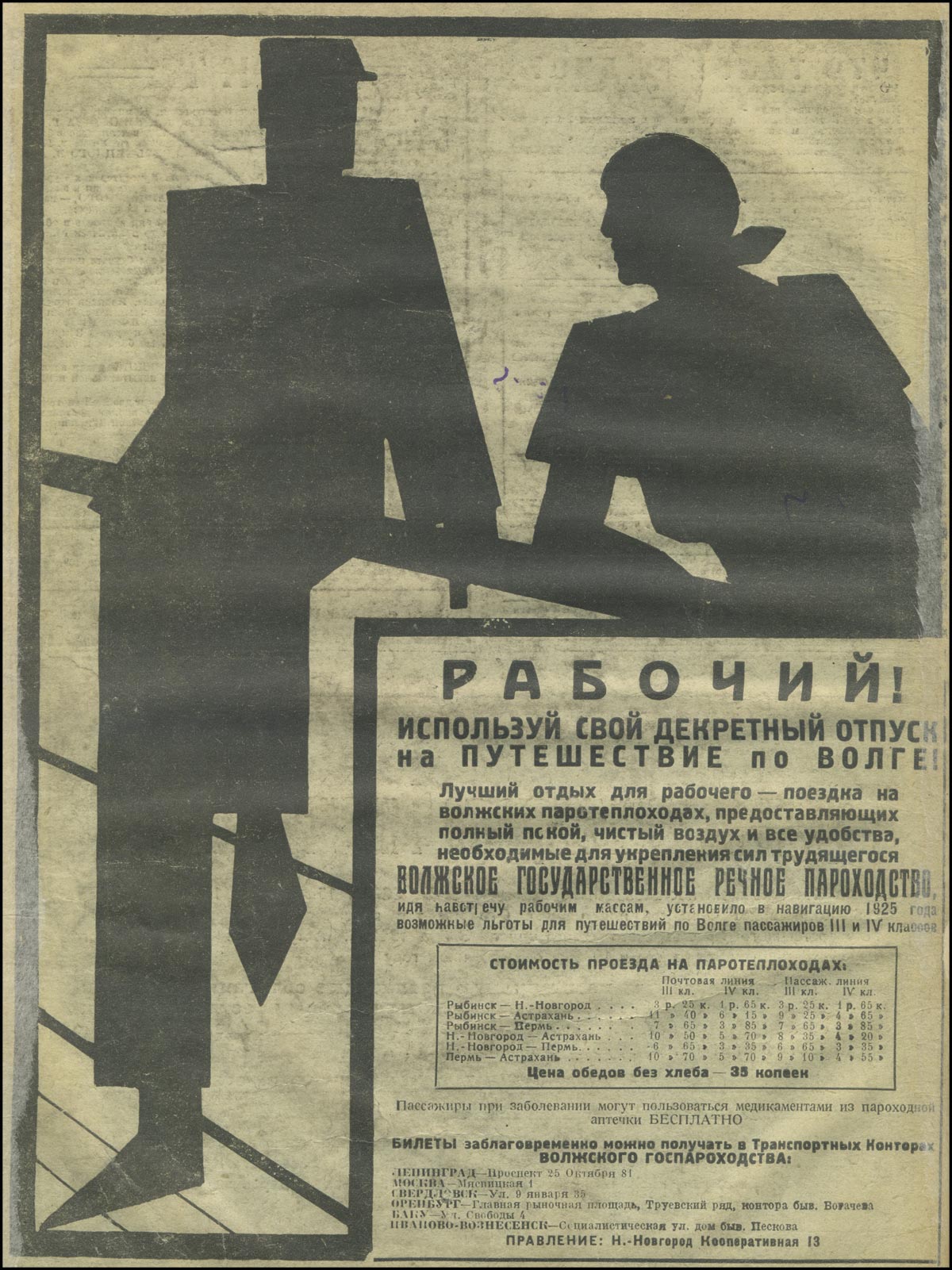

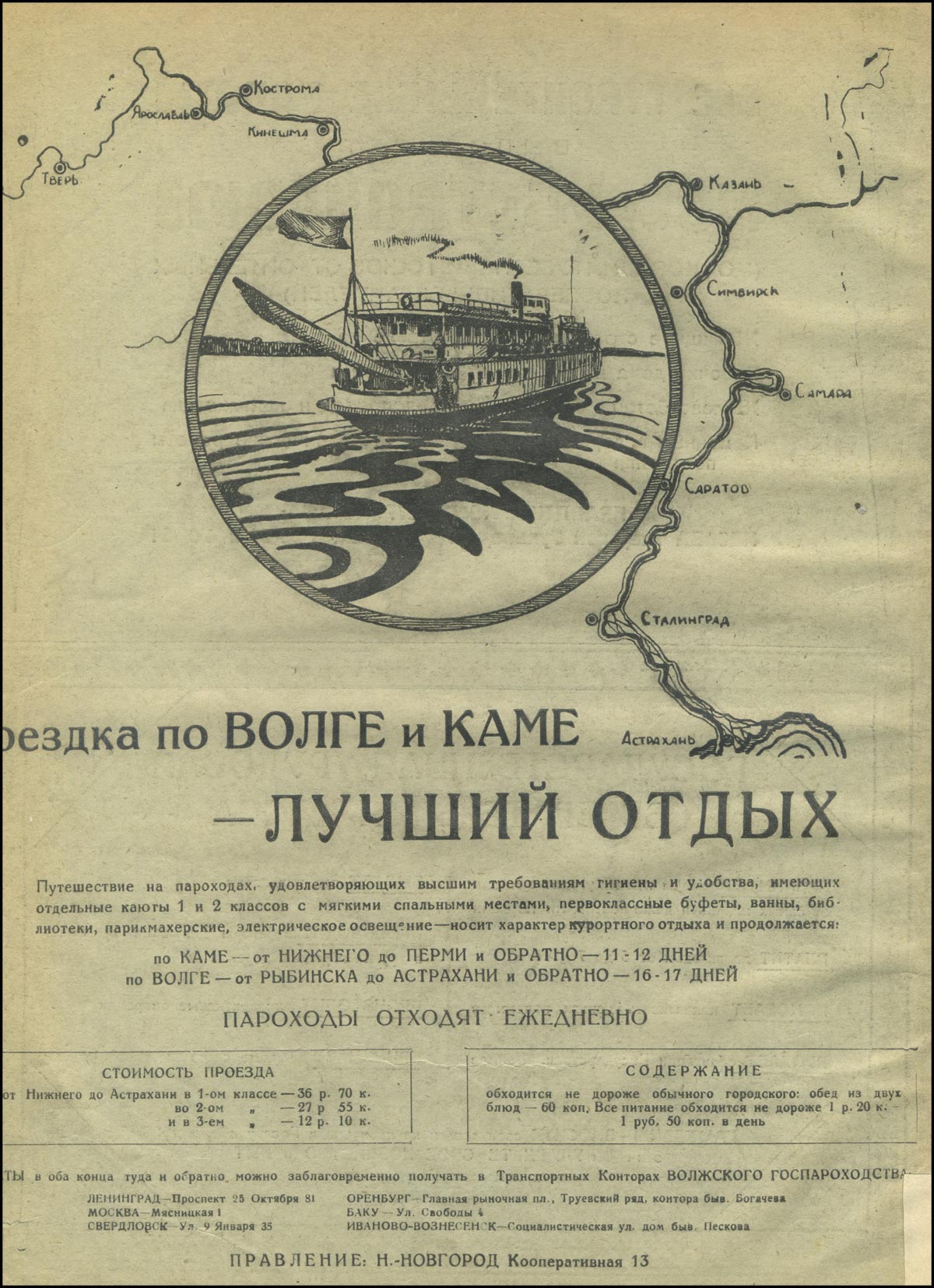

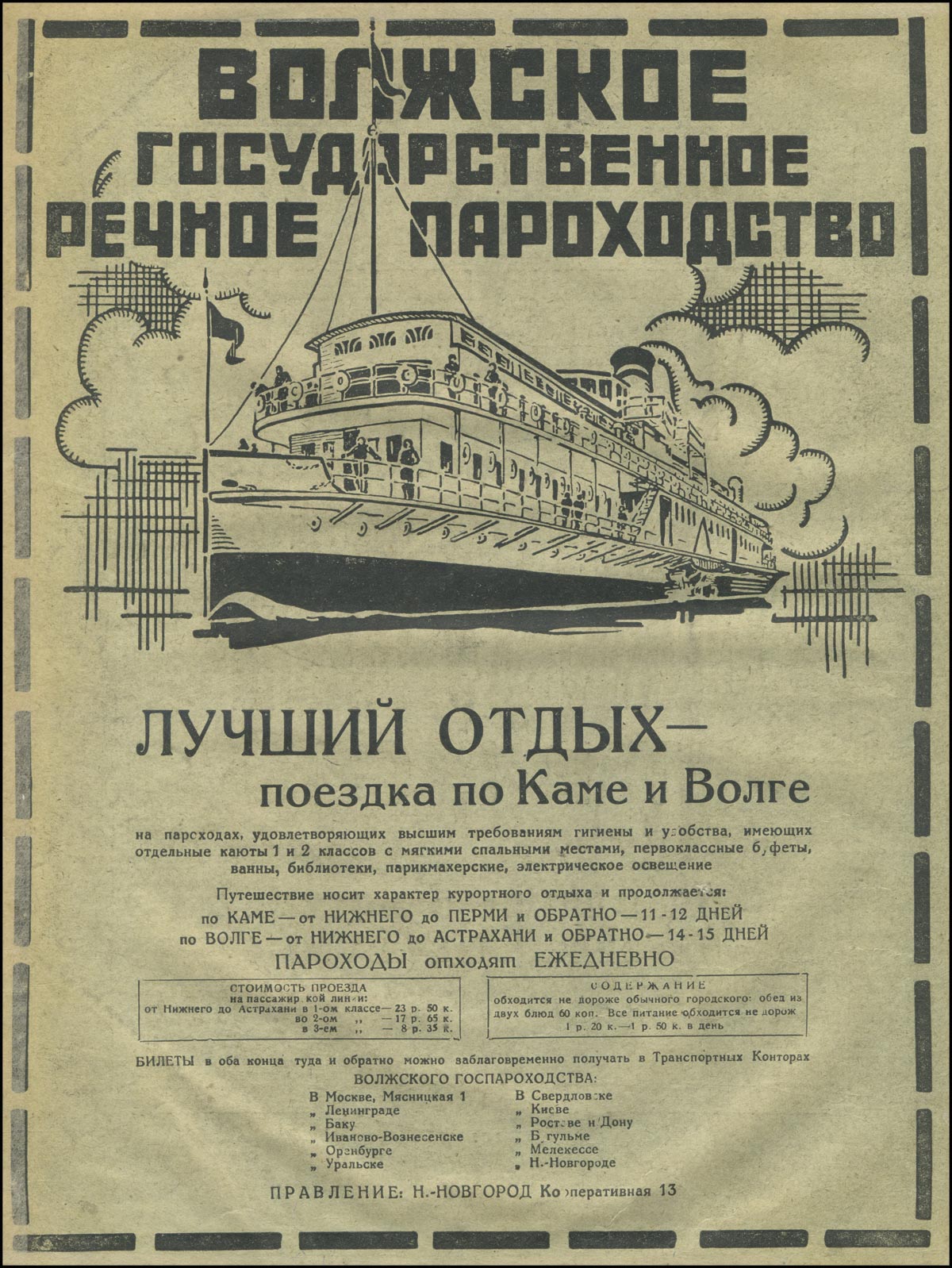

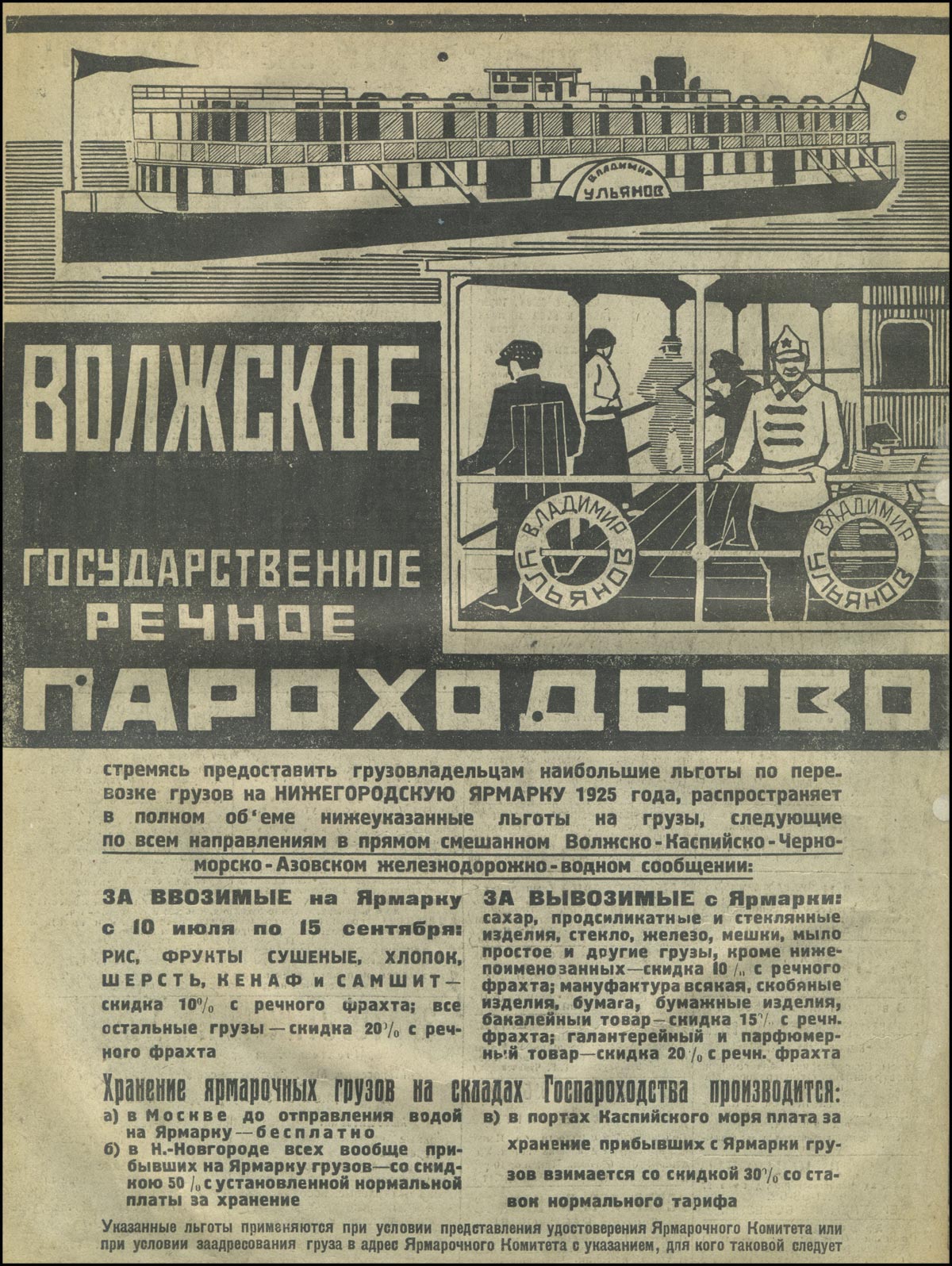

lobgott в Столетие московской пожарной команды lobgott в Волжское речное пароходство

lobgott в Волжское речное пароходство

ZAVODFOTO: Из серии Корпоративные календари в стиле НЮ: Компания Sexy Disco Excelsior Florencе- 2013

Продолжаем нашу вечернею рубрику корпоративных НЮ календарей. Сегодня опять привет из Италии.

Будете во Флоренции – обязательно посвятите один вечер посещению ресторана Sexy Disco Excelsior http://www.sexydiscoexcelsior.it/. Для начала вас накормят, хотя не факт, что во время еды вы будете увлечены едой – ведь обслуживать вас будут не просто официантки, а подразделение Sexy Girls, "одетые" соответственно, а где-то перед вами будет разворачиваться эротическое шоу. После того, как вы все таки набьете свой желудок, и зальете сознание алкоголем, вам предложат еще одно шоу, на этот раз уже в отдельном зале.

В съёмках календаря участвовали лучшие работницы клуба Excelsior.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

pilot_13 в Заброшенное конструкторское бюро

pilot_13 в Заброшенное конструкторское бюро Мир становится все более автоматизированным, скоро мы будем делать все дела, не выходя из дома.К черту такие расклады!

За компанию спасибо

oo_com_oo и

oo_com_oo и  tommy_kaira

tommy_kaira

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

pilot_13 в Заброшенная фабрика

pilot_13 в Заброшенная фабрикаКомпания «Май» – один из крупнейших в мире производителей чая и кофе, создатель широко известных торговых марок «Майский» и «Лисма», эксклюзивный представитель английского бренда Curtis.

Предприятие было основано в 1991 г., начав с поставок в Россию крупнолистовых сортов индийского и цейлонского чая. Позже к ассортименту добавился кенийский чай, ранее почти неизвестный в нашей стране. А бренд «Майский чай», сделавший компанию знаменитой, был зарегистрирован в 1993 г. и уже через два года, благодаря широкому ассортименту, стал самой популярной маркой в своей нише.

В 1997 г. компания начала поставлять на наш рынок несколько сортов бразильского кофе, а также растворимый индийский. Тогда же впервые на российском рынке была опробована торговая стратегия «три в одном», когда в одном пакетике продавалась смесь из кофе, сливок и сахара. Теперь это любимый напиток миллионов офисных работников. Еще одной новацией «Мая» стал выпуск ледяных чаев с фруктовыми вкусами.

Расширение объемов поставок и освоение новых рынков сбыта побудило компанию к созданию собственного производства: в 1998 г. открылась чаеразвесочная фабрика в подмосковном Фрязино.

Августовский дефолт 1998 года серьезно ударил по карманам потребителей. В этой ситуации предприятие выпустило на рынок новый чай «Лисма», ориентированный на экономных покупателей. Благодаря активности даже в этой сложной ситуации «Майский чай» завоевал звание «Народная марка» на конкурсе «Бренд года-1998». Впоследствии компания повторила этот успех в 2000 и 2002 гг.

К середине 2000-х фирма стала дистрибьютором в России и СНГ английского бренда Curtis & Patridge, а также швейцарской компании World Coffee Company SA.

В это время шло активное продвижение нашего чая на Украине. «Майский» был признан здесь лучшей торговой маркой («Выбор года-2005» , и в 2006 г. «Май» уже имел долю в 15% на местном рынке. Компания открыла свой филиал в Киеве, а позже приобрела под свои нужды современный производственно-логистический комплекс в г. Обухове Киевской области.

, и в 2006 г. «Май» уже имел долю в 15% на местном рынке. Компания открыла свой филиал в Киеве, а позже приобрела под свои нужды современный производственно-логистический комплекс в г. Обухове Киевской области.

В 2007 г. на фрязинской фабрике была запущена новая линия по производству пакетированного чая. Благодаря этому мощность предприятия достигла 35 тыс. тонн в год – это примерно 300 упаковок в минуту. Год спустя компания представила новую линию «Майский из натуральных фруктов и трав» на международной выставке «Продэкспо».

В 2010 г. крупнолистовой чай «Майский» стал выпускаться в пакетиках-пирамидках из экологически чистого материала. Они имеют удлиненную нить, благодаря чему заваривать чай можно в кружках и стаканах разной высоты.

Сегодня «Май» входит в число самых успешных отечественных чайных компаний. Это единственная российская фирма, имеющая собственные представительства в ключевых странах-экспортерах чая – в Индии, Китае и Шри-Ланке.

Завод во Фрязино занимает 5 га – территорию, сопоставимую с Дворцовой площадью Санкт-Петербурга. На предприятии работает более 900 сотрудников. Сейчас мощность фабрики возросла уже до 45 600 тонн фасованного чая в год, произошло это во многом благодаря установке нового оборудования. Современные конвейерные системы Teepack, IMA и Brandman-lake не просто мощны и гибки, но и исключительно удобны в управлении: их можно контролировать даже по интернету.

В 2012 г. «Май» планирует запустить логистический центр мирового класса, что позволит компании приблизиться к идеалу бережливого производства.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

altyn73 в "Колхозники под всеми соусами работать не хотят"

altyn73 в "Колхозники под всеми соусами работать не хотят" Сельскому труду в России мешало все и всегда. На пути крестьянина к урожаю стояли мороз и зной, дожди и засухи, отсутствие земли и ее избыток. И после каждой радикальной смены власти новое правительство принималось решать проблему снижения рисков отечественного земледелия с чистого листа. Большевики, как известно, предпочитали силовой стиль общения. Но, как только репрессии переставали приносить желаемый результат, советская власть переходила к экономическим методам стимулирования крестьянского труда.

Несмотря на неуклонную заботу партии и правительства, в 70-е годы в отдельных колхозах и совхозах все еще отмечался рост сельскохозяйственных культур

"Привлек к уголовной ответственности 13 председателей"

В марте 1921 года продразверстку, когда зерно у крестьян отбиралось практически подчистую, заменили продналогом. Но все рассказы о том, что крестьяне радостно его платили,— результат творчества красных пропагандистов. На деле изменилась только процедура отъема урожая. Налог распределяли между крестьянами местные чиновники, которые, как водится, за соответствующую мзду были готовы снять с понятливого земледельца часть бремени, и перекладывали его на тех, кто заплатить был не способен. Ко всему прочему государственные и частные скупщики зерна во время налоговых кампаний так опускали цены, что на оплату налогов крестьянам приходилось тратить куда более значительную часть урожая, чем они рассчитывали.

Но, видимо, самым эффективным средством государственной политики в деревне были "ножницы" — разница в ценах на сельхозпродукцию и резко подорожавшие по сравнению с дореволюционными временами промтовары. Это позволяло выкачивать из села дополнительные средства без конфискаций и вынуждало крестьян работать если не лучше, то больше.

Величина продналогового бремени прямо зависела от своевременно внесенной предоплаты коррумпированным красным чиновникам

Вслед за насильственной коллективизацией и сопутствовавшими ей упадком и голодом также применялись методы экономического стимулирования колхозов. Во второй половине 1930-х были увеличены закупочные цены, а излишки продуктов крестьянам разрешили продавать на рынках. Мало того, государство начало отпускать средства на развитие колхозов в отдаленных регионах. Неудивительно поэтому, что в письмах руководству страны крестьяне называли это время "золотым веком колхозов".

После войны в разоренных деревнях, в особенности в областях, через которые прошла война, взять, казалось бы, уже было нечего, а репрессировать — некого, остались только женщины и дети. "Материальное положение колхозников в ряде колхозов тяжелое,— писал генпрокурор Константин Горшенин в ЦК.— Большинство колхозников не имеют своих коров. Несмотря на оказанную государством продовольственную помощь остро нуждающимся колхозникам в 1946 г., в колхозах имели место случаи дистрофии. Все это порождало серьезные трудности и создавало напряженную обстановку в колхозах".

Но партия и правительство решили все-таки заставить колхозников работать не за совесть, а за страх. В 1946 году одновременно с началом сдачи зерна государству начались аресты председателей колхозов. В Смоленской области, например, районное и областное начальство предложило посадить 1207 из 5430 колхозных руководителей. Но прокуратура нашла мало-мальские основания для ареста только 437. А еще через год комиссия Прокуратуры СССР установила, что 169 осужденных председателей должны быть оправданы. Генпрокурор сообщал:

Дорогой Никита Сергеевич невысоко оценивал труд крестьян, но очень ценил его плоды

"Райпрокурор Рославльского района т. Таначов объяснил, что до октября 1946 г. он привлек к уголовной ответственности двух председателей колхозов за хозяйственные преступления, они были правильно осуждены судом. В октябре 1946 г. в район приехал работник Смоленского обкома ВКП(б) т. Грушанов, 'который потребовал от меня немедленного привлечения нескольких председателей колхозов к уголовной ответственности за срыв хлебопоставок'. По предложению т. Грушанова райком ВКП(б) объявил районному прокурору выговор якобы за либеральное отношение к саботажникам хлебопоставок. После наложения партвзыскания на райпрокурора он привлек к уголовной ответственности 13 председателей колхозов, причем некоторых из них неосновательно.

Во многих случаях райпрокуроры незаконно арестовывали председателей колхозов до суда за некорыстные хозяйственные преступления, поддаваясь местному влиянию. Арест применялся с целью 'создать эффект' — сильнее воздействовать на других председателей колхозов. Прокурор Демидовского района Белоусов в октябре 1946 г. по предложению председателя райисполкома арестовал прямо на заседании райсовета трех председателей колхозов (Фомина, Матусова и Крылова), у которых неудовлетворительно выполнялся график хлебопоставок. Эти председатели колхозов в присутствии многих других были выведены с заседания райсовета под конвоем милиционера. Возвратившись с заседания райсовета, райпрокурор Белоусов побеседовал с этими председателями колхозов и отпустил их домой. Имеется и ряд других аналогичных фактов".

"Картофель вроде убран, но что это за уборка?"

За переход от методов ремонта времен коллективизации к прогрессивному сервису "Союзсельхозтехники" , которую возглавлял Александр Ежевский, только в 1970 году колхозникам пришлось переплатить как минимум 3 млн рублей

Соответствующий эффект был достигнут. С мест в Москву шли сообщения о самоубийствах председателей колхозов и даже секретарей райкомов "на почве страха перед хлебопоставками". Другим результатом этой кампании стал массовый уход из деревень. Под любым предлогом, вербуясь на стройки, заводы, заготовки леса и торфа, крестьяне бежали из родных мест. В итоге колхозы стали разваливаться на глазах.

"Картофель вроде убран, но что это за уборка? — в 1952 году писал Сталину ветеринар из Московской области Холодов.— Его убирали мобилизованные рабочие с фабрик и заводов, у которых на этот период сохранялась зарплата на 50%. Они не старались собрать весь картофель, потому что они в этом не заинтересованы, они старались побыстрее освободиться и собирали только то, что было наверху, и поэтому в земле осталось больше половины картофеля... Наши партийные руководители забыли, мне кажется, принцип социализма, они забыли, что труд должен быть оплачен, и вот лезут из кожи вон, прививая идеализм вместо материализма. Как бы ни старались руководители заставлять работать колхозников, последние под всеми соусами работать не хотят, так как из года в год трудодень не оплачивается. В виде меры пресечения этого у плохо работающих отрезают усадьбы, последние уходят на производство, а сдвига в работе нет. В связи с таким положением вещей колхозы несут колоссальные убытки из-за несвоевременной и, надо сказать, плохой уборки урожая, нерадивого отношения к животноводству. И все это потому, что при работе с угрозами, из-под палки работают все нехотя, колхозное добро считают не своим и все работают кое-как".

Ветеринар не понимал, что замахнулся на политику самого Сталина. В феврале того же 1952 года он говорил авторам учебника политэкономии: "В некоторых колхозах колхозницы уже стоят за то, чтобы освободиться от оков домашнего хозяйства, передать скот в колхозы, чтобы получать мясные и молочные продукты от колхоза. Но от птицы пока еще не отказываются. Это лишь отдельные факты, ростки будущего... Нужно будет постепенно приучать колхозников к тому, чтобы думать об общенародных интересах. Но это долгий путь, и не следует здесь торопиться. Торопиться некуда. Дела у нас идут хорошо. Цель правильная. Пути ясны, дорожки все указаны".

Впрочем, со сталинского пути свернули сразу после смерти вождя. Придя к власти, Хрущев немедленно взялся за сельское хозяйство не только потому, что считал себя знатоком вопроса, но и из-за катастрофического положения с продовольствием. Распашка целины помогла снизить остроту проблемы, и можно было заняться отстающими хозяйствами. Хрущев бесконечно выдавал на-гора предложения, экспериментировал, направлял огромные средства то на мелиорацию засушливых земель на юге, то на осушение болот в средней полосе, то на насаждение кукурузы по всей стране. Какое-то время он верил, что быструю отдачу принесут вложения в сельскохозяйственную науку. Но в декабре 1960 года рассказывал: "Я ездил лет пять тому назад в Воронеж... Мы заходили в кормовой институт, институт кормов так называется. И вот живут там хорошо красивые лоботрясы. Именно, это институт для кормления. Там сидят доктора, кандидаты. Но самое главное, что они корм получают от государства и скот, который стоит, получают от государства. Я говорю: как вам не стыдно. И таких фактов сколько угодно".

Александр Ежевский

К материальному стимулированию труда в колхозах Хрущев пришел не сразу. Во время выступлений спорил, видимо прежде всего с собой, доказывая, что в этом нет ничего буржуазного. При социализме тоже может быть материальное стимулирование. Но на прямой путь — увеличение цен на продукты — шел с крайней неохотой. А для стимулирования крестьян придумал схему в своем уникальном стиле. Закупочные цены на сельхозпродукцию повышались, но отнюдь не до уровня, когда любой колхоз мог стать рентабельным. А вместо дополнительных средств Хрущев предлагал дать хозяйствам большое количество тракторов, комбайнов, грузовиков и удобрений, чтобы колхозы сами заботились о повышении производительности труда.

Некоторые подводные камни на пути своего проекта Хрущев видел сам. В 1960 году он говорил о Госкомитете по хлебопродуктам, который закупал зерно: "Теперь склады и система тов. Корнийца. Надо в конце концов решить вопрос и ликвидировать там воровское отделение, которое существует. У Корнийца происходит обворовывание колхозов и совхозов. Я это Сталину говорил, я это Микояну говорил. Но Микоян был заинтересован в этом воровстве, потому что это учреждение им создано, им этот порядок установлен, и поэтому мы не могли сломать. Вот уже Сталина нет, но Микоян есть, и система его существует. Так невозможно дальше быть. Приезжает колхоз, сдает пшеницу его приемщику. Он определяет влажность. Приборы, которые должны определять влажность, как правило, не работают. Приемщик берет зерно пшеницы на зуб и говорит: '18% влажность'.— 'Позвольте, дома было 14'.— '18, иначе не принимаю'. Как же быть колхознику, ему сто верст обратно надо ехать? Он ссыпает. Куда идет эта разница? Ни одного заведующего складом не судили ни при Микояне, ни без Микояна за недостачу зерна".

Но вряд ли неутомимый реформатор представлял, что получится из его идеи на практике.

"Запущен в производство недоработанным"

Прогрессивный сервис "Союзсельхозтехники"

После смещения Хрущева его программу стимулирования колхозов и совхозов не тронули, тем более что в ее реализацию уже были вложены немалые средства. К примеру, был значительно увеличен выпуск сельхозтехники. Вот только качество ее оставляло желать много лучшего. В январе 1971 года участники испытаний новейшего образца отечественной техники — трактора Т-150 — писали Брежневу: "Глубоко обеспокоенные положением, сложившимся с созданием скоростных тракторов Т-150, мы обращаемся к Вам с настоящей запиской. Ход дела по разработке и доводке конструкции этого трактора показывает, что вместо ожидаемого эффекта от его широкого внедрения сельское хозяйство может получить существенные убытки. Работа по созданию этого трактора ведется на Харьковском тракторном заводе с 1965 года, а с 1968 года трактор проходит государственные испытания. Однако трактор к постановке на производство не готов в основном из-за непригодности двигателя СМД-60.

В докладе-заключении Кубанского НИИТМа по результатам испытаний образцов тракторов Т-150 изготовления 1970 года (единственная организация, которая ведет испытания) отмечено: 'Поршневая группа имеет предельный температурный режим, что вызывает их заклинивание, разрушение и оплавление поршней. Система питания — разрушение деталей регулятора и износ плунжерных пар. Система запуска — разрушение механизма отключения пускового двигателя и, как следствие, выход из строя картеров маховика и муфты сцепления, маховика. Головка блока цилиндров — трещины и раковины'.

Двигатель СМД-60 создается с 1966 года. На государственных испытаниях сменилось уже три варианта двигателей, однако все они оказались непригодны к работе на тракторе. В 1970 году оба двигателя, проходившие испытания, вышли из строя (сгорели поршни)".

Однако трактор рекомендовал к серийному производству Минобороны, и спорить с ним гражданским специалистам было уже трудновато.

Не лучше была и техника, уже стоящая на конвейере. Секретарь Курганского обкома Князев писал в ЦК КПСС:

Большая часть сельхозлитературы, минуя руки читателей, уходила в макулатуру

"Трактор Т-4 запущен в производство конструктивно недоработанным. Жесткий тепловой режим двигателя не позволяет использовать его на многих сельскохозяйственных работах, и особенно в зимнее время. Полужесткая подвеска не обеспечивает плавное движение трактора, что ведет к быстрой утомляемости водителя, преждевременному износу деталей и узлов машины. Несмотря на ряд крупных конструктивных изменений, уже в процессе серийного выпуска трактора по-прежнему очень часто выходят из строя коленчатые валы двигателей, карданные передачи и особенно детали ходовой части...

С внесением изменений поставка заводом ранее выпускаемых деталей, агрегатов и узлов прекращается. Этим самым осложняется восстановление тракторов Т-4, что ведет к массовым простоям их в хозяйствах области. На трактор Т-4 механизаторы идут с нежеланием, нередко хозяйства отказываются от их приобретения".

Выход, конечно же, был. В 1970 году предприимчивые председатели колхозов из Черниговской области через посредников договорились с сотрудниками "Трактороэкспорта", которые за взятки снимали качественные трактора с экспорта и передавали в нужные хозяйства. Суммы за это платились немалые, но колхозам это было все равно выгодней, чем иметь дело с отечественным сервисом — единой системой обслуживания Всесоюзное объединение "Союзсельхозтехника".

"Квалифицировали как позорное явление"

Как и предлагал Хрущев, по всему Союзу создали ремонтные производства и склады запчастей. В отчетах председателя "Союзсельхозтехники" Александра Ежевского все выглядело абсолютно благополучным. За исключением некоторых мелочей. Но результаты проверки, проведенной Госкомитетом по ценам, назывались "О массовых обсчетах колхозов и совхозов организациями В/О 'Союзсельхозтехника'".

Колхозников грабили везде — от самых южных республик до Прибалтики. Самым невинным из трюков главных помощников селян была продажа всего им необходимого по ценам для промышленных предприятий, тогда как цены для сельхозпроизводителей были значительно ниже. Некоторые предприятия "Союзсельхозтехники" и вовсе брали цены с потолка.

"В Молдавской ССР,— докладывал Госкомцен,— Страшенское районное объединение завышало цены на минеральные удобрения (мочевина техническая) на каждую тонну на 20 рублей. Грубые нарушения применения цен допускала Бельцкая межрайонная база 'Молдсельхозтехника', реализовавшая колхозам 7 тракторов Т-4А2С4 по цене 6800 рублей вместо 3650 рублей, перебрав с колхозов 24 тыс. рублей, т. е., по существу, стоимость еще 6 тракторов.

В Туркменской ССР Ташаузским ремонтным заводом '40 лет ТССР' за каждый проведенный капитально-восстановительный ремонт автомобиля ГАЗ-51 взималась плата, превышающая стоимость нового автомобиля этой марки от 10 до 25%.

В ряде случаев за капитально-восстановительный ремонт взималась в два раза больше плата, чем это определено прейскурантами. Например, Аргунским райобъединением 'Сельхозтехника' Чечено-Ингушской АССР за капитальный ремонт автомашины ГАЗ-69 незаконно взималось по 500 рублей сверх прейскурантной цены. В результате объединение переполучило с заказчиков 37 тыс. рублей".

Были в "Сельхозтехнике" и свои рекордсмены:

Страшный сон сельского механизатора — трактор, сделанный в день коммунистического субботника

"Рославльский авторемонтный завод Смоленской области реализовал хомуты передних рессор по цене 2 руб. при наличии прейскурантной цены 3 коп. за штуку, т. е. в 65 раз дороже. Острогожский авторемонтный завод Воронежской области реализовал фургон прицепной для перевозки хлеба по ценам, утвержденным директором завода, с рентабельностью 182,8%. Излишне полученная прибыль составила 254,3 тыс. рублей".

Итоги проверки Госкомцен были неутешительными: "Общий размер нанесенного ущерба экономике колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных организаций от нарушения государственной дисциплины цен только по выборочно проверенным операциям в 315 организациях и предприятиях системы 'Союзсельхозтехника' составляет более 3 млн рублей за 1970 год и I квартал 1971 года. Ведомственный контроль в системе организован неудовлетворительно... Руководители объединений и предприятий 'Союзсельхозтехники', допускавшие обман колхозов и совхозов, нарушающие действующие цены и условия отпуска продукции сельскому хозяйству, к строгой ответственности не привлекаются".

Естественно, руководители "Союзсельхозтехники" во главе с Ежевским "осудили и квалифицировали как позорное явление факты обсчета колхозов и совхозов со стороны предприятий и организаций системы". Но много ли после этого изменилось?

"Списано свыше 18 млн книг"

На этом фоне солидные затраты на сельхознауку, по большей части имевшую не слишком тесную связь с производством, выглядели вполне пристойно. Ученые мужи изучали, например, траекторию падения плодов с яблонь, писали об этом диссертации, выпускали книги. Правда, эти и им подобные труды никто не читал. В 1981 году Комитет народного контроля проверил обоснованность выпуска сельскохозяйственной литературы и обнаружил интересные факты:

"Более половины фонда литературы по вопросам сельского хозяйства не пользуется спросом в библиотеках страны и в итоге списывается в макулатуру. Так, проверка 30 библиотек Московской области показала, что 60% книг, в том числе издательств 'Колос' и 'Россельхозиздат', выдавалось не более одного раза. Аналогичны данные об использовании литературы по проверенным библиотекам Алма-Атинской, Воронежской, Киевской, Минской областей и Татарской АССР. Даже в Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке ВАСХНИЛ СССР и ее республиканских отделениях спросом пользуется менее половины их фондов.

За пять лет только через библиотечные коллекторы системы Госкомиздата СССР в библиотеки страны поступило 33 млн экземпляров книг и брошюр по вопросам сельского хозяйства, причем нередко они засылаются без запроса. Как показала проверка, миллионы экземпляров книг находятся в библиотеках без движения вплоть до списания. В библиотеках Киевской области, например, за пятилетие списано примерно столько же книг, сколько приобретено новых изданий. Всего в библиотеках страны за 1976-1979 годы списано свыше 18 млн экземпляров книг по сельскому хозяйству".

Деньги на сельское хозяйство растекались по ведомствам и организациям еще десятками больших и малых рек и ручейков. К примеру, мелиораторы вместе с необходимыми вели абсолютно бессмысленные и катастрофически дорогие работы. Понятно, что до колхозов и совхозов доходили весьма обмелевшие финансовые потоки. Поэтому в огромном количестве хозяйств существовали максимумы зарплаты для работников — сколько ни делай, больше 120-150 рублей в месяц не получишь. Молодежь по-прежнему уезжала из сел, урожай через пень-колоду убирали студенты и солдаты, полки магазинов годами пустовали. Поскольку труд крестьян так никто и не удосужился оплатить.

Евгений Жирнов

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/644702

2 Златоустовский пруд. 1973 г

3 Златоуст. Водная станция. 1930 г

4 Златоуст. Водная станция. 1940 г.

5 Златоуст. Водная станция завода им. Ленина. 1940-е г.

6 Златоуст. Водная станция Металлургического завода. 1970-е г.

7 Златоуст. Водная станция. Справа здание автостанции. 1970-е г.

8 Златоуст. Водная станция.

9 Златоуст. Водная станция 1960-е г.

10 Златоуст. Водная станция. Конец 1980-х г.

11 Златоуст. Водная станция. 1970-е г.

12 Златоуст. Жилые дома у городского пруда. 1970-е г.

13 Златоуст. Водная станция 1970-е г.

14 Златоуст. Водная станция. 1970-е г.

Этим постом начну небольшую серию публикаций, посвященных аропорту "Пулково" города Санкт-Петербурга, в который нас, блогеров, недавно приглашали в гости. Первая часть будет сугубо исторической, с множеством архивных и не очень фото, во второй я поделюсь с вами планами аэропорта на будущее и их реализацией в настоящем, а в третьей (и, возможно, четвертой) части вывалю все фотки что остались, сами разбирайте что к чему расскажу, чего еще интересного есть в аэропорту. Ну а теперь к теме поста...

Было бы категорически несправедливо в нашем рассказе говорить только про "Пулково" и не уделить хотя бы пару строк тем местам, с которых в Петербурге начиналась история аэродинамической аваиации! А началась она в начале ХХ века, в 1910 году. Нет не так! Началось все еще раньше, в 1885 году, с Учебного Воздухоплавательного парка, но это уже другая, хоть и то же интересная история. А первые аэродромы в городе открылись в 1910 году.

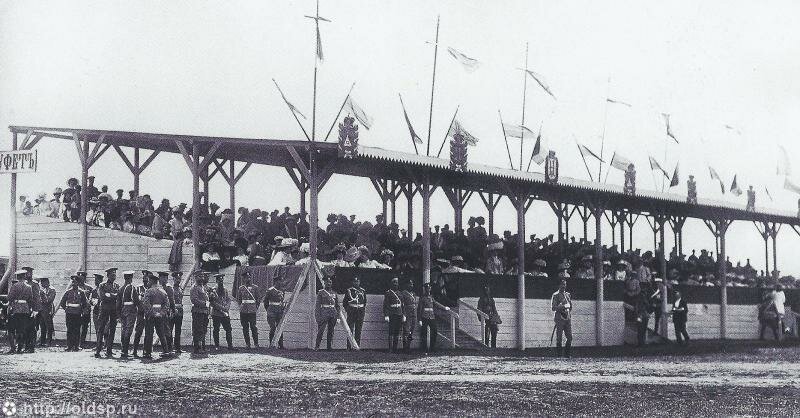

1. Корпусной аэродром. Был основан в 1910 году на южной окраине Петербурга между Балтийской и Варшавской ветками железной дороги. В то время практически посередине этого большого поля (бывших огородов) с севера на юг проходило шоссе, которое было решено использовать как взлётно-посадочную полосу. По своим размерам аэродром стал самым большим в России. Действовал до 1946 года, сейчас на его месте располагается парк Авиаторов

2. А это уже совсем близкий мне кусочек истории, Комендантский аэродром. Сам аэродром просуществовал до 1963-го года, потом полеты были прекращены, а с 1970-го его территорию начали потихоньку застраивать новыми жилыми кварталами Ленинграда. Но до сих пор в моем Приморском районе много чего о нем напоминает - станция метро "Комендантский проспект", украшенная авиационной тематикой, улицы Ильюшина, Аэродромная, Парашютная, проспект Авиаконструкторов, площадь Льва Мациевича (знаменитый русский авиатор, трагически погибший в 1910-м году, во время первого в России праздника воздухоплавания, проходившего как раз на Комендантском аэродроме).

3. А теперь "Пулково", точнее никакое не "Пулково", а "Шоссейная"! Аэродром, открывшийся в 1932 году, назывался именно так, по названию железнодорожной станции, находившейся рядом. Фотографии того, что в те годы представлял из себя аэропорт, я найти не смог (но подозреваю, что это был не очень симпатичный деревянный барак-сарай), зато удалось обнаружить снимок самолета АНТ-14 "Правда" на летном поле, во время его визита в Ленинград в 1933 году. Самолет примечателен своей космической по тем временам вместимостью - 32 пассажира или 4500 кг груза. Еще несколько ключевых моментов довоенной истории аэродрома:

- 1933 год. Из Москвы в Ленинград прилетел флагман агитэскадрильи «Правда». Ленинградцы собрали миллион рублей для постройки супергиганта — самолёта «Максим Горький». Началось активное развитие региональных перевозок. 18 августа страна впервые отметила День Воздушного Флота.

- 1934 год. Создан 31 транспортный авиаотряд, его первым командиром стал Л. Г. Крузе. Авиаотряд летал на самолётах У-2, Р-1, Р-5. Особенно важной задачей отряда стали перевозка почты и грузов[3].

- 1936 год. Заложено здание аэровокзала, самолётный парк обновился новыми, более вместительными воздушными судами Г-2, ПС-40, ПС-84.

- 1941 год. Линия Москва—Ленинград стала регулярной пассажирской, до этого она была почтово-пассажирской. С началом Великой Отечественной войны аэродром «Шоссейная» оказался на линии фронта и был закрыт.

4. В 1944 году блокада города снимается, аэродром возобновляет свою работу, сначала в военном режиме,а с 1948 года возобновляются гражданские перевозки. Так же продолжается строительство нового здания аэровокзала (по проекту А. И. Гегелло). В 1951 году оно было открыто, посмотреть на этот, теперь уже архитектурный памятник можно и сейчас.

5. Фотография с другого ракурса. видимо снятая чуть позже. Самолеты больше, автомобили новее, и появилась надпись "аэропорт". Кстати, с открытием нового здания так же начал обновляться парк самолетов - поступила новая авиатехника: Ан-2, Ил-12, Ил-14.

6. Вот так вот просто, и даже аскетично выглядел выход к самолетам, не то что сейчас! Если не ошибаюсь, на фотографии чуть дальше Ту-104, а значит снимок сделан после 1956 года.

7. Снова Ту-104 и аэровокзал со стороны перрона. Да! Совсем забыл сказать, Ту-104 первый советский и один из первых в мире реактивных пассажирских самолетов! Именно с его приходом аэродром перешел в эру реактивных самолетов.

8. Турбовинтовой Ил-18. Их начали эксплуатировать с 1959-го года.

9. Посмотрим на здание вокзала в цвете и вспомни, что же еще произошло в 60-70х:

- 1964 год. Построена вторая ВПП(10L/28R)[4]. Полоса 14/32 впоследствии была списана в резерв и стала использоваться для стоянки самолётов.

- 1965 год. Появилась технические возможности для осуществления лайнерами посадки в автоматическом режиме в условиях погоды по 1-й категории ИКАО. Аэропорт второй в СССР по пассажиропотоку после Внуково.

- 1971 год, 8 февраля. Ленинградский аэропорт награждён орденом Октябрьской Революции.

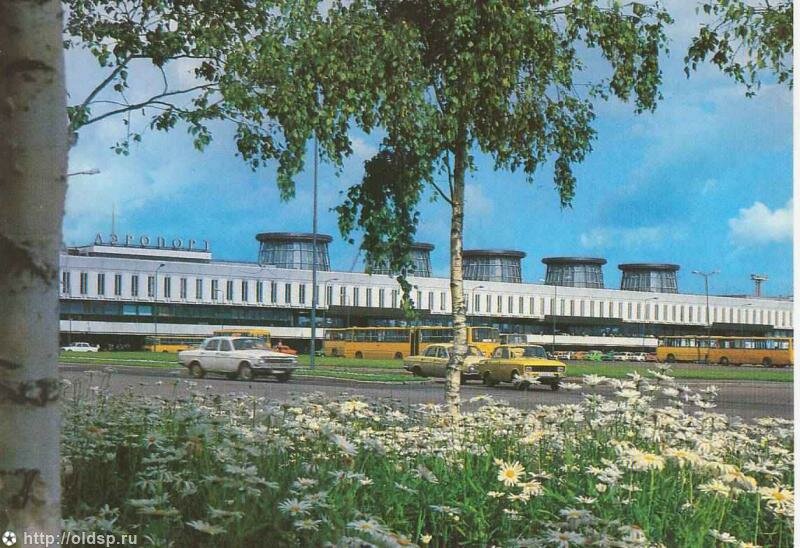

10. А тем временем, в 70-х уже началось строительство нового терминала... Знаменитые Пулковские "стаканы". За них и за все остальное в облике аэропорта в ответе архитектор А. В. Жук.

11. С открытием нового аэровокзала в 1973 году изменилось и официальное название аэропорта, пассажиры ночного рейса с 24 на 25 апреля впервые услышали новое для них и такое привычное для нас название ленинградского аэропорта – «Пулково».

12. Аэровокзал по меркам того времени был суперсовременным и с легкостью переваривал огромные толпы пассажиров. На фотографии - зал отправления. В защиту нынешней инфраструктуры действующих терминалов, которая "буксует" на таком же пассажиропотоке, скажу - раньше процедуры посадки/прилета были намного проще, не было паспортного контроля, предполетного досмотра. Правда и Дьюти-Фри тоже не был так доступен пассажирам из-за специфики полетов, все таки во времена СССР большинство рейсов совершалось внутри страны.

13. Перрон нового аэровокзала. Слева от него находится уже упомянутая ВПП 10L/28R, а справа - новая, построенная в 1973 году и параллельная ей 10R/28L. Полосы на фотографию не попали, зато в кадре засветился легендарный Ту-134.

14. Кроме упомянутого выше Ту-134 в аэропорту так же стали частыми гостями новые самолеты Ан-24, Як-42, Ту-154, транспортный Ан-12.

15. Предполетная суета. Чтобы увеличить пропускную способность аэропорта "старое" здание закрыли на реконструкцию.

16. Открыли обновленный терминал Пулково-2 в 1986 году. К Аэровокзалу с обоих боков приросло два корпуса, что позволило увеличить пассажиропоток на международных рейсах почти в два раза. Удивительно, но найти фотографии терминала сразу после реконструкции оказалось непростой задачей, пришлось обратиться за помощью к

pulkovo_led (добавляете их в друзья, если вас интересцет жизнь аэропорта).

pulkovo_led (добавляете их в друзья, если вас интересцет жизнь аэропорта).С задачей пресс-служба справилась на отлично, за что передаю им всем огромное спасибо, в особенности Владимиру.

Ребята предоставили несколько отличных ретропанорам, делюсь с вами(по клику на фото откроются в монструозном размере). Кстати, именно из этих аккуратных прямоугольников я в далеком 1996-м совершил свой первый полет на самолете.

17. Со стороны перрона:

18. Видимо, скромные запросы граждан СССР на международные рейсы тот терминал удовлетворял, но с возросшим спросом современных россиян он уже справится не смог. И поэтому Пулково-2 снова был закрыт на реконструкцию, уже в 2002-м году. Современное здание выглядит как-то бездушно, мне не очень нравится.

19. Под другим углом. Реконструкция терминала увеличила его пропускную способность, но через некоторое время стало понятно, что очень скоро "Пулково" все равно упрется в свой потолок производительности.

20. Немного цифр. Самым загруженным во времена СССР для аэропорта стал 1990 год, тогда через "Пулково" прошло около 10 миллионов пассажиров. На этот уровень перевозок аэропорт вернулся в 2012 году (более 11 миллионов пассажиров), до этого показывая стабильный рост. Скорее всего, 2013 год так же станет рекордным. А так же последним годом, когда инфраструктура аэропорта будут работать в предельном режиме - на декабрь 2013 запланировано открытие нового терминала, про который я расскажу завтра.

21. Многие, почему-то считают, что он будет называться "Пулково-3". Это не так, имя уже застолбил себе терминал бизнес авиации, открытый в апреле 2013 года. Так что не удивляетесь, увидев при взлете или посадке какой-нибудь экзотический Bombardier или Dassault на перронах "Пулково"!

На этом я пока с вами распрощаюсь. Если есть какие-то вопросы, задавайте, постараюсь ответить!

Ссылочки-источники:

- Старые и архивные фотографии - oldspb.ru

- История аэропорта - Википедия и официальный сайт

- В остальном мне помог Яндекс. Если вдруг увидели свой кадр, скажите, восстановим справедливость!

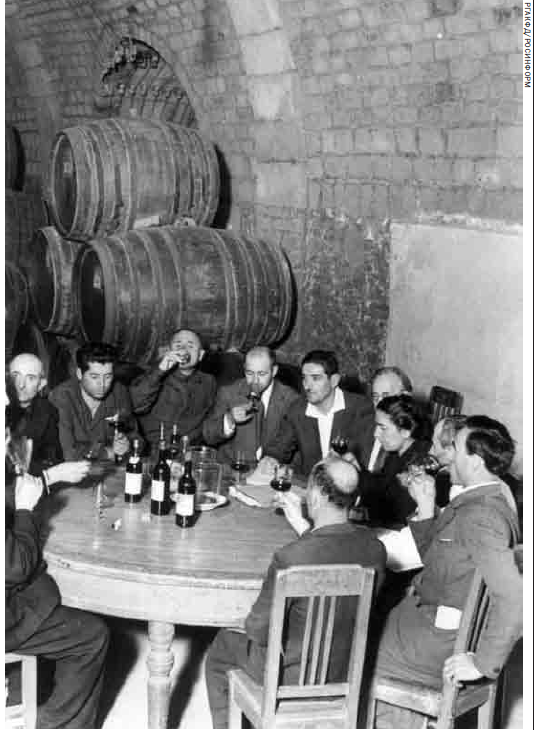

altyn73 в Самогон многолетней выдержки

altyn73 в Самогон многолетней выдержки Если все советское выглядело отличным только в глазах отечественной пропаганды, то вокруг всего сделанного во Франции французская пропаганда создает ореол необычного. Простая небрежность монастырского служки, плохо помывшего фляги для вина, под пером мастеров слова превращается в красивую легенду о рождении шампанского. А позаимствованный на Востоке способ изготовления самогона из вина преображается в сказку о французских алхимиках, искавших философский камень, но открывших коньяк. Причем нужный рецепт нашептал им сам дьявол. Обозреватель "Денег" Евгений Жирнов попытался найти крупицы истины в рассказах о появлении французского коньяка в России.

"В совхозе "Золотое поле" Фото: Н. Козловский 1955

Коньячно-отсталая матушка Русь

Когда место для хранения вина кончалось, наступало время производства виноградных спиртов

"Одним из наиболее ценных и ценимых знатоками и любителями спиртных напитков,— писал инженер И. А. Трещин в 1910 году,— является коньяк, или виноградная водка, нашедшая в последние десятилетия у нас, в России, довольно широкое распространение в среде имущих классов. При известной выделке и многолетней выдержке виноградная водка приобретает особенный приятный запах и нежный вкус. В зависимости от этих качеств и продажная стоимость его повышается до высоких пределов в сравнении с обыкновенной водкой, полученной путем перегонки алкоголя из зернового хлеба, сахара, картофеля и т. п. продуктов: в некоторых случаях разница в продажных ценах виноградной водки и обыкновенной выражается в сотнях рублей на ведро".

Ничего необычного в этой оценке ни тогда, ни сейчас нет. Странно лишь, что коньяк стал популярен в России в конце XIX века, гораздо позже, чем в Европе. Первые французские опыты по перегонке виноградного вина исследователи относили к XIII веку, а столетие спустя виноградный самогон под названием aqua vitae становится в Европе довольно распространенным рыночным продуктом.

"В XVI веке, по всем данным,— писал русский знаток коньячного производства С. П. Петров,— дистилляция была уже достоянием народа, но по несовершенству аппаратов перегонки широкого применения в промышленности не имела. Тем не менее вкус к крепким спиртным напиткам с течением времени развивался и проникал в массы, спрос увеличивался, и попутно развивались способы фабрикации виноградной водки.

В начале XVII века в местностях, изобилующих виноградниками, начинают строиться винокурни, которые дают рынку столь много виноградной водки, что французское правительство обращает продажу спирта в статью государственных доходов и 1 февраля 1640 года издает закон, которым облагает алкоголь особым налогом".

От виноградной водки к коньяку оставался всего шаг. И во Франции его заставили сделать проблемы со сбытом, регулярно случавшиеся в одной из лучших винных областей страны — по берегам реки Шаранты.

"Все то количество вина,— писал Петров,— которое садовладельцы получали от урожая, они не могли сбывать на рынок по выгодным ценам, а хранение и выдержка его обходились дорого и требовали большого внимания и уменья. Другое дело перекурка вина на спирт: из огромного количества вина она давала сравнительно малый объем спирта, который ценился высоко и не требовал много места и забот при хранении. Вот почему собственники значительных виноградников с особою охотою заводили в своих владениях винокурни, которые по несложности аппаратов и обходились к тому же дешево. Понятно, что не всем владельцам удавалось продать весь выкуренный продукт; часть его приходилось хранить в подвалах, и даже много лет, так как запас пополнялся ежегодно свежим продуктом. Не нужно было быть особенно наблюдательными, чтобы заметить резкую разницу во вкусе виноградной водки свежей и пролежавшей хотя бы год, а тем более несколько лет. Потребители скоро оценили тонкий аромат и мягкий вкус старой водки, а производителям оставалось только выдерживать водку в своих подвалах возможно дольше, чтобы сбывать ее потом по любительской цене. Ни одна местность Франции не в состоянии была хранить таких огромных запасов виноградной водки, как Шаранта, почему и выставляемый ею на рынок в Коньяке товар по качеству не мог иметь конкурентов — отсюда и мировая известность коньяка".

Некоторые знатоки утверждали, что самый значительный кризис сбыта виноградной водки случился во время войны за испанское наследство 1701-1714 годов, когда против Франции объединились почти все ее соседи, а вывоз любых товаров морем блокировал сильнейший в мире английский флот. Именно тогда были получены первые высококачественные выдержанные коньяки. А вскоре после заключения мира у них появился реальный шанс попасть к российским ценителям горячительных напитков — в 1717 году во Францию приехал известный любитель крепкого слова и крепкого алкоголя Петр I.

Коньячный марш

Российский самодержец запомнился французам не только выдающимся ростом, но и не менее заметным пристрастием к выпивке. После прибытия во Францию в апреле 1717 года царь надолго задержался в Кале. Причем не только из-за интереса к городу и порту, но и ввиду наступившей Пасхи. Как водится, празднование не ограничились молебном в походной церкви, а плавно перетекло в многодневное, поразившее французов застолье. Любивший анисовую водку Петр Алексеевич с горечью писал жене об исчерпании взятых из дому запасов любимого напитка: "А крепиша только одна фляша осталась, не знаю, как быть". Вот и пришлось царю перейти на местную виноградную водку. А коньяком его наверняка угощала принимающая сторона — регент при малолетнем Людовике XV герцог Филипп Орлеанский. Французский министр кардинал Гийом Дюбуа писал в мемуарах о пьянках Петра вместе с регентом и его окружением:

Чудо по-французски — это когда виноградники сокращаются, а экспорт коньяка растет

"Ничего не вышло наружу об этих вакханалиях и дебошах, во время которых, говорят, царь грубо оскорблял регента, который выходил из себя до того, что грозил ему Бастилией. Мадам Берри, которая сохраняла разум даже в моменты, когда самые мудрые его теряют, приказала закрыть двери и не позволила выпускать никого, прежде чем тот не проспится. На следующий день актеры этого беспутного спектакля — регент, царь и герцогиня — торжественно присягнули ничего не разглашать и поцеловались, чтобы скрепить свое примирение".

Есть свидетельства и того, что выдержанный виноградный спирт пришелся царю по вкусу, поскольку по возвращении домой он приказал некоему Якову Пеосновскому наладить в Кизляре производство виноградной водки французского образца и организовать ее выдержку. Но никакого более или менее массового экспорта французского коньяка в Россию через открытое Петром окно в Европу так и не началось. Царь не стал отучать подданных от привычного хлебного вина и прививать им привычку к заморскому напитку. И дело было отнюдь не в баснословно высокой цене коньяка.

Петр I не раз вмешивался в жизнь алкогольного рынка. Он попытался было побороть частных винокуров путем конфискации перегонных аппаратов, однако, убедившись в неэффективности этого метода борьбы с контрафактным спиртным, решил отменить госмонополию на производство хлебного вина. А чтобы получать хоть какой-то доход от изготовления водки, обложил винокуров податью, размер которой зависел от объема используемых ими сосудов, но не от количества произведенного хлебного вина. Странный способ налогообложения имел довольно простое объяснение: выгодную для производителей водки систему налогообложения пролоббировал царский любимец Александр Меншиков, владевший множеством винокуренных заводов. Причем он был далеко не единственным среди высокопоставленных и влиятельных винокуров, которые не собирались уступать рынок заморским конкурентам.

Лишь из приготовленного с любовью вина мог получиться добрый коньяк

Не исключено, что по той же причине коньяк не приживался в России и в дальнейшем. Дщерь Петрова — императрица Елизавета Петровна в 1754 году отменила указ отца, разрешавший заниматься винокурением лицам всех сословий, и указала, что "винное курение как про себя, так и на подряд следует для пользы одного дворянства". А во времена Екатерины II дворянский контроль над торговлей хлебным вином стал фактически тотальным. Каждый более или менее крупный землевладелец имел в своем поместье винокуренный завод. Крупнейшими винокурами России считались 38 действительных тайных советников, генерал-фельдмаршалов, генерал-аншефов. Самым крупным винокуром числился главный директор Ассигнационного банка граф А. П. Шувалов, на чьих заводах производилось четверть миллиона ведер водки в год, на втором месте был обер-прокурор Сената А. И. Глебов, на третьем — генерал-фельдмаршал С. Д. Апраксин. Они прилагали максимум усилий, чтобы продукция шарантских винокуров не пересекала границы империи в значительных масштабах.

Коньяк не приживался и при дворе. Екатерина II не числилась среди ценителей любых вин и водок. А ее сын Павел I не увлекался выдержанными виноградными водками хотя бы потому, что был противником всего французского. Не помогла продвижению коньяка на русский рынок и Отечественная война 1812-1814 годов. Однако вину за это следовало бы целиком возложить на французских торговцев и винокуров. Если вдова Клико снабжала своим шампанским все командование русских оккупационных войск во Франции, а затем отправила в Санкт-Петербург корабль с десятью тысячами бутылок "на пробу", то производители и продавцы коньяка предприняли робкую попытку представить свой товар в столице Российской империи лишь в 1818 году. Коньяк удостоился похвалы Александра I, но никаких коммерческих результатов это не принесло.

Главной причиной провала французского коньяка, по всей видимости, был успех французского шампанского и других тонких выдержанных вин. Именно они считались достойным украшением стола благородных и состоятельных людей, тогда как крепкие напитки в первой половине XIX века стали считаться в России уделом тех, кому французское вино было не по карману.

Но к середине столетия ситуация начала постепенно меняться. Армейские снабженцы-маркитанты оценили возможность хорошо зарабатывать на продаже коньяка офицерам во время войн и военных экспедиций. В описании одного из походов генерала М. Д. Скобелева в Туркестане, сделанном А. А. Майером, говорилось:

"Все маркитанты — армяне. Относительно высасывания денег жид-ростовщик, берущий десять процентов в месяц, является мальчишкой в сравнении с армянином! Да не подумает читатель, что я преувеличиваю цены, существовавшие в походе,— ничуть; я придерживаюсь строгой истины. Бутылка пива — 3 р., фунт ветчины — 2 р. 50 к., маленькая бутылка лимонада — 1 р. 50 к., бутылка водки — 4 р., бутылка коньяка самого худшего достоинства — от 8 до 10 р., фунт сахара — 1 р., фунт свечей — столько же, тысяча папирос 2-го сорта — 20 р. и т. д. Словом, армяне брали до двухсот-четырехсот процентов чистой прибыли!"

Благодаря маркитантам коньяк стал популярным в офицерской среде. Однако, несмотря на это, даже во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов коньяк продолжал считаться напитком второго сорта. Сохранились воспоминания о том, что генерал Скобелев, как-то сидя в ресторане, ответил коллеге-генералу, обвинявшему его офицеров в кутежах и разгуле: "Нам, значит, можно, потому что у нас есть деньги на шампанское, а им нельзя, потому что у них хватает только на коньяк".

Вслед за армией стал пить коньяк и ее главнокомандующий — Александр III. Правда, историки расходятся в том, пил ли император французский коньяк или предпочитал его греческие аналоги. Как бы то ни было, широкая дорога на русский рынок для продукции шарантских винокуров была открыта.

Тайны плесневых подвалов

Лучшие виноторговые фирмы Российской империи считали честью продавать "натуральный коньяк — чистый виноградный спирт, выкуренный во Франции в провинциях левого берега Шаранты и выдержанный в дубовых бочках в подвалах в течение нескольких лет, пока он не приобретет свойственного этому продукту вкуса и аромата".

Спрос на коньяк в 1880-е годы был таким, что бочки для выдержки коньяка стали настоящим дефицитом, а материал для них — дубовую клепку — французы начали ввозить из-за границы, в том числе из России.

"Хороший дуб,— писал С. П. Петров,— должен быть плотного строения, с наименьшим содержанием экстрактивных веществ; такие качества дает дерево, растущее на возвышенностях. Дуб, выросший на низовых и особенно на болотистых местах, совершенно не годен на коньячную клепку...

Шарантские специалисты могли дать сто очков вперед армянским и грузинским в деле противоестественного старения коньяков

Во Франции лучшее дерево на клепку доставляют Limousin, Angoumois, Berry, Bretagne и Gascogne, но эти поставщики далеко не дают необходимого количества клепок; приходится привозить его из-за границы. Предпочитают дуб северного происхождения из Данцига, Любека, Штеттина и из Риги. В России прекрасный материал дает кавказский горный дуб. Какое значение французские производители коньяка придают качеству дерева, можно видеть из того факта, что дуб из Limousin, сделавшийся в настоящее время редкостью, приобретается за громадные деньги на бочки для особо ценных коньяков".

Огромный спрос на коньяк породил и еще одну проблему: запасы спиртов в подвалах шарантских винокурен неуклонно сокращались.

"Французы уверяют,— констатировал Петров,— что подвалы их садовладельцев и в настоящее время скрывают неистощимый запас старых коньяков. Может быть, это и так: тайна эта принадлежит сводам французских подвалов, но явно одно: экспорт французских коньяков с 1879 по 1891 год далеко превышает выработку нового продукта. К сожалению, мы не имеем данных об этом любопытном предмете с 1891 года, но есть полное основание полагать, что от ежегодного производства коньяка в стенах французских подвалов остается немного в долголетнюю выдержку; следовательно, громадный рынок французского экспорта далеко не весь заполняется коньяком из заплесневелых бочек таинственных подвалов...

Непомерно (по отношению к производству) ежегодно возрастающий спрос истощил запасы старых коньяков, которые в настоящее время можно получить разве только за большие деньги. При настоящем положении дел коньячного производства нужно обладать громадными материальными средствами, чтобы вложить свободный капитал на несколько лет, не пользуясь от него процентами, и чтобы ежегодно пополнять свежей выкуркой отлив на рынок выдержанного продукта. Эти чисто коммерческие соображения, поощряемые усиленным спросом, заставили производителей выбрасывать на рынок незрелый продукт, а сорта низшей марки — чуть не из-под самого аппарата. Для придания же тех свойств, которые при естественном созревании приобретает коньяк только долгими годами, стали употреблять искусственные средства остарения его. Одни из этих средств более или менее невинны и основаны на искусственном введении в продукт свежей выкурки веществ, которые ускоряют химические реакции между составными его частями и тем вызывают раннее образование ароматов, а также безвредных для здоровья веществ для придания натурального колера бездетному коньяку; другие же из этих средств, особенно часто практикуемых за границей, положительно преступны и основаны на употреблении так называемых коньячных эссенций или энантовых масел, представляющих собою неоспоримые яды".

Существовали и не приводящие к ущербу для здоровья способы остарения коньяка. Петров уточнял: "Самым простым и распространенным средством улучшения молодого продукта служит купаж, то есть смешение его со старыми коньяками и ослабление водою крепости до нормально потребляемой". Но кроме широко распространенного теперь купажа применялись и иные способы, описанные тем же автором:

"Подогревание. Этот вполне невинный и простой способ состоит в том, что молодой продукт, предварительно разбавленный водою до 50°, нагревают, лучше на водяной бане, 1-2 часа в закрытом сосуде до 70-75°Ц, дают затем медленно охладиться в том же сосуде и потом сливают в прежнее помещение. Операцию нагревания для очень молодого продукта повторяют 2-3 раза в год. Подогревание дает особенно хорошие результаты для коньяков, уже выдержанных 2-3 года, но в которых еще заметно присутствие 'сырца'. Уже после первого подогревания коньяк становится ощутительно мягче на вкус.

Замораживание молодого коньяка при температуре -80°Ц дает будто бы такие результаты, которые соответствуют 12-летнему хранению в дубовых бочках.

Озонирование. Мысль ускорить старение при помощи искусственного введения в молодой коньяк чистого кислорода или озона имеет серьезное основание, но попытки осуществить ее на практике до сего времени не дали осязательных результатов. Верная, однако, в принципе идея не заглохла, и вот в конце прошлого десятилетия Вильям Сен-Мартен изобрел для озонирования коньяка, ликеров и проч. весьма остроумный аппарат, позволяющий самым тесным образом смешивать жидкости с газом... По словам изобретателя, озонированный коньяк, оставленный в покое на несколько дней в бочках, приобретает все свойства выдержанного несколько лет коньяка".

Нежелательные иностранцы

Распространившаяся в России информация о недобросовестных способах изготовления коньяка вызывала у русских потребителей настороженность, но не влияла на спрос.

Советские коньячные производства немного проигрывали французским в качестве тары, упаковки и рекламы. Сравнивать их продукцию было бессмысленно

Фото: РОСИНФОРМ

Но в 1890-х годах французское коньячное производство постигло несчастье, больно ударившее по репутации коньяков и вин. Завезенная тремя десятилетиями раньше из Америки тля филлоксера, постепенно распространяясь, уничтожала виноградники на корню. В 1880-х годах она добралась до Шампани, а в 1890 году практически полностью истребила виноградники на берегах Шаранты. Французские виноделы, чтобы не потерять зарубежные рынки, ударились во все тяжкие. Скупали молодые и не отличавшиеся высокими качествами вина не только в исконно виноградных Италии и Испании, но и в Германии, Румынии и даже на юге России, подкрашивали их, добавляли спирт, сахар и под видом натуральных французских отправляли постоянным покупателям по всей Европе и миру.

Точно так же, если верить русским источникам, поступали и шарантские винокуры. Они начали внедрять в сознание покупателей и коллег-конкурентов, что лучшие коньячные спирты получаются из молодых вин, что ни в малейшей степени не подтверждалось опытами, проведенными в России. Исследования показали, что способ, выдаваемый французами за лучший, является всего лишь самым экономичным. А лучшие и самые ароматные коньяки получаются из выдержанных вин, которые французы предпочитали продавать, не перерабатывая в спирт.

Скандалы не лучшим образом сказались на репутации французских коньяков, которые в России стали вытесняться местными аналогами. Тем более что экономическая ситуация в стране, и в особенности введение госмонополии на водку, подталкивала к развитию отечественных коньячных производств. Заведующий акцизными сборами в Закавказском крае Л. Л. Першке в своем отчете за 1899 год писал:

"Из общего винокуренного производства выделим одну его отрасль — выкурку коньячного спирта, пока еще незначительную, но со временем долженствующую получить широкое развитие как по наличности для нее прекрасного материала, так главным образом и потому, что от такого развития зависит дальнейшее процветание виноградарства — этой крупной отрасли в хозяйстве края...

При географическом положении Закавказья, до некоторой степени отрезанного от Империи, вывоза свежего винограда (десертного) за пределы края почти нет, расход его в пищу и пр. поэтому обусловливается численностью местного населения и представляет в абсолютном количестве величину постоянную, и весьма мало изменяющуюся от прироста населения и от цен на виноград в данном году в зависимости от урожая.

Вывоз вина из края составляет лишь около 10% общего его производства; 90% расходуется на месте; при печальном положении местного погребного хозяйства, не могущего в силу экономических условий и несовершенства технических приемов вообще в винном хозяйстве справиться с задачей выработки доброкачественных вин, трудно рассчитывать на быстрое расширение вывоза вина на имперские рынки, а тем менее на усиленный сбыт его туда в годы особенно обильного урожая. В такие годы весь избыток собранного урожая, не поглощаемый местным потреблением вина и винограда, почти целиком и шел на производство так называемой виноградной водки, низкого качества и дешевой, служащей суррогатом хлебного вина...

С введением в Империи казенной продажи вина и спирта такой выход из Закавказья избытку местного спирта закрыт, и обильный урожай винограда вроде бывших сряду в 1892, 1893 и 1894 годах может явиться для края совершенно бесполезным, если не откроется возможность дать избытку винограда иное против прежнего употребление. Выходом из такого положения и представляется коньячное производство".

Ситуацией поспешили воспользоваться и производители коньяка в Тифлисе, и крупнейшие русские виноторговцы Шустовы, купившие коньячное производство в Армении. Реклама, в особенности шустовского коньяка, была поставлена настолько успешно, что пробиться на русский рынок смогла только французская коньячная марка "Камю", да и то благодаря личному участию в продажах одного из владельцев фирмы — Гастона Камю. Он приобрел в столице Российской империи квартиру и жил в Петербурге по нескольку месяцев в году, участвуя в светской жизни и проводя разнообразные рекламные мероприятия. Гастон Камю даже несколько раз был приглашен на царские охоты и смог представить свою продукцию Николаю II, предпочитавшему коньяк многим другим напиткам. В итоге до 70% продукции "Камю" уходило в Россию, а в 1909 году фирма, как утверждается в ее официальной истории, получила звание поставщика высочайшего двора (впрочем, в списках поставщиков двора, составленных в 1915-1916 годах, "Камю" почему-то не значится).

Но точно так же при дворе пользовался успехом коньяк Д. З. Сараджева из Тифлиса, в 1902 году получившего от императора за свои труды звание мануфактур-советника. Его же фирма получила в 1914 году звание поставщика двора, что документами подтверждается. А Шустов получил это звание двумя годами раньше. Так что повторить успех "Камю" на русском рынке никакой другой французской коньячной фирме не удалось.

"Камю" в обмен на "Столичную"

После революции и гражданской войны французские коньяки если и ввозились в Россию, то в совершенно незаметных даже для таможенной статистики объемах. Пришедшие к власти кавказские товарищи во главе со Сталиным предпочитали вина с исторической родины и коньяки, имеющие то же самое происхождение.

Не способствовали продвижению коньяков из Франции на советский рынок и сложные политические отношения двух стран — постоянные требования французов вернуть царские долги и постоянные отказы советской стороны сделать это. Довольно долго французские коньячные фирмы не интересовали даже советских специалистов и руководителей пищевой и винодельческой промышленности. Нарком пищепрома Анастас Микоян, проезжая через Францию в Соединенные Штаты в 1930-е годы, посетил винодельческие производства, но ни одного коньячного.

Только в конце 1950-х началось взаимное зондирование. Во Францию для изучения технологических приемов шарантских мастеров коньячных производств отправились советские инженеры, которые посетили заводы фирм "Хеннеси", "Реми Мартен" и "Курвуазье".

"Коньячные спирты на завод фирмы 'Эннеси',— говорилось в отчете,— поступают из отдельных мелких заводов по выкурке коньячных спиртов... Коньячный спирт выдерживается в бочках, размещенных в одноэтажных зданиях на нескольких площадках. Единовременно на выдержке находится до 30 тыс. бочек с коньячными спиртами.

Все технологические процессы приготовления коньяков (ароматные спирты, настой, купажирование, фильтрация и др.) идентичны схемам, применяемым в Советском Союзе. Все операции осуществляются только в дубовых емкостях...

На заводе фирмы 'Курвуазье' в отличие от указанных выше заводов чистые бутылки после мойки (перед розливом) ополаскиваются коньяком на шприцевальной установке, изготовленной фирмой 'Шель', и на специальном транспортере горлышком вниз подаются к автоматической линии розлива".

А в выводах говорилось, что учиться у этих французских фирм, по существу, нечему, поскольку процесс ускоренного созревания коньячных спиртов в СССР поставлен лучше.

Только в 1970-е годы единственной французской коньячной фирме, имевшей опыт работы с Россией,— "Камю" — удалось вернуться на русский рынок. По схеме, которую в те годы использовала и "Пепси-Кола": товар "Камю" обменивался на "Московскую" и "Столичную" водки. Руководители фирмы жаловались на проблемы с организацией рекламных кампаний, но упорно продолжали столбить место для своих коньяков на прилавках валютных "Березок" и полках спецраспределителей. Что, безусловно, помогло "Камю" занять лидирующие позиции на рынке в первые годы после краха СССР. Правда, продукцию лидера начали подделывать ударными темпами, и репутации коньяков "Камю" был нанесен серьезный урон.

В 1990-х годах на рынок вышли и остальные французские коньячные фирмы. И начали рассказывать красивые сказки про свои коньяки 50-, 100- и даже 200-летней выдержки.

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/709125

Сегодня по всем СМИ только одно, но не хочется об этом…

Давайте лучше все смотреть наш вечерний календарь в стиле НЮ. Тем более горячее не придумаешь. Сегодня календарь на 2013 год от французской студии Marc Dorcel, в котором она показывает своих лучших актрис, и анонсирует свои свежие фильмы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

martin в Новолипецкий металлургический комбинат

martin в Новолипецкий металлургический комбинат В феврале 1931 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о строительстве в Липецке завода литейного чугуна. Сооружение комбината заняло более четырех лет, а в ноябре 1934 года дан первый чугун. Сегодня НЛМК производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием. НЛМК является третим по величине металлургическим комбинатом в стране и выпускает около 14% от всего российского производства стали, 21% — проката, 55% проката с полимерным покрытием. В 350 км от завода находится Курская магнитная аномалия — главный поставщик сырья для предприятия.

1.

.

2. Это самая старая на данный момент доменная печь, построенная в 1978 году. Всего на НЛМК семь печей.

3. Доменные печи нельзя тушить, иначе они придут в негодность, поэтому эта печь работает непрерывно уже 35 лет.

4. Печи используются для выплавки чугуна и ферросплавов из железорудного сырья.

5. Полученный в результате реакции металлический расплав каплями стекает по раскаленному коксу вниз, насыщаясь углеродом.

6. Всего на комбинате трудится более 30 тысяч человек, а в Липецке каждый второй хоть как-то связан с НЛМК.

7. Температура металла в печи достигает 2000 градусов.

8. Горн доменной печи — нижняя часть доменной печи, оснащен устройствами для выпуска чугуна и для вдувания нагретого воздуха.

9. Мощность этой печи около 800 тысяч тонн чугуна в год, если не ошибаюсь.

10.

11. Печь "Россиянка" - первая доменная печь, построенная в России за последние 25 лет. Мощность более трех миллионов тонн чугуна в год.

12. Жидкий чугун переливают в специальные контейнеры для перевозки в цех.

13. Центр управления, не будем тут долго задерживаться.

14. Площадь НЛМК — 28 квадратных километров, а длина забора — 38 километров.

15.

16. НЛМК потребляет ежегодно порядка 14 миллионов тонн железорудного сырья.

17. Чугун поступает в этот цех, где в процессе обработки формируются уже металлические листы.

18. Длина производственной линии более километра.

19. Основным рабочим элементом является роликовый пресс.

20.

21. К сожалению, ближе подойти не разрешили.

22.

23.

24.

25.

26. Всё это управляется из нескольких комнат, а в самом цехе особо людей и нет.

27. В конце линии уже остывший металл сматывается в рулоны.

28.

29. Контроль качества.

30.

31.

32. Прямо в центре комбината расположен живой уголок с птицами и рыбами в озере.

33. Масса одного рулона может достигать 20 тонн.

34.

35.

36.

37.

38. Сама по себе сталь подвержена коррозии, поэтому для защиты её покрывают цинком.

39. Готовые стальные рулоны грузят в железнодорожные вагоны.

40. Рабочий, береги себя! Спасибо за внимание!

Самые лучшие мои фотографии можно посмотреть здесь: martinphoto.ru

С личными вопросами и предложениями прошу обращаться по почте: [email protected]

logra в ДОЗАКЛ

logra в ДОЗАКЛ  ntv совершили путешествие на алюминевый завод "ДОЗАКЛ". В отличии от меня Тима отписался о путешествии довольно оперативно, а вот я, лентяйка, выкладываю все это только сейчас.

ntv совершили путешествие на алюминевый завод "ДОЗАКЛ". В отличии от меня Тима отписался о путешествии довольно оперативно, а вот я, лентяйка, выкладываю все это только сейчас.

Зато у меня фотографий намного больше.

1.

Вот по этому коридору из административного здания можно пройти на завод

2.

Из коридора мы выходим на обзорную площадку

3.

Тут бобины с алюминиевыми листами просто лежат

4.

Это уже почти готовый продукт

5.

6.

Это алюминий для производства холодильных камер и стен в лифте

7.

Он же, вид сбоку

8.

Что-то вроде склада

Сначала алюминий прокатывают и обезжиривают

9.

10.

11.

Потом красят

12.

13.

14.

Это пульт управления

15.

16.

Из окна видно, что линия покраски проходит и сверху и снизу

17.

А вот уже окрашенный продукт

18.

Лампа видимо для контроля цвета

19.

Вообще путешествуя по цеху нелегко понять масштабы всего происходящего. А тем временем аллюминевое полотно тянется по трехярусной системе на многие метры, а может даже и на километры

20.

21.

22. и вниз

23. и вверх

24. Правда, похоже на компьютерную игру? Стрелялку!

Ещё одна пультовая

25.

26.

27.

28. А это отходы. Вид сверху

29. Чтобы был понятен масштаб, ещё одна фотка с проходящим мимо

ntv

ntv

Теперь о нарезке

30.

31.

32.

А это новый импортный станок для резки. Чтобы лента не деформировалась при резке, она свисает на несколько метров вниз. Простите за шевеленку, не было возможности хорошо закрепить камеру

33.

34.

35. А эта синяя штука - это защитная пленка. Такие еще у новых автомобилей на порогах бывают

36. Где-то тут притаился КАМАЗ

Это столярная мастерская

37.

38.

И ещё несколько интересных на мой взгляд фото

39.

40.

41.

42.

43.

44. Небезотходное производство. Эх, хороший бы мог получится отражатель

))

))

45.

46.

Спасибо большое компании EN+ Group за возможность посетить завод, милой сотруднице ДОЗАКЛа Елене за интересную экскурсию и

ntv, за то, что целый день терпел зануду меня

ntv, за то, что целый день терпел зануду меня

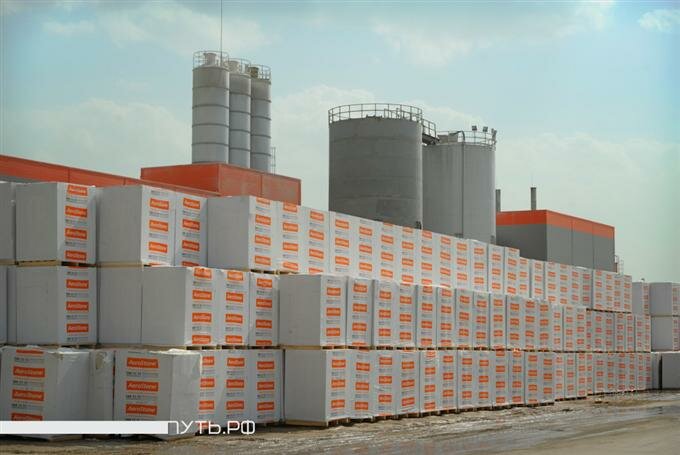

Газобетон – это искусственный камень из цемента, кварцевого песка и алюминиевой пудры, в котором равномерно распределены поры, заполненные воздухом. Впервые газобетон был изготовлен в лабораторных условиях в Финляндии. Строительные блоки из него начали производить еще в конце XIXвека, но только в начале 1930-х гг. в Швеции наладили производство газобетона в промышленных объемах путем «вспенивания» смеси из цемента и песка. А настоящий бум производства газобетона начался после Второй мировой войны, когда было необходимо восстанавливать разрушенные дома.

Не видно ни ДЗГИ?

Один из российских центров производства «воздушного камня» расположен в г. Дмитрове Московской области. Дмитровский завод газобетонных изделий – совершенно новое предприятие. Его строительство началось в 2008 г., а открытие состоялось 28 июня 2011 г. Объем инвестиций, выделенных «Газпромбанком» на данное производство, составил 2,3 млрд руб. – это суммарная месячная зарплата 100 000 россиян. Завод расположен на территории индустриального парка «Подосинки», на Малом московском кольце («бетонке» в 40 км от МКАД.

в 40 км от МКАД.

На заводе занято 190 человек, а непосредственно в цехе – 56: автоматизированная линия производства (современное немецкое оборудование Masa-Henke) не требует большого количества рабочих. Все компоненты для будущего газобетона по команде компьютера подаются в смесительные устройства. Далее идет процесс порообразования: газобетонная смесь насыщается воздухом и набирает прочность, после чего происходит резка материала. Затем пакеты блоков загружают в автоклавы – специальные камеры, где газобетон окончательно затвердевает при высоком давлении и температуре 190° С.

AeroStone – это круче, чем Aerosmith

Газобетонные блоки на ДЗГИ производятся под маркой AeroStone («воздушный камень» – это главный бренд завода. В состав этих блоков входят только экологически чистые материалы: известь, цемент, вода, песок и алюминиевая пудра.

– это главный бренд завода. В состав этих блоков входят только экологически чистые материалы: известь, цемент, вода, песок и алюминиевая пудра.

Газобетон хорошо сохраняет тепло – недаром его родиной были северные страны. Стена из блоковAeroStone толщиной всего в 37 см по тепловой изоляции эквивалентна полутораметровой кирпичной кладке. Кроме того, «воздушный камень» в три раза легче кирпича, он легко обрабатывается, не горит и обладает большим запасом прочности.

При строительстве многоэтажных домов газобетон может применяться в качестве утеплителя, благодаря своей пористой структуре он обеспечивает комфортный климат в помещении независимо от сезона и погоды. А при возведении малоэтажных домов газобетон выполняет не только теплоизоляционные, но и несущие функции.

Мощность производства завода газобетонных изделий в Дмитрове составляет 500 тыс. куб. м в год. Самый востребованный размер дома на рынке загородной недвижимости – 150 кв. м, и специалисты подсчитали, что за год предприятие может обеспечить материалом более 4 тыс. таких коттеджей. За один день завод производит 1 400 куб. м газобетона – этого достаточно, чтобы построить 10 коттеджей площадью 200 кв. м.

В ближайшие годы в Дмитрове планируют пригласить на свою территорию немецкие и российские предприятия, которые занимаются исследованием энергосберегающих технологий. Прочные и легкие блоки AeroStone вместе с новыми технологиями строительства позволят строить настоящие «дома будущего» – недорогие и надежные.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Источник

ZAVODFOTO из ЖЖ: Заброшенная площадка "Ф-3" 8-го отдела Научно - измерительного пункта (НИП-14)

ulter1or в Космос в ладонях брошенных антенн

ulter1or в Космос в ладонях брошенных антенн Десятки километров пешком по снегу. Едва ли проходимая тропа, ведущая сквозь лес. Затаив дыхание, мы понимаем, что с каждым новым шагом - площадка приближается все ближе и ближе. Обратная дорога только одна, и то - не сейчас. То, ради чего мы проделали огромный путь, скрывается за поворотом.

Заброшенная площадка "Ф-3" 8-го отдела Научно - измерительного пункта (НИП-14), на которой базируются:

- Передающая антенна П-200П комплекса «Сатурн-МС-ДРК».

- 2х - этажный подземный командный узел связи.

Часть 1: Антенна.

КИК: Командно - Измерительный комплекс, включающий в себя множества Научно - измерительных пунктов (НИПов), базирующихся в самых разных уголках России.

30 января 1956 года:

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о начале практических работ по созданию искусственного спутника Земли (объекта Д). Проектирование Комплексной системы измерения параметров траектории "объекта Д" возложено на вычислительный центр НИИ-4 МО.

15 февраля 1957 года:

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о проведении и обеспечении запуска простейших спутников Земли (ПС).

8 мая 1957 года:

Директива Генерального Штаба Вооружённых Сил о формировании следующих установленных штатом войсковых частей, составивших первоначальный Командно - Измерительный Комплекс Министерства обороны (КИК):

Научная координационно-вычислительная часть (НКВЧ), Центр по руководству и координации работ комплекса измерительных средств, средств связи и единого времени при запуске объектов Д (Центр КИКа), подчинённые ему 13 командно-измерительных пунктов (НИПов) и узел связи.

4 октября 1957 года:

Запуск с космодрома Байконур Первого искусственного спутника Земли (ПС-1). Начало Космической Эры человечества. Личным составом НИП-8 с территории НИИ-4 выполнена первая боевая измерительная работа.

Так появился первый в России комплекс КИК.

Основными задачами, выдвинутыми перед Командно - Измерительным Комплексом в то время, были: надежный контроль и управление сразу большим количеством сложных космических аппаратов.

Антенны, непосредственно, НИП-14: передающая антенна П-200П (диаметр зеркала 25 м), передатчики мощностью 20 - 40 КВт и приёмная КТНА-200 (с тем же диаметром), применялись для управления лунными и межпланетными космическими станциями.

Без преувеличения: вся история отечественной космонавтики пересекается с КИКом: Запуск первого в мире спутника, первый полет человека в космос, полет первой женщины – космонавта, первый выход в открытый космос, первая передача цветного изображения с использованием искусственных спутников. А площадка Ф-3, малая крупица комплекса КИК.

Попасть на ее территорию оказалось не так уж и сложно: распахнутые, закопавшиеся в снег главные ворота будто намекают, чтобы мы вошли. Правда, для того, чтобы дойти до этих самых ворот - необходимо было километры сквозь сугробы пробираться. КПП при входе напоминает эпицентр ядерной войны. Единственное, что хоть как - то наводит на мысли о том, что люди тут еще появляются - исправное освещение. (Бытует мнение, будто оно работает исключительно для того, чтобы отпугивать недоброжелательно настроенных людей от ВЧ)

Сама П-200П на территории Ф-3:

На фото она выглядит гораздо меньше, чем на самом деле.

Общий вид на площадку Ф-3:

А мы направляемся прямиком в недра спутниковой связи, в самое сердце антенны:

Ее осмотр мы начали с первого этажа. Фактически - их 6, считая подвал.

Первая комната, куда мы заглянули - кладовая. У ее входа стоял штатив от теодолита, который всем своим видом намекал, что кладовая не пустая.

И, действительно, военные оставили все это оборудование на погибель вместе с тарелкой:

В одном из ящиков обнаружился и теодолит, штатив от которого стоял в коридоре:

Почти все здесь в побелке, осыпавшейся с потолка. Типичная для заброшенного места картина.

В следующей комнате хранилась различная документация:

А уже совсем по соседству располагалась комната, откуда, как я понял, велось управление антенной. В оборудовании разобраться я так и не смог, да и вообще: моего воображения едва ли хватит, чтобы понять как с помощью множества рычагов и кнопок передавались сигналы на сложные космические аппараты!

Кстати, это не единственная комната, откуда велось управление. Основная часть находится в другом месте, но об этом чуть позже.

Аппаратура:

На этом же этаже располагается множество щитовых:

Вернувшись в коридор, направляемся к лестнице и поднимаемся вверх.

Кстати белое, на этот раз - снег.

Этажом выше берет свое начало массивный поворотный механизм. Антенна могла поворачиваться как по горизонтальной оси, так и вверх - вниз.

Этажом выше приходит осознание того, что механизм действительно огромнейший.

Находимся мы на 4-м этаже, а значит впереди еще 5-й и 6-й. Этажом выше мы обнаружили очередную кладовую. Могли ли вы подумать, смотря на фото "тарелки" в начале поста, что эта "махина" в себя столько вместит?

Спешим подняться выше.

К первому нашему посещению здесь все было во льду.

Когда мы вернулись сюда во второй раз, лед растаял. Хорошо, что антенна обесточена. Иначе бы "космический передатчик" превратился в "смертельную машину"

Последним этапом предстоит подняться по винтовой лестнице. Обшивка лестницы чем - то очень напоминает тюбинги в метро.

И через люк мы попадаем на 6-й этаж, в комнату, где расположились очередные механизмы.

Через дверь, расположенную тут же, можно вылезти на саму "тарелку".

Напомню, что ее диаметр - 25 метров.

Вечереет, из - за леса прорывается городской свет, а на территории загораются зеленые фонари.

Казалось - бы, репортаж уже нужно подводить к логическому концу, но в самом начале я обещал показать не только "тарелку", но и подземную ее часть. Поэтому спускаемся туда, откуда все начиналось, на первый этаж!

В подвале оказалась небольшая комната, где находятся двигатели.

"А это что?... Кабельный коллектор?..." Какое - то время мы простояли у его входа, вопросительно вглядываясь вглубь подземного туннеля.

"Что он тут делает? Куда ведет?"

Недолго думая, мы направились вглубь, рассеивая неизвестность светом фонарей.

Путь был не особо и коротким, попадались даже развилки!

А мы все шли и шли...

Один конец коллектора заканчивался лестницей наверх и закрытой дверью.

А другой - наоборот, спуском вниз. На тот момент было очень много вопросов.

Когда мы увидели в конце коллектора гермодверь, все вроде бы встало на свои места, а вроде бы и нет. Зачем в "кабельнике" - герметичная дверь, защищающая от радиации?

Часть 2: Бункер.

Оказывается, за ней находится 2-х этажный подземный командный пункт (КП).

Здесь было расположено почти все оборудование площадки Ф-3, с помощью которого велась обработка и передача сигналов на космические аппараты. Отсюда координировались действия сложнейших машин, выходящих за пределы стратосферы. Здесь служащие космических войск вели боевое дежурство, отдыхали, мылись и питались.

Множества кабелей просачиваются сквозь стену, питая огромный КП электричеством.

Осмотр бункера мы начали с первого этажа. В одной из комнат находился операторский стол с аппаратурой.

Тут же, за стеклом, располагается самая большая комната в бункере.

Человек для сравнения:

Некоторые двери были опломбированы и заколочены.

Склад:

На первом этаже мы обнаружили целых 3 дренажных комнаты! Немудрено, ведь грунтовые воды откачивать нужно:

Чуть дальше обнаружилась внушительных размеров щитовая:

Гермолюк. Что за ним находится, кстати, осталось загадкой.

Вентиляционная есть на обоих этажах, а на первом в ней даже веники сушатся!

А назначение этих агрегатов я не совсем, чтобы понял. Похоже на аварийные дизель - генераторы, вот только куда дизель лить?

Лестниц на второй этаж - 2:

Вторая - более цивильная, чем первая:

Кстати, вот еще одна вещь, логика которой мне не понятна.

За этой гермодверью как раз находится вторая лестница. Нижний этаж также "загермлен", тогда как в параллельной лестнице нет ни одной такой двери. Если целью было изолировать оба этажа бункера друг от друга, то, увы, сделать этого не удалось. Тогда зачем двери?

Вот параллельная лестница:

Совсем рядом с лестницей находится наклонный выход из бункера, вот тут вторая гермодверь точно не была бы лишней! (необходимость шлюзования в объектах обороны).

А так наклонный вход выглядит сверху:

При входе висит табличка, гласящая, что объект принадлежит министерству обороны, а чуть выше красуется датчик объема. Но мы - то пробрались через "тарелку".

Продолжаем осмотр первого этажа бункера, следующая комната - кладовая:

Здесь, судя по всему, служащие космических войск отдыхали:

Часы на стенке, что интересно, до сих пор идут. Весьма необычно, когда ты стоишь посреди темной комнаты, вокруг нет ни одной живой души, только механизм часов издает ровное ритмичное стуканье, разбивая тишину.

А вот еще одна комната, в которой между боевым дежурством, военные могли отдохнуть:

Универсальный боекомлект "космического воина": Чайник, микроволновка и холодильник.

Ах, да, еще игрушечный танк!

Рядом с несколькими жилыми комнатами можно обнаружить санузел:

Суровый армейский туалет.

И душ, не менее суровый.

Бойлерная, тоже очень суровая такая, армейская: