russos в Железнодорожный салон «EXPO-1520» — чем порадуют нас железные дороги?

russos в Железнодорожный салон «EXPO-1520» — чем порадуют нас железные дороги?К слову, я на этой выставке оказался первый раз и был весьма приятно удивлен. Короче, понравилось.

На выставке обширная как статическая, так и динамическая (то есть вот реально поезда пускают по путям, очень круто) экспозиции. Я больше гулял по статике, но с железнодорожного кольца постоянно доносились гудки локомотивов и характерные звуки живых паровозов. На выставке представлено много всего интересного. Есть даже метрошная экспозиция, но по ней я сделаю отдельный пост.

1. Осмотр статики начнем с «Ласточки» или электропоезд ЭС2Г. «Г» — значит городской.

2. 11 ноября 2013 года на заводе «Уральские локомотивы» было открыто производство поездов серии ЭС2Г, которые были рассчитаны для эксплуатации исключительно на постоянном токе напряжением 3 кВ и в сравнении с ЭС1 имели упрощённую конструкцию электрооборудования. Первый поезд был изготовлен в июне 2014 года. 62 % компонентов для него произведены в России; планируется довести степень локализации до 80-85 процентов. К 2021 году должно быть произведено 240 поездов (это около 1200 вагонов).

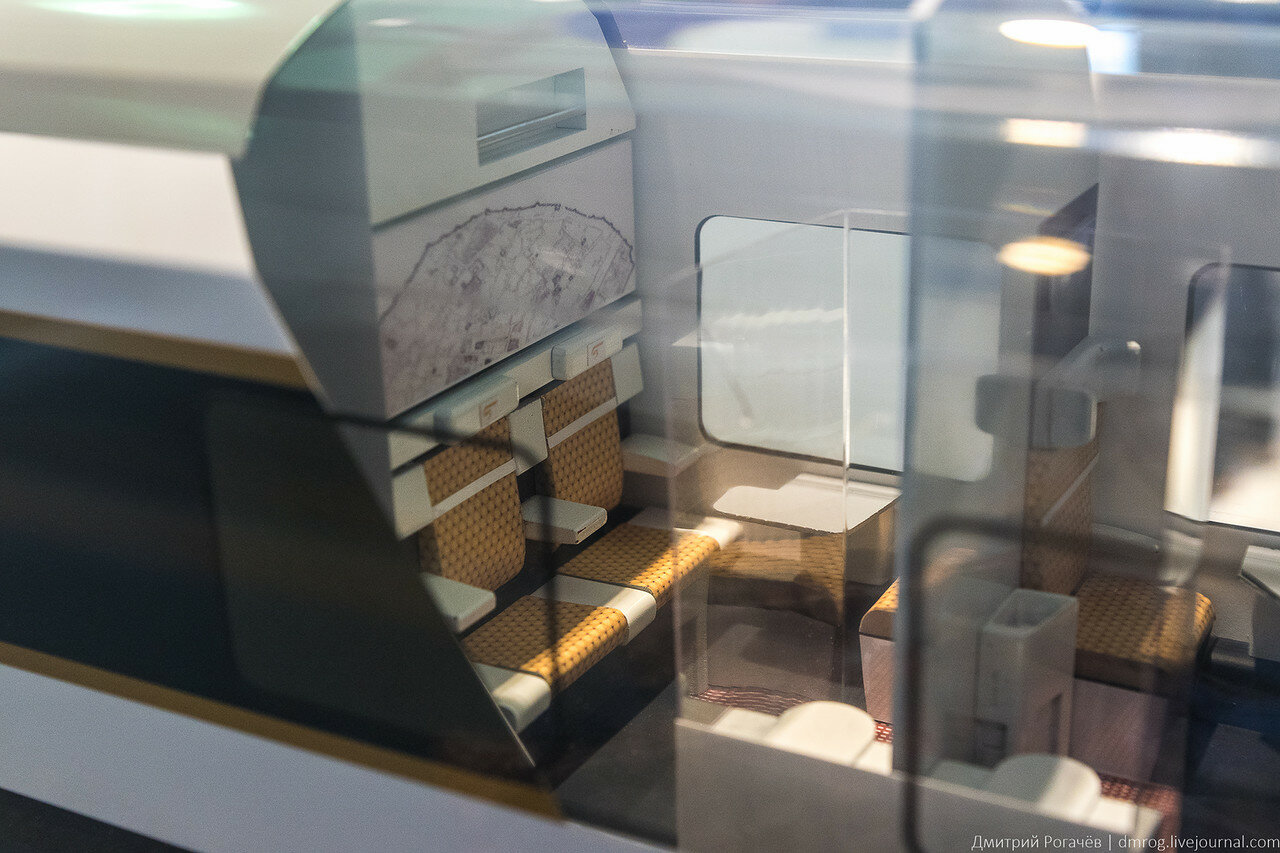

3. Для города сделали широченный проход, так как поездки не такие длинные и можно постоять. Кстати, в ласточке работает бесплатный инет, что очень выручает, так как мобильный интернет на выставке кончился.

4. ЭГ2Тв «Иволга» — электропоезд городской тверского вагоностроительного завода, построенный для участия в тендере на выбор подвижного состава для МКЖД. Честно, мне кажется, с внешним дизайном дизайнеры перемудрили.

5. Внутри огромный салон без тамбуров, но с тепловыми занавесами, сквозной проход и очень много места для стоячих пассажиров.

6. Двухэтажный Stadler — скоро они выйдут на линии аэроэкспресса.

7. На выставке было два состава. Один из них катал посетителей по кольцу.

8. Я сначала прошел мимо этой электрички и еще удивился, что она там делает. Оказалось, что это двухвагонная версия обычной электрички переменного тока ЭД9М. Разработано для регионов, где пассажиропоток в пригороде маленький, но недостаточно слабый, чтобы заменять электрички автобусами.

9. Электровоз 2ЭВ120 «Князь Владимир» — одна секция двухсекционного локомотива, разрабатываемого совместно ПЛК и компанией Бомбардье Транспортэйшн для эксплуатации на железных дорогах с шириной колеи 1520 мм.

10. Тепловоз 2ТЭ25КМ — модификация тепловоза 2ТЭ25 с коллекторным тяговым приводом, созданная на основе технических решений тепловозов 2ТЭ25К/А и 2ТЭ116У. Отличается значительной унификацией с последним. Ввиду неопределённости с дальнейшими поставками тепловозов серии 2ТЭ116У (политический кризис на Украине затронул и Луганский тепловозостроительный завод) для РЖД, была поставлена задача в сжатые сроки создать аналог данного тепловоза для производства на Брянском машиностроительном заводе с минимальным переоснащением его производственных мощностей.

11. Электровоз Alstom-ТМХ для Казахстана.

12. ЧМЭ3М-4628 модернизированный в Энгельсе. На нем установлен дизель CAT, передача и генератор от Сименса и электроника от MSV.

13. Маневровый тепловоз серии ТЭМ9 с электрической передачей переменно-постоянного тока выпускается на Людиновском тепловозостроительном заводе с 2009 года. При создании тепловоза использованы технические решения, связанные с возможностью выбора индивидуальной комплектации машины и улучшением условий труда локомотивных бригад. Маневровый тепловоз ТЭМ9 комплектуется дизель-генератором ДГ-880Л мощностью 1200 л.с. производства Уральского дизель-моторного завода.

14. Тепловоз ТЭМ2-УГМК представляет собой шестиосный односекционный локомотив мощностью (по дизелю) 1200 л.с. с электрической передачей переменно-постоянного тока и предназначен для выполнения вывозной, маневровой и технологической работы на горнодобывающих, металлургических и других промышленных предприятиях, имеющих пути колеи 1520 мм. Данный локомотив получен путем проведения глубокой модернизации ранее выпущенных тепловозов серии ТЭМ2 различных индексов. А справа кран для укладки рельсового полотна.

15. Светодиодные фары и прожектора уже полностью заменили обычные на железной дороге.

16. Двухсекционный магистральный тепловоз ТГ16М с гидропередачей предназначен для работы на железной дороге в условиях умеренного климата и специфических климатических условиях. Разработан на основе тепловоза ТГ16, который выпускался в 1967—1974 годах для работы на Сахалинской железной дороге, имевший колею 1067 мм.

17. Сейчас группой Синара с ОАО «РЖД» заключено соглашение о поставке 40 таких тепловозов для Сахалина. Новый тепловоз также приспособлен для работы на стандартной колее 1520 мм и после завершения перешивки колеи на острове понадобятся минимальные вложения для модернизации локомотивного парка.

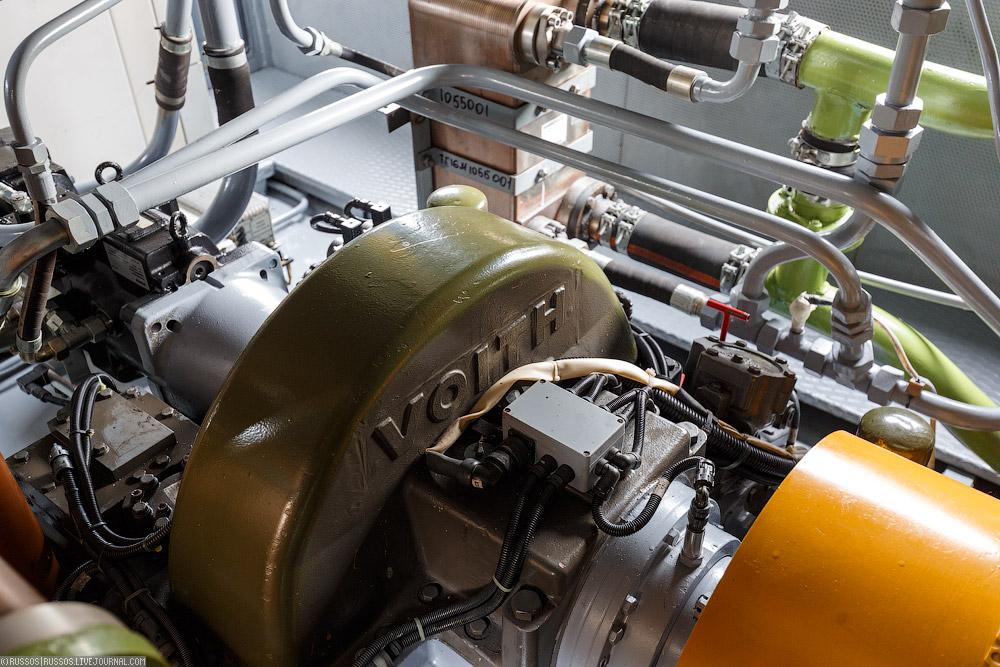

18. В конструкции тепловоза используется дизель модели 12ДМ-21Л (производства ООО «УДМЗ»

гидропередача L530breU2 (производства Voith Turbo, Германия). Процитирую ответ пользователя @_msklc_ @an_sav у меня в инстаграме: «В силу определенных обстоятельств так сложилось, что на просторах СССР опыт эксплуатации магистральных локомотивов с гидропередачей был неудачным; в той же Германии магистральные тепловозы с гидропередачей с мощностью дизеля на секцию до 5000 л.с. вполне успешно эксплуатируются. Если коротко, преимущества: меньше цветного металла на постройку локомотива, следовательно меньше его стоимость; меньший вес тягового оборудования; не страшно боксование».

гидропередача L530breU2 (производства Voith Turbo, Германия). Процитирую ответ пользователя @_msklc_ @an_sav у меня в инстаграме: «В силу определенных обстоятельств так сложилось, что на просторах СССР опыт эксплуатации магистральных локомотивов с гидропередачей был неудачным; в той же Германии магистральные тепловозы с гидропередачей с мощностью дизеля на секцию до 5000 л.с. вполне успешно эксплуатируются. Если коротко, преимущества: меньше цветного металла на постройку локомотива, следовательно меньше его стоимость; меньший вес тягового оборудования; не страшно боксование».

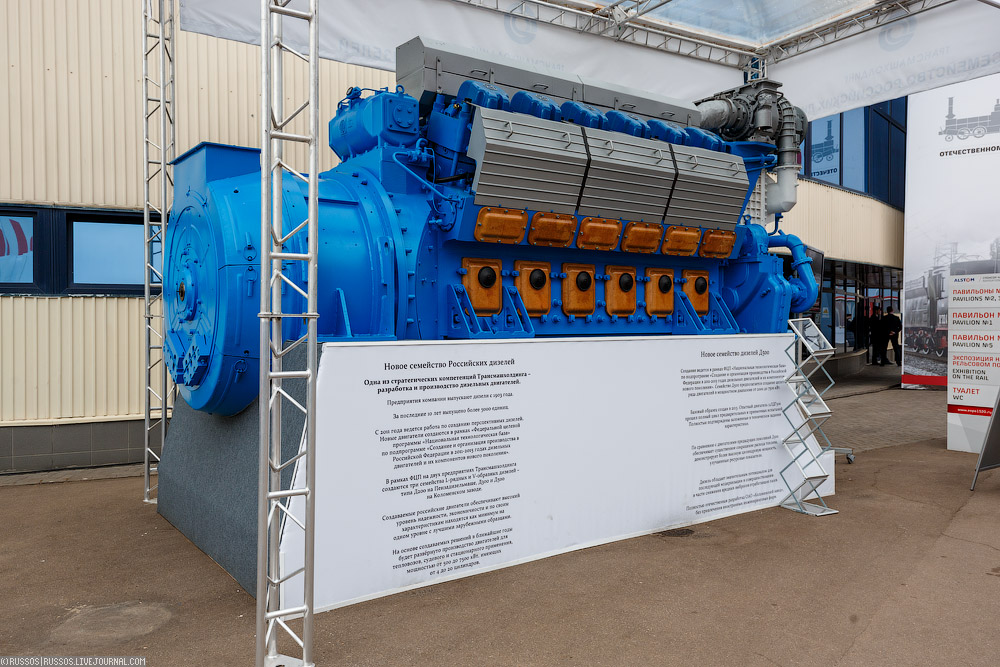

19. Новое семейство российских дизелей. Это — Д500.

20. «Спринтер» — высокоскоростной диагностический комплекс для работы в составе пассажирских и диагностических поездов.

21. Один из узлов с датчиками и камера. Сейчас только бесконтактные, лазерные измерения.

22. Дефектоскопные датчики на другой лаборатории.

23. Вагон Почты России. На нем было написано «Предназначен для перевозки слегковесных грузов». Это такой термин или Почта России облажалась?

24. Вах! Шикарная раскраска, жалко, что это только для выставки.

25. Этот хопер построен с помощью болтов с обжимными кольцами. Как уверяют на стенде, эти обжимные кольца обладают вибрационной стойкостью, не требуют затяжки или подтягивания потом. Процесс установки автоматически обеспечивает все параметры соединения.

26. УАЗ на железнодорожном ходу.

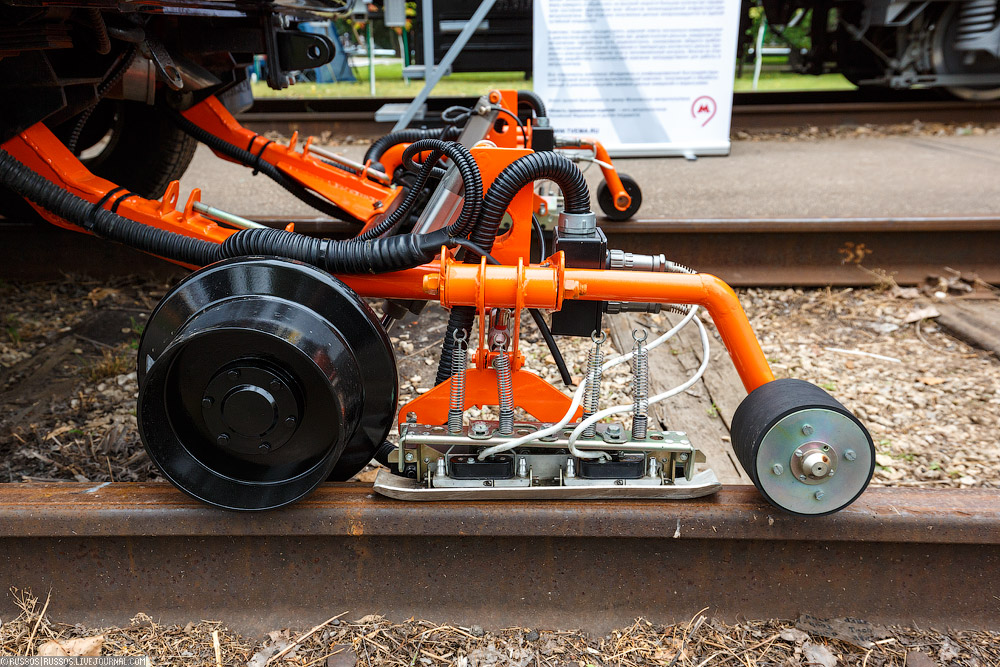

27. Это дефектоскоп-путеизмеритель.

28. И Land Rover. Официально это «Лаборатория дефектоскопная на комбинированном ходу серии «ЛДМ».

29. Универсальный погрузчик на комбинированном ходу.

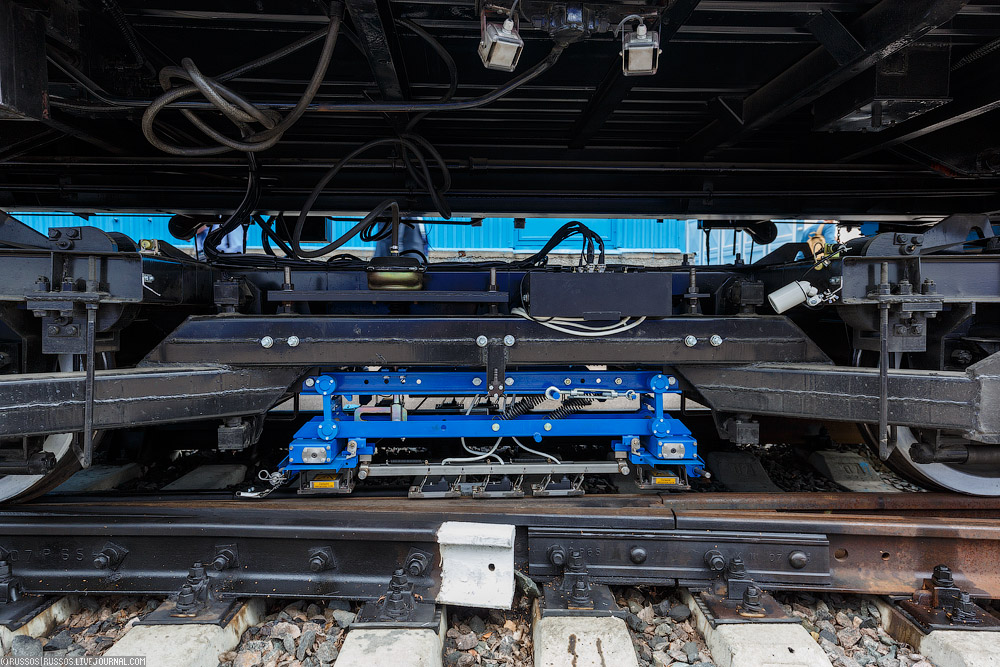

30. Если автомобили движутся за счет сцепления шин с рельсами, то здесь передача выполнена вот таким образом.

31. Транспортер сочлененного типа ТСЧ-500М грузоподъемностью 500 тонн. Может сдвигать ось груза на 500 мм по вертикали и горизонтали.

32. Эу 683-89

33. Невероятно крутая раскраска контейнера.

34. А зачем этот мелкий люк?

35. Два Дарта Вейдера

Двухсекционный комплекс «Пионер» и многофункциональная автомотриса «Север». Вторая — это платформа для размещения различных диагностических систем.

Двухсекционный комплекс «Пионер» и многофункциональная автомотриса «Север». Вторая — это платформа для размещения различных диагностических систем.

36. А вот «Пионер» предназначен для доставки бригад на объекты инфраструктуры РЖД.

37. И оборудования.

38. Электропоезд С — ряд серий электропоездов различных модификаций, строившихся и эксплуатировавшихся в СССР с 1929 года. На фотографии серия Ср. Это бабушка всех современных электричек.

39. ЭД4М-0489. Начиная с этого состава в электропоездах данной серии устанавливается комплект электрооборудования производства НЭВЗ. Сейчас данный состав проходит сертификационные испытания на экспериментальном кольце.

40. Кран на железнодорожном ходу.

41. Объясните мне, зачем на таком кабеле вот таааакущий разъем?

42. Всем хороших и веселых поездов! Обязательно сходите на выставку!