суббота, 29 августа 2015

Международная космическая станция — крупнейший научно-технический проект современности. Устройство МКС — в инфографике сегодня:

Источник

Источник

Оригинал взят у  bmpd в УЗГА планирует создание БЛА на базе самолета Diamond DA42

bmpd в УЗГА планирует создание БЛА на базе самолета Diamond DA42

Как сообщает веб-ресурс www.ato.ru в материале Дениса Федутинова, екатеринбургское АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, входит в ОПК «Обронопром» ГК «Ростех» планирует создание комплекса с беспилотным летательным аппаратом ДА-42Б на основе самолета DA42 австрийской компании Diamond Aircraft Industries.

планирует создание комплекса с беспилотным летательным аппаратом ДА-42Б на основе самолета DA42 австрийской компании Diamond Aircraft Industries.

DA42 — двухдвигательный самолет с размахом крыла 13,56 м. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 1783 кг, при этом масса полезной нагрузки достигает 532 кг. Практический потолок самолета — 5480 м. Подобные машины нередко используются в качестве авиатакси, а также для выполнения аэрофотосъемки.

Прототип беспилотного летательного аппарата Dominator XP совместной разработки израильской компании Aeronautics Defense Systems и канадской компании САЕ на основе легкого самолета Diamond DA42NG (c) Aeronautics Defense Systems

Беспилотный комплекс будет решать задачи топографической аэрофотосъемки местности, патрулирования, воздушной разведки, ретрансляции данных и т. п. Для этого аппарат планируется оснастить оптико-электронной системой наблюдения, цифровой фотокамерой высокого разрешения, а также РЛС с синтезированной апертурой.

Предполагается, что БЛА будет обладать возможностями автоматического взлета и посадки, а также выполнения полета по заранее заданному маршруту. Аппарат, как сообщается, сможет эксплуатироваться с аэродромов различных классов с бетонной взлетно-посадочной полосой.

Компания УЗГА уже имеет опыт работ в области систем БЛА. С 2010 г. компания участвовала в выполнении контракта с Минобороны России по сборке беспилотных систем Bird Eye 400 и Searcher Mk II разработки израильского концерна Israel Aerospace Industries. В настоящее время данный контракт завершен, а беспилотные системы, получившие российские наименования соответственно "Застава" и "Форпост", эксплуатируются в войсках.

Проект ДА-42Б УЗГА продолжает развитие линейки продуктов на основе летательных аппаратов компании Diamond Aircraft, с которой российское предприятие сотрудничает с 2013 г. На базе УЗГА был реализован контракт по сборке партии самолетов DA-40 для училищ гражданской авиации России. Сообщалось также, что согласно условиям данного контракта российской стороне должны быть переданы технологии производства композитных самолетов и дизельных авиационных двигателей.

Стоит отметить, что это не первая попытка разработки беспилотного комплекса на базе DA42. Подобная система под названием Dominator уже предлагается израильской компанией Aeronautics Defense Systems.

Со стороны bmpd добавим, что Diamond DA42 является весьма популярной платформой для создания на его базе беспилотных либо опционально пилотируемых летательных аппаратов разведки и наблюдения. Помимо упомянутого БЛА Dominator (Dominator II и Dominator XP) совместной разработки израильской компании Aeronautics Defense Systems и канадской САЕ (известно о поставке различным заказчикам минимум восьми аппаратов, в том числе двух аппаратов в Мексику и об аренде в 2010 году двух турецкой армией), на основе DA42 в последние годы были созданы опционально пилотируемые системы Centaur американской компании Aurora Flight Sciences (построены несколько аппаратов, один из которых поставлен министерству обороны Швейцарии, а другие - нераскрываемым заказчикам, в том числе одной американской силовой структуре) и OPALE совместной разработки Diamond Aircraft и Rheinmetall Defence Electronics (построен один образец, проходивший испытания в структурах НАТО, нынешний статус программы неясен).

bmpd в УЗГА планирует создание БЛА на базе самолета Diamond DA42

bmpd в УЗГА планирует создание БЛА на базе самолета Diamond DA42Как сообщает веб-ресурс www.ato.ru в материале Дениса Федутинова, екатеринбургское АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, входит в ОПК «Обронопром» ГК «Ростех»

планирует создание комплекса с беспилотным летательным аппаратом ДА-42Б на основе самолета DA42 австрийской компании Diamond Aircraft Industries.

планирует создание комплекса с беспилотным летательным аппаратом ДА-42Б на основе самолета DA42 австрийской компании Diamond Aircraft Industries.DA42 — двухдвигательный самолет с размахом крыла 13,56 м. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 1783 кг, при этом масса полезной нагрузки достигает 532 кг. Практический потолок самолета — 5480 м. Подобные машины нередко используются в качестве авиатакси, а также для выполнения аэрофотосъемки.

Прототип беспилотного летательного аппарата Dominator XP совместной разработки израильской компании Aeronautics Defense Systems и канадской компании САЕ на основе легкого самолета Diamond DA42NG (c) Aeronautics Defense Systems

Беспилотный комплекс будет решать задачи топографической аэрофотосъемки местности, патрулирования, воздушной разведки, ретрансляции данных и т. п. Для этого аппарат планируется оснастить оптико-электронной системой наблюдения, цифровой фотокамерой высокого разрешения, а также РЛС с синтезированной апертурой.

Предполагается, что БЛА будет обладать возможностями автоматического взлета и посадки, а также выполнения полета по заранее заданному маршруту. Аппарат, как сообщается, сможет эксплуатироваться с аэродромов различных классов с бетонной взлетно-посадочной полосой.

Компания УЗГА уже имеет опыт работ в области систем БЛА. С 2010 г. компания участвовала в выполнении контракта с Минобороны России по сборке беспилотных систем Bird Eye 400 и Searcher Mk II разработки израильского концерна Israel Aerospace Industries. В настоящее время данный контракт завершен, а беспилотные системы, получившие российские наименования соответственно "Застава" и "Форпост", эксплуатируются в войсках.

Проект ДА-42Б УЗГА продолжает развитие линейки продуктов на основе летательных аппаратов компании Diamond Aircraft, с которой российское предприятие сотрудничает с 2013 г. На базе УЗГА был реализован контракт по сборке партии самолетов DA-40 для училищ гражданской авиации России. Сообщалось также, что согласно условиям данного контракта российской стороне должны быть переданы технологии производства композитных самолетов и дизельных авиационных двигателей.

Стоит отметить, что это не первая попытка разработки беспилотного комплекса на базе DA42. Подобная система под названием Dominator уже предлагается израильской компанией Aeronautics Defense Systems.

Со стороны bmpd добавим, что Diamond DA42 является весьма популярной платформой для создания на его базе беспилотных либо опционально пилотируемых летательных аппаратов разведки и наблюдения. Помимо упомянутого БЛА Dominator (Dominator II и Dominator XP) совместной разработки израильской компании Aeronautics Defense Systems и канадской САЕ (известно о поставке различным заказчикам минимум восьми аппаратов, в том числе двух аппаратов в Мексику и об аренде в 2010 году двух турецкой армией), на основе DA42 в последние годы были созданы опционально пилотируемые системы Centaur американской компании Aurora Flight Sciences (построены несколько аппаратов, один из которых поставлен министерству обороны Швейцарии, а другие - нераскрываемым заказчикам, в том числе одной американской силовой структуре) и OPALE совместной разработки Diamond Aircraft и Rheinmetall Defence Electronics (построен один образец, проходивший испытания в структурах НАТО, нынешний статус программы неясен).

пятница, 28 августа 2015

Оригинал взят у  seleste_rusa в Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Александр Голованов"

seleste_rusa в Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Александр Голованов"

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла Ту-160 "Александр Голованов" в небе над Волгой и Самарой. Самолёт-красавец! Самый мощный в истории военной авиации бомбардировщик оснащён четырьмя двигателями НК-32, разработки и производства наших самарских предприятий - СНТК "Кузнецов" и ОАО "Кузнецов".

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

21 августа 2015 года

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

21 августа 2015 года

Рейтинговое агентство "РИА Рейтинг" подготовило очередной ежегодный рейтинг крупнейших IT-компаний России. Лидерами рейтинга по итогам 2014 года стали компании НКК, "ЛАНИТ" и ГК "Техносерв".

В отличие от прошлых лет, в 2014 году компании российской IT-отрасли в целом демонстрировали динамику, близкую к динамике всей российской экономики. По оценкам экспертов Рейтингового агентства "РИА Рейтинг", входящего в медиагруппу МИА "Россия сегодня", в прошлом году период опережающего роста отрасли окончательно сменился стагнацией.

Источник

В отличие от прошлых лет, в 2014 году компании российской IT-отрасли в целом демонстрировали динамику, близкую к динамике всей российской экономики. По оценкам экспертов Рейтингового агентства "РИА Рейтинг", входящего в медиагруппу МИА "Россия сегодня", в прошлом году период опережающего роста отрасли окончательно сменился стагнацией.

Источник

Оригинал взят у  leonovvaleri в Нивелирная марка треста «Горгеосъемка» Народного Комиссариата Коммунального Хозяйства РСФСР

leonovvaleri в Нивелирная марка треста «Горгеосъемка» Народного Комиссариата Коммунального Хозяйства РСФСР

Фрунзенская набережная дом 44. Отлично сохранившаяся нивелирная марка треста «Горгеосъемка» НККХ РСФСР.

Народный Комиссариат Коммунального Хозяйства РСФСР образован 20 июля 1931 года, а 23 марта 1946 года преобразован в Министерство коммунального хозяйства РСФСР. В 1946 году все наркоматы были преобразованы в министерства. А информацию о тресте «Горгеосъемка» я нашел на сайте ОАО ПИИ «Гипрокоммунстрой». Вот, что они говорят. В 1937 году на базе сектора съемок «Гипрогора» организован трест «Горгеосъемка», а в 1941 году тресты «Горгеосъемка», «Геоконтора», находящиеся в ведомстве МОКХа и «Буртрест» объединены под наименованием «Бургеотрест» Наркомхоза РСФСР.

Следовательно, марку совершенно точно можно датировать 1937-1941 годами. Интересно, что в слове нивеллировка две буквы «Л».

Садовническая улица дом 55.

leonovvaleri в Нивелирная марка треста «Горгеосъемка» Народного Комиссариата Коммунального Хозяйства РСФСР

leonovvaleri в Нивелирная марка треста «Горгеосъемка» Народного Комиссариата Коммунального Хозяйства РСФСР

Фрунзенская набережная дом 44. Отлично сохранившаяся нивелирная марка треста «Горгеосъемка» НККХ РСФСР.

Народный Комиссариат Коммунального Хозяйства РСФСР образован 20 июля 1931 года, а 23 марта 1946 года преобразован в Министерство коммунального хозяйства РСФСР. В 1946 году все наркоматы были преобразованы в министерства. А информацию о тресте «Горгеосъемка» я нашел на сайте ОАО ПИИ «Гипрокоммунстрой». Вот, что они говорят. В 1937 году на базе сектора съемок «Гипрогора» организован трест «Горгеосъемка», а в 1941 году тресты «Горгеосъемка», «Геоконтора», находящиеся в ведомстве МОКХа и «Буртрест» объединены под наименованием «Бургеотрест» Наркомхоза РСФСР.

Следовательно, марку совершенно точно можно датировать 1937-1941 годами. Интересно, что в слове нивеллировка две буквы «Л».

Садовническая улица дом 55.

В 1925 году учреждено Уральское отделение Всесоюзного акционерного общества «Электросельстрой», в состав которого вошли все губернии Уральской области. Создано кооперативное товарищество «Смычка» в Нижнеисетске, сельская коммуна на Шарташе, Егоршинское товарищество «Свет и сила» и многие другие общества.

Источник

Источник

Оригинал взят у  mitrofanova_m в Ледокол "Красин"

mitrofanova_m в Ледокол "Красин"

Зима - время ледоколов. И вот в конце декабря на эксклюзивную экскурсию нас пригласил "Красин" - легендарный ледокол, он же урожденный "Святогор", год рождения - 1916, место рождения - Ньюкасл, Великобритания.

Своих ледокольных функций "Красин" уже не выполняет, конечно, а пришвартован на набережной лейтенанта Шмидта, за Горным Университетом. Принимает экскурсии и относится к Музею Мирового океана в Калининграде (очень меня впечатлил этот музей, когда я в нём была).

20 сентября 2014-го года "Красин" увезли на ремонт в Кронштадский док, в один день вместе с "Авророй" ("чтобы два раза не вставать" и не заполнять док водой ещё раз). В ноябре "Красин" уже вернулся "домой", на своё место, свеженький и обновлённый. А "Аврору" обещают вернуть только в 2016-м году! Вот такой вот "Красин" молодец=)

Историческая справка:

"Красин (до 1927 - Святогор) — арктический ледокол русского и советского флотов, с 1980-х годов — судно-музей, построенный на верфи W. G. Armstrong, Whitworth & Co. Ltd. в городе Ньюкасл-апон-Тайн в Великобритании в 1916—1917 году. В 1927 году был переименован в честь советского политического деятеля Леонида Красина.

На протяжении нескольких десятилетий он был самым мощным арктическим ледоколом в мире".

{C}

3

День был волшебный и солнечный, но чтобы не опоздать на экскурсию, нельзя было останавливаться и снимать (хотя зря торопилась, ещё ждать пришлось остальных, которые всё-таки немного зависли на набережной=) )

4

Экскурсию по ледоколу провёл нам kapral_fred, за что ему огромное спасибо.

kapral_fred, за что ему огромное спасибо.

У корабля действующая команда (а музейному начальству не всегда легко понять, зачем на корабле-музее настоящий экипаж), капитаны, матросы и всё, что полагается.

Началось всё с новой экспозиции, которая посвящена недавнему доковому ремонту.

5

"Возвращение. Ледокол идёт, разгребая "сало" - молодой лёд"

6

Вот такая винторулевая группа ледокола.

А вот здесь на сайте можно посмотреть, как проходил ремонт, как ледокол отправлялся, как возвращался.

Меня, например, удивило, что осушение дока в Кронштадте заняло двое суток!

И все внутренние механизмы у "Красина" работают, в этом мы убедимся чуть позже, когда окажемся в машинном отделении

7

Далее мы спускаемся вниз, в помещения, скрытые от посторонних глаза. Холодильники и запасы провизии должны храниться тут.

8

Удивительно, что Замятин, автор антиутопии «Мы» - морской инженер, работал на судоверфях Глазго, Ньюкасла, Сандерленда. При его участии был построен ряд ледоколов для России, в том числе и ледокол "Святогор"/"Красин".

В своем эссе "О моих женах, о ледоколах и о России" он пишет как раз об этом, эссе можно прочитать тут , а я его немного поцитирую.

9

"Капитан на мостике ругается самыми крепкими русскими словами: оказывается, в боевом азарте мы зарвались, ледокол слишком далеко забрался на лед. Лед попался такой толщины, что выдерживает чудовищную тяжесть, трещит под ледоколом, но не сдается, не ломается. Нужно отступать и, вместо лобовой атаки, обойти ледяные укрепления с фланга. Но отступить не так-то легко: мы застряли, засели на льду. Шесть тысяч лошадей нашей машины, работающей задним ходом, пробуют стащить ледокол со льда назад в воду -- и не могут. Машина бессильна, она не нужна, она остановлена, винт затих. Но какая-то жизнь идет в машинном отделении, там что-то готовится...

Проходит пять, семь, десять минут - и вдруг вы видите, что серая стальная амфибия-ледокол начинает медленно шевелиться на льду, тяжело клонится на один бок, потом - на другой, и еще и еще раз... Если не знать ледокольных секретов -- это кажется чудом. А секрет в том, что борта у ледокола - двойные, между наружным и внутренним бортом - пустое, ничем не заполненное пространство ("бортовые цистерны" , и сейчас огромные центробежные насосы, каких не бывает ни на каком другом корабле, в несколько минут перекачивают тысячи тонн воды с одного борта на другой, чтоб расшевелить, раскачать застрявшую амфибию".

, и сейчас огромные центробежные насосы, каких не бывает ни на каком другом корабле, в несколько минут перекачивают тысячи тонн воды с одного борта на другой, чтоб расшевелить, раскачать застрявшую амфибию".

Е.И. Замятин "О моих женах, о ледоколах и о России"

И правда, у ледокола двойные борта, а между ними находятся танки, которые можно заполнять водой для утяжеления веса.

И вот господин periskop спустился как раз в такой танк:

periskop спустился как раз в такой танк:

10

Возвращаемся обратно наверх, коридоры ледокола:

11

Тут же есть коллекция марок=)

12

Летом 1928 года «Красину» пришлось принять участие в легендарном спасении экипажа дирижабля «Италия» полярного исследователя У. Нобиле. Он планировал достичь на дирижабле Северный полюс, это предприятие закончилось падением «Италии» среди арктических льдов. В спасательной операции принимали участие экспедиции нескольких стран. Первым к потерпевшим крушение подошёл именно наш ледокол «Красин». Приняв на борт экспедицию Нобиле, на обратном пути «Красин» пришёл на помощь немецкому пароходу «Монте-Сервантес» с более чем 1800 пассажирами на борту, который потерпел аварию, столкнувшись с айсбергом.

Этому посвящены некоторые экспозиции.

"Красину" только больше повезло, чем другим ледоколам: из-за Нобиле за работой "Красина" следили миллионы глаз, имя "Красина" обошло весь мир. Другие ледоколы - то же, что "неизвестные солдаты" во время войны".

Е.И. Замятин "О моих женах, о ледоколах и о России"

13

Тут и свои нюансы=)

14

Оля a_ourica с медведем=)

a_ourica с медведем=)

15

Отправляемся в святая святых!

16

Тут начинаются своеобразные машинные красоты, о которых я не много могу сказать. Разве что восхититься масштабами!

17

18

Видите лестницы? Тут просторы как в многоэтажном доме

19

20

Всё работает и шевелится, если запустить механизм

21

22

23

24

25

26

periskop

periskop

27

28

29

"Но случается и так, что сверкающие, бесстрастные, беспощадные ледяные поля обложили ледокол прочной блокадой, нигде никакого слабого места, никакой лазейки не найти. Тогда ледокол начинает работать, так сказать, "подпольным" методом: пускают в ход гребной винт, глубоко, незаметно для глаза запрятанный в носовой части ледокола, сильно и умело направленная струя воды постепенно размывает, разрыхляет, подтачивает лед снизу. И к моменту следующей атаки ледяной враг уже ослабел - как слабеют разложенные агитацией воинские части. Лед не выдерживает натиска, ледокол прорвался, помог на этот раз носовой винт...

Внимательный читатель, вероятно, уже схватился за этот "носовой винт" и пробует остановить зафантазировавшегося автора: где же это видано, чтобы винт у корабля был не в корме, а в носу? Да, ни на одном нормальном корабле вы этого не увидите, но от ледокола всего можно ждать, даже носового винта вдобавок к кормовому.

"Подпольная работа", как известно, всегда дело рискованное. И не менее рискованна работа носового винта на ледоколе: как этот винт ни законспирирован, льдины все-таки часто умеют найти его и обломать крепкие стальные лопасти. Правда, на ледоколе всегда есть водолаз, вот он уже стоит у борта, одетый в свой скафандр и похожий в этом костюме на марсиан Уэллса. Через час он уже кончит свою работу - поставит на винт, вместо сломанной, запасную лопасть, но как поручиться, что еще через час лопасть опять не сломается? Сейчас поэтому предпочитают строить ледоколы без носового винта, тем более что у ледокола всегда остается тот способ, каким пользуются русские бабы, если у них исчерпан весь запас ругани: они поворачиваются к неприятелю задом, подняв свои юбки. Так и ледокол: когда ему приходится трудно, он поворачивается ко льду кормой и размывает лед кормовым винтом, вместо носового".

Е.И. Замятин "О моих женах, о ледоколах и о России"

30

31

Один из главных людей на корабле=)

32

Знаете откуда взялось выражение "держать марку"? Красная отметка - марка, нужно следить, чтобы стрелка не заходила за неё, держать марку

33

34

periskop

periskop

35

И такое, говорят, бывает

36

Штурвал. Вопреки всем стереотипам находится он в замкнутом помещении без окон,без дверей. Смотреть в морскую даль не нужно, вся навигация по приборам

37

Экспозиция об одной из экспедиций содержит такую милую леечку=)

38

Это обычная каюта, все кровати длиной 170см. Длиннее их не делают, чтобы человек цеплялся и упирался в края кровати и не свалился при качке

39

А это кровать в каюте капитана:

40

И личный санузел в каюте капитана:

41

"Красин" - единственный в мире ледокол, совершивший кругосветное плавание.

"И так же ход ледокола непохож на движение приличного европейского корабля. Я даже не уверен, можно ли ледокол назвать кораблем? Корабль, как всем известно, существо морское, он идет только по воде, а ледокол - это амфибия, половину своего пути он делает по суше. По суше?! Да, по суше, потому что лед - конечно, суша".

Е.И. Замятин "О моих женах, о ледоколах и о России"

42

43

Гиросфера (не путать с гидросферой)

44

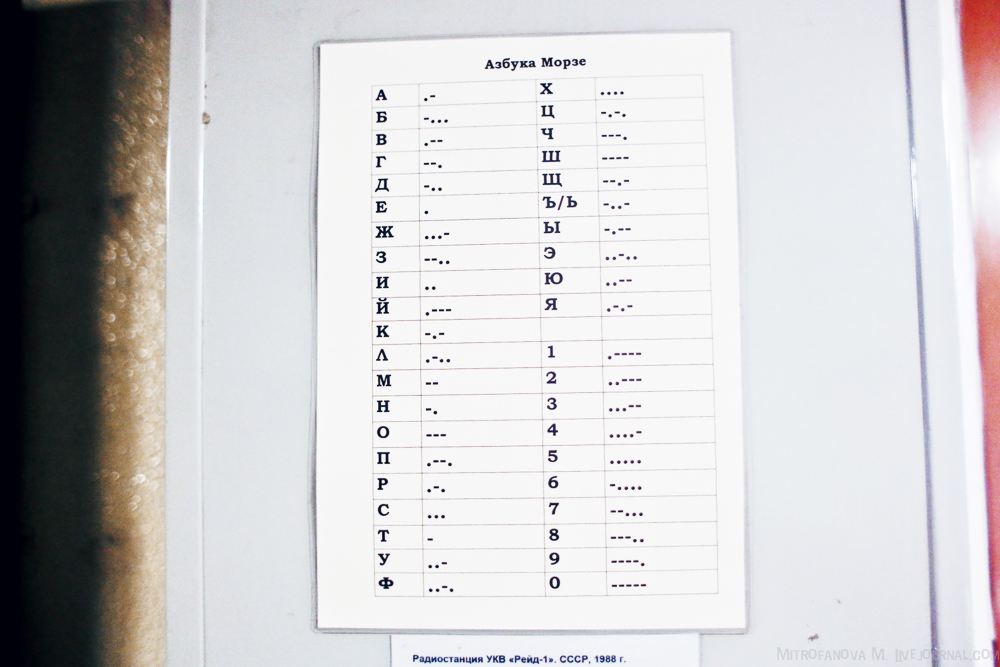

Азбука Морзе:

45

Эта штука называется лисица.

(она же вахтенная доска, траверса)

Лисица использовалась навигаторами как своеобразная записная книжка. Наибольшее распространение этот инструмент получил в Англии и Дании. С помощью неё можно было записывать важнейшие события, произошедшие на корабле – смена курса или заступление на вахту и затем производить различные путевые вычисления.

Представляет собой простую деревянную доску, в которой просверливалось множество отверстий. На доске укреплялось несколько стержней, которые соответствовали различным событиям. Верхняя часть доски, выполненная в виде диска имела 32 сектора, аналогично секторам компаса. Каждый сектор имел по 8 отверстий, расположенных радиально. Набор из 8 стержней закреплялся в центре диска. Каждые 30 минут вахтенный офицер сверял курс по компасу и вставлял стержень в отверстие того сектора, который соответствовал направлению движения корабля. Через 4 часа происходила смена вахты и стержень, установленный 4 часа назад вставлялся в новое отверстие и так далее.

46

47

Выходим на палубу

48

Тут неподалёку торчит подлодка:

49

Нева

50

51

Спасательные шлюпки - как маленькие подлодочки, потому что в условиях сурового полярного климата на обычной лодке далеко не уплывёшь

52

Ещё немного из истории:

3 января 1917 г. состоялся первый выход ледокола в море, а 31 марта этого же года на «Святогоре» был поднят Андреевский флаг, - корабль был зачислен в флотилию Северного Ледовитого океана. Это событие определило историю российского ледоколостроения на многие годы вперёд. Осенью этого же года «Святогор» был направлен в Архангельск, где вскоре был затоплен на Северной Двине ввиду угрозы захвата города англичанами. Они же успешно подняли ледокол и под английским флагом отправили его на базу в Норвегии.

Тут человек, далёкий от моря, сразу представляет, как корабль был полностью затоплен и ушёл на дно. По факту он был, скорее всего, немного притоплен.

53

«Святогор» был выкуплен советским правительством в 1921 году по инициативе советского полпреда Леонида Красина. Его именем и был в 1927 году назван ледокол.

54

Тридцать пять лет «Красин» был самым мощным в мире ледоколом.

С 1952 по 1959 гг. он проходил модернизацию в ГДР на верфи г. Висмара, до 70-х годов работал в Арктике в качестве плавучей электростанции и научно-исследовательского судна.

55

В 2004 году ледокол «Красин» передали Музею Мирового океана, на его борту был организован филиал этого музея в Санкт-Петербурге.

А ледокол с легендарным именем «Красин» продолжает колоть льды океана: к порту Владивосток приписан новый, построенный в Финляндии, ледокол.

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Васильевский остров и Горный:

65

66

67

"Люди, никогда не видевшие работы ледокола, обычно представляют себе, что ледокол режет лед носом, и поэтому, должно быть, нос у него очень острый, арийский. Нет, неверно; нос у него - русский, тяжелый, широкий, такой же, как у тамбовского или воронежского мужика. Этим тяжелым носом ледокол вползает на лед, проламывает его, с грохотом обрушивается вниз, снова влезает вверх и опять - вниз. Льдины бьют в борта, скрежещут, ломаются с пушечным треском. Через лед нужно пробиваться, как через вражеские окопы. Это - война, борьба, бой, к счастью, не человека с человеком, а человека со стихией."

Е.И. Замятин "О моих женах, о ледоколах и о России"

68

69

"Русскому человеку нужны были, должно быть, особенно крепкие ребра и особенно толстая кожа, чтобы не быть раздавленным тяжестью того небывалого груза, который история бросила на его плечи. И особенно крепкие ребра - "шпангоуты", особенно толстая стальная кожа, двойные борта, двойное дно - нужны ледоколу, чтобы выдержать единоборство со льдом, чтобы не быть раздавленным сжавшими его в своих тисках ледяными полями. Но одной пассивной прочности для этого все же еще было бы мало: нужна особая хитрая увертливость, похожая на русскую "смекалку". Как Иванушка-дурачок в русских сказках, ледокол только притворяется неуклюжим, а если вы вытащите его из воды, если вы посмотрите на него в доке -- вы увидите, что очертания его стального тела круглее, женственнее, чем у многих других кораблей. В поперечном разрезе ледокол похож на яйцо - и раздавить его так же невозможно, как яйцо рукой. Он переносит такие удары, он целым и только чуть помятым выходит из таких переделок, какие пустили бы ко дну всякий другой, более избалованный, более красиво одетый, более европейский корабль".

Е.И. Замятин "О моих женах, о ледоколах и о России"

А здесь ещё несколько фото для участников нашей экскурсии, в частности, для alex_anv и

alex_anv и  periskop.

periskop.

Спасибо fotomanya за организацию. И спасибо

fotomanya за организацию. И спасибо  spbblog, конечно=)

spbblog, конечно=)

Музей открыт для посещения: с 11.00 до 18.00, касса работает до 17.00

Начало экскурсий: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Экскурсия в машинное отделение (только от 14 лет и старше):

среда, четверг, пятница в 15.00

суббота и воскресенье в 13.00 и в 15.00

Выходные дни: понедельник-вторник, последняя среда месяца

Адрес: Санкт-Петербург, В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия

Сайт ледокола: http://www.krassin.ru/

mitrofanova_m в Ледокол "Красин"

mitrofanova_m в Ледокол "Красин"«Ледокол — такая же специфическая русская вещь, как и самовар. Ни одна европейская страна не строит для себя таких ледоколов, ни одной европейской стране они не нужны: всюду моря свободны, только в России они закованы льдом беспощадной зимой — и чтобы не быть тогда отрезанным от мира, приходится разбивать эти оковы"

Е.И. Замятин "О моих женах, о ледоколах и о России"

Е.И. Замятин "О моих женах, о ледоколах и о России"

Зима - время ледоколов. И вот в конце декабря на эксклюзивную экскурсию нас пригласил "Красин" - легендарный ледокол, он же урожденный "Святогор", год рождения - 1916, место рождения - Ньюкасл, Великобритания.

Своих ледокольных функций "Красин" уже не выполняет, конечно, а пришвартован на набережной лейтенанта Шмидта, за Горным Университетом. Принимает экскурсии и относится к Музею Мирового океана в Калининграде (очень меня впечатлил этот музей, когда я в нём была).

20 сентября 2014-го года "Красин" увезли на ремонт в Кронштадский док, в один день вместе с "Авророй" ("чтобы два раза не вставать" и не заполнять док водой ещё раз). В ноябре "Красин" уже вернулся "домой", на своё место, свеженький и обновлённый. А "Аврору" обещают вернуть только в 2016-м году! Вот такой вот "Красин" молодец=)

Историческая справка:

"Красин (до 1927 - Святогор) — арктический ледокол русского и советского флотов, с 1980-х годов — судно-музей, построенный на верфи W. G. Armstrong, Whitworth & Co. Ltd. в городе Ньюкасл-апон-Тайн в Великобритании в 1916—1917 году. В 1927 году был переименован в честь советского политического деятеля Леонида Красина.

На протяжении нескольких десятилетий он был самым мощным арктическим ледоколом в мире".

{C}

3

День был волшебный и солнечный, но чтобы не опоздать на экскурсию, нельзя было останавливаться и снимать (хотя зря торопилась, ещё ждать пришлось остальных, которые всё-таки немного зависли на набережной=) )

4

Экскурсию по ледоколу провёл нам

kapral_fred, за что ему огромное спасибо.

kapral_fred, за что ему огромное спасибо.У корабля действующая команда (а музейному начальству не всегда легко понять, зачем на корабле-музее настоящий экипаж), капитаны, матросы и всё, что полагается.

Началось всё с новой экспозиции, которая посвящена недавнему доковому ремонту.

5

"Возвращение. Ледокол идёт, разгребая "сало" - молодой лёд"

6

Вот такая винторулевая группа ледокола.

А вот здесь на сайте можно посмотреть, как проходил ремонт, как ледокол отправлялся, как возвращался.

Меня, например, удивило, что осушение дока в Кронштадте заняло двое суток!

И все внутренние механизмы у "Красина" работают, в этом мы убедимся чуть позже, когда окажемся в машинном отделении

7

Далее мы спускаемся вниз, в помещения, скрытые от посторонних глаза. Холодильники и запасы провизии должны храниться тут.

8

Удивительно, что Замятин, автор антиутопии «Мы» - морской инженер, работал на судоверфях Глазго, Ньюкасла, Сандерленда. При его участии был построен ряд ледоколов для России, в том числе и ледокол "Святогор"/"Красин".

В своем эссе "О моих женах, о ледоколах и о России" он пишет как раз об этом, эссе можно прочитать тут , а я его немного поцитирую.

9

"Капитан на мостике ругается самыми крепкими русскими словами: оказывается, в боевом азарте мы зарвались, ледокол слишком далеко забрался на лед. Лед попался такой толщины, что выдерживает чудовищную тяжесть, трещит под ледоколом, но не сдается, не ломается. Нужно отступать и, вместо лобовой атаки, обойти ледяные укрепления с фланга. Но отступить не так-то легко: мы застряли, засели на льду. Шесть тысяч лошадей нашей машины, работающей задним ходом, пробуют стащить ледокол со льда назад в воду -- и не могут. Машина бессильна, она не нужна, она остановлена, винт затих. Но какая-то жизнь идет в машинном отделении, там что-то готовится...

Проходит пять, семь, десять минут - и вдруг вы видите, что серая стальная амфибия-ледокол начинает медленно шевелиться на льду, тяжело клонится на один бок, потом - на другой, и еще и еще раз... Если не знать ледокольных секретов -- это кажется чудом. А секрет в том, что борта у ледокола - двойные, между наружным и внутренним бортом - пустое, ничем не заполненное пространство ("бортовые цистерны"

, и сейчас огромные центробежные насосы, каких не бывает ни на каком другом корабле, в несколько минут перекачивают тысячи тонн воды с одного борта на другой, чтоб расшевелить, раскачать застрявшую амфибию".

, и сейчас огромные центробежные насосы, каких не бывает ни на каком другом корабле, в несколько минут перекачивают тысячи тонн воды с одного борта на другой, чтоб расшевелить, раскачать застрявшую амфибию". Е.И. Замятин "О моих женах, о ледоколах и о России"

И правда, у ледокола двойные борта, а между ними находятся танки, которые можно заполнять водой для утяжеления веса.

И вот господин

10

Возвращаемся обратно наверх, коридоры ледокола:

11

Тут же есть коллекция марок=)

12

Летом 1928 года «Красину» пришлось принять участие в легендарном спасении экипажа дирижабля «Италия» полярного исследователя У. Нобиле. Он планировал достичь на дирижабле Северный полюс, это предприятие закончилось падением «Италии» среди арктических льдов. В спасательной операции принимали участие экспедиции нескольких стран. Первым к потерпевшим крушение подошёл именно наш ледокол «Красин». Приняв на борт экспедицию Нобиле, на обратном пути «Красин» пришёл на помощь немецкому пароходу «Монте-Сервантес» с более чем 1800 пассажирами на борту, который потерпел аварию, столкнувшись с айсбергом.

Этому посвящены некоторые экспозиции.

"Красину" только больше повезло, чем другим ледоколам: из-за Нобиле за работой "Красина" следили миллионы глаз, имя "Красина" обошло весь мир. Другие ледоколы - то же, что "неизвестные солдаты" во время войны".

Е.И. Замятин "О моих женах, о ледоколах и о России"

13

Тут и свои нюансы=)

14

Оля

a_ourica с медведем=)

a_ourica с медведем=)

15

Отправляемся в святая святых!

16

Тут начинаются своеобразные машинные красоты, о которых я не много могу сказать. Разве что восхититься масштабами!

17

18

Видите лестницы? Тут просторы как в многоэтажном доме

19

20

Всё работает и шевелится, если запустить механизм

21

22

23

24

25

26

27

28

29

"Но случается и так, что сверкающие, бесстрастные, беспощадные ледяные поля обложили ледокол прочной блокадой, нигде никакого слабого места, никакой лазейки не найти. Тогда ледокол начинает работать, так сказать, "подпольным" методом: пускают в ход гребной винт, глубоко, незаметно для глаза запрятанный в носовой части ледокола, сильно и умело направленная струя воды постепенно размывает, разрыхляет, подтачивает лед снизу. И к моменту следующей атаки ледяной враг уже ослабел - как слабеют разложенные агитацией воинские части. Лед не выдерживает натиска, ледокол прорвался, помог на этот раз носовой винт...

Внимательный читатель, вероятно, уже схватился за этот "носовой винт" и пробует остановить зафантазировавшегося автора: где же это видано, чтобы винт у корабля был не в корме, а в носу? Да, ни на одном нормальном корабле вы этого не увидите, но от ледокола всего можно ждать, даже носового винта вдобавок к кормовому.

"Подпольная работа", как известно, всегда дело рискованное. И не менее рискованна работа носового винта на ледоколе: как этот винт ни законспирирован, льдины все-таки часто умеют найти его и обломать крепкие стальные лопасти. Правда, на ледоколе всегда есть водолаз, вот он уже стоит у борта, одетый в свой скафандр и похожий в этом костюме на марсиан Уэллса. Через час он уже кончит свою работу - поставит на винт, вместо сломанной, запасную лопасть, но как поручиться, что еще через час лопасть опять не сломается? Сейчас поэтому предпочитают строить ледоколы без носового винта, тем более что у ледокола всегда остается тот способ, каким пользуются русские бабы, если у них исчерпан весь запас ругани: они поворачиваются к неприятелю задом, подняв свои юбки. Так и ледокол: когда ему приходится трудно, он поворачивается ко льду кормой и размывает лед кормовым винтом, вместо носового".

Е.И. Замятин "О моих женах, о ледоколах и о России"

30

31

Один из главных людей на корабле=)

32

Знаете откуда взялось выражение "держать марку"? Красная отметка - марка, нужно следить, чтобы стрелка не заходила за неё, держать марку

33

34

35

И такое, говорят, бывает

36

Штурвал. Вопреки всем стереотипам находится он в замкнутом помещении без окон,

37

Экспозиция об одной из экспедиций содержит такую милую леечку=)

38

Это обычная каюта, все кровати длиной 170см. Длиннее их не делают, чтобы человек цеплялся и упирался в края кровати и не свалился при качке

39

А это кровать в каюте капитана:

40

И личный санузел в каюте капитана:

41

"Красин" - единственный в мире ледокол, совершивший кругосветное плавание.

"И так же ход ледокола непохож на движение приличного европейского корабля. Я даже не уверен, можно ли ледокол назвать кораблем? Корабль, как всем известно, существо морское, он идет только по воде, а ледокол - это амфибия, половину своего пути он делает по суше. По суше?! Да, по суше, потому что лед - конечно, суша".

Е.И. Замятин "О моих женах, о ледоколах и о России"

42

43

Гиросфера (не путать с гидросферой)

44

Азбука Морзе:

45

Эта штука называется лисица.

(она же вахтенная доска, траверса)

Лисица использовалась навигаторами как своеобразная записная книжка. Наибольшее распространение этот инструмент получил в Англии и Дании. С помощью неё можно было записывать важнейшие события, произошедшие на корабле – смена курса или заступление на вахту и затем производить различные путевые вычисления.

Представляет собой простую деревянную доску, в которой просверливалось множество отверстий. На доске укреплялось несколько стержней, которые соответствовали различным событиям. Верхняя часть доски, выполненная в виде диска имела 32 сектора, аналогично секторам компаса. Каждый сектор имел по 8 отверстий, расположенных радиально. Набор из 8 стержней закреплялся в центре диска. Каждые 30 минут вахтенный офицер сверял курс по компасу и вставлял стержень в отверстие того сектора, который соответствовал направлению движения корабля. Через 4 часа происходила смена вахты и стержень, установленный 4 часа назад вставлялся в новое отверстие и так далее.

46

47

Выходим на палубу

48

Тут неподалёку торчит подлодка:

49

Нева

50

51

Спасательные шлюпки - как маленькие подлодочки, потому что в условиях сурового полярного климата на обычной лодке далеко не уплывёшь

52

Ещё немного из истории:

3 января 1917 г. состоялся первый выход ледокола в море, а 31 марта этого же года на «Святогоре» был поднят Андреевский флаг, - корабль был зачислен в флотилию Северного Ледовитого океана. Это событие определило историю российского ледоколостроения на многие годы вперёд. Осенью этого же года «Святогор» был направлен в Архангельск, где вскоре был затоплен на Северной Двине ввиду угрозы захвата города англичанами. Они же успешно подняли ледокол и под английским флагом отправили его на базу в Норвегии.

Тут человек, далёкий от моря, сразу представляет, как корабль был полностью затоплен и ушёл на дно. По факту он был, скорее всего, немного притоплен.

53

«Святогор» был выкуплен советским правительством в 1921 году по инициативе советского полпреда Леонида Красина. Его именем и был в 1927 году назван ледокол.

54

Тридцать пять лет «Красин» был самым мощным в мире ледоколом.

С 1952 по 1959 гг. он проходил модернизацию в ГДР на верфи г. Висмара, до 70-х годов работал в Арктике в качестве плавучей электростанции и научно-исследовательского судна.

55

В 2004 году ледокол «Красин» передали Музею Мирового океана, на его борту был организован филиал этого музея в Санкт-Петербурге.

А ледокол с легендарным именем «Красин» продолжает колоть льды океана: к порту Владивосток приписан новый, построенный в Финляндии, ледокол.

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Васильевский остров и Горный:

65

66

67

"Люди, никогда не видевшие работы ледокола, обычно представляют себе, что ледокол режет лед носом, и поэтому, должно быть, нос у него очень острый, арийский. Нет, неверно; нос у него - русский, тяжелый, широкий, такой же, как у тамбовского или воронежского мужика. Этим тяжелым носом ледокол вползает на лед, проламывает его, с грохотом обрушивается вниз, снова влезает вверх и опять - вниз. Льдины бьют в борта, скрежещут, ломаются с пушечным треском. Через лед нужно пробиваться, как через вражеские окопы. Это - война, борьба, бой, к счастью, не человека с человеком, а человека со стихией."

Е.И. Замятин "О моих женах, о ледоколах и о России"

68

69

"Русскому человеку нужны были, должно быть, особенно крепкие ребра и особенно толстая кожа, чтобы не быть раздавленным тяжестью того небывалого груза, который история бросила на его плечи. И особенно крепкие ребра - "шпангоуты", особенно толстая стальная кожа, двойные борта, двойное дно - нужны ледоколу, чтобы выдержать единоборство со льдом, чтобы не быть раздавленным сжавшими его в своих тисках ледяными полями. Но одной пассивной прочности для этого все же еще было бы мало: нужна особая хитрая увертливость, похожая на русскую "смекалку". Как Иванушка-дурачок в русских сказках, ледокол только притворяется неуклюжим, а если вы вытащите его из воды, если вы посмотрите на него в доке -- вы увидите, что очертания его стального тела круглее, женственнее, чем у многих других кораблей. В поперечном разрезе ледокол похож на яйцо - и раздавить его так же невозможно, как яйцо рукой. Он переносит такие удары, он целым и только чуть помятым выходит из таких переделок, какие пустили бы ко дну всякий другой, более избалованный, более красиво одетый, более европейский корабль".

Е.И. Замятин "О моих женах, о ледоколах и о России"

А здесь ещё несколько фото для участников нашей экскурсии, в частности, для

alex_anv и

alex_anv и Спасибо

spbblog, конечно=)

spbblog, конечно=)Музей открыт для посещения: с 11.00 до 18.00, касса работает до 17.00

Начало экскурсий: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Экскурсия в машинное отделение (только от 14 лет и старше):

среда, четверг, пятница в 15.00

суббота и воскресенье в 13.00 и в 15.00

Выходные дни: понедельник-вторник, последняя среда месяца

Адрес: Санкт-Петербург, В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия

Сайт ледокола: http://www.krassin.ru/

Оригинал взят у  e_strannik в Силовые машины - Toshiba

e_strannik в Силовые машины - Toshiba

Все из нас держали в руках бытовые трансформаторы. Они могут быть как маленькими, например, в зарядках для телефонов, так и побольше для более мощных потребителей. В моем советском детстве все мальчишки разматывали из них проволоку и кидались Ш-образными трансформаторными пластинами, поэтому устройство трансформатора знакомо практически всем. Я же сегодня хочу вам показать как устроены гигантские трансформаторы, которые используются на больших подстанциях и распрделительных устройствах электростанций.

На распредилительных устройства российских электростанций остались трансформаторы построенные в 50-60 годы прошлого века. Их срок службы подходит к концу и поэтому возникла необходимость строительства нового современного завода по их производству. Создание совместного предприятия по производству электротехнического оборудования в России в партнерстве с компанией Toshiba – было одним из основных стратегических проектов ОАО "Силовые машины".

На распредилительных устройства российских электростанций остались трансформаторы построенные в 50-60 годы прошлого века. Их срок службы подходит к концу и поэтому возникла необходимость строительства нового современного завода по их производству. Создание совместного предприятия по производству электротехнического оборудования в России в партнерстве с компанией Toshiba – было одним из основных стратегических проектов ОАО "Силовые машины".

Реализация проекта началась в сентябре 2011 года с подписания между компаниями соглашения о создании совместного предприятия и строительстве на территории России завода по производству и поставке силовых трансформаторов. Доля ОАО "Силовые машины" в СП составила 50,01%, доля корпорации Toshiba – 49,99%.

Завод построен в рекордно короткие сроки и уже в конце 2013 года введен в эксплуатацию.

Объем инвестиций в строительство завода составил порядка 5,5 млрд рублей.

В номенклатурную линейку предприятия входят силовые трансформаторы классом напряжения от 110 до 750 кВ мощностью от 25 до 630 МВА, в том числе в трехфазном исполнении и массой одного изделия до 400 тонн включительно.

2. Приятно, когда экскурсия на производство начинается со столовой. Она уже закрылась, но нас ждали и покормили.

3. А теперь вперед. Я не специалист в производстве трансформаторного оборудования, поэтому если допустил каки либо неточности, пишите, исправлю!

Заготовочный цех. Здесь лежат рулоны трансформаторной стали. Трансформаторная сталь как российского, так и импортного производства.

4. Тут же проходит и контроль качества. На отбраковку приклеиваются красные ярлыки с указанием дефекта, рулоны с зелеными ярлыками идут в работу.

5. Станок для размотки рулонов.

6. Сборочный цех корпусов трансформаторов.

7. Сварка - самый фотогеничный процесс любого производства.

8. Станки поражают своими размерами.

9.

10.

11. Вот так все начинается.

12. А так заканчивается. После полной сборки идет шлифовка корпуса, грунтовка, покраска. Остается только вставить все внутренности.

13. Чтобы попасть в другой цех, где собирают сердечники трансформаторов, с нас в прямом смысле "сдувают все пылинки" в специальной камере.

14. Резка пластин для транформаторов.

15. Уже порезанные и набранные транформаторные пластины.

16. Тут же режут фанерные и картонные изоляторы.

17.Подготовка сердечников трансформатора.

18.

19. Намотка медных жил.

20. Контроль качества на каждом этапе.

21. На рабочих местах стоит компьютер, где можно посмотреть чертеж, спецификацию, план работ и другую информацию.

22. В стране борются с табакокурением, но не все могут бросить курить сразу. На производстве с пониженным содержанием пыли вот такие кабинки, с мощной вытяжкой - очень правильное решение. Виталику понравилось. Куришь и смотришь на происходящее. Андрей делая снимки даче не чувствовал запаха дыма.

23. На заключительном этапе проходит полное испытание готового трансформатора. На фото установка по имитации грозового разряда. Похоже на что-то связанное с космосом. Правда?

Основной заказчик оборудования – ОАО "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы". Потенциальными потребителями продукции предприятия также являются энергетические объекты холдинга МРСК, ОГК, ТГК, "РусГидро", Росатома, а также энергохозяйства стран СНГ и Прибалтики.

Спасибо компании ПАО "РусГидро" и пресс-службе ООО "Силовые машины" за возможность познакомиться с производством гигантских изделий на гигантском оборудовании!

В номенклатурную линейку предприятия входят силовые трансформаторы классом напряжения от 110 до 750 кВ мощностью от 25 до 630 МВА, в том числе в трехфазном исполнении и массой одного изделия до 400 тонн включительно.

2. Приятно, когда экскурсия на производство начинается со столовой. Она уже закрылась, но нас ждали и покормили.

3. А теперь вперед. Я не специалист в производстве трансформаторного оборудования, поэтому если допустил каки либо неточности, пишите, исправлю!

Заготовочный цех. Здесь лежат рулоны трансформаторной стали. Трансформаторная сталь как российского, так и импортного производства.

4. Тут же проходит и контроль качества. На отбраковку приклеиваются красные ярлыки с указанием дефекта, рулоны с зелеными ярлыками идут в работу.

5. Станок для размотки рулонов.

6. Сборочный цех корпусов трансформаторов.

7. Сварка - самый фотогеничный процесс любого производства.

8. Станки поражают своими размерами.

9.

10.

11. Вот так все начинается.

12. А так заканчивается. После полной сборки идет шлифовка корпуса, грунтовка, покраска. Остается только вставить все внутренности.

13. Чтобы попасть в другой цех, где собирают сердечники трансформаторов, с нас в прямом смысле "сдувают все пылинки" в специальной камере.

14. Резка пластин для транформаторов.

15. Уже порезанные и набранные транформаторные пластины.

16. Тут же режут фанерные и картонные изоляторы.

17.Подготовка сердечников трансформатора.

18.

19. Намотка медных жил.

20. Контроль качества на каждом этапе.

21. На рабочих местах стоит компьютер, где можно посмотреть чертеж, спецификацию, план работ и другую информацию.

22. В стране борются с табакокурением, но не все могут бросить курить сразу. На производстве с пониженным содержанием пыли вот такие кабинки, с мощной вытяжкой - очень правильное решение. Виталику понравилось. Куришь и смотришь на происходящее. Андрей делая снимки даче не чувствовал запаха дыма.

23. На заключительном этапе проходит полное испытание готового трансформатора. На фото установка по имитации грозового разряда. Похоже на что-то связанное с космосом. Правда?

Основной заказчик оборудования – ОАО "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы". Потенциальными потребителями продукции предприятия также являются энергетические объекты холдинга МРСК, ОГК, ТГК, "РусГидро", Росатома, а также энергохозяйства стран СНГ и Прибалтики.

Спасибо компании ПАО "РусГидро" и пресс-службе ООО "Силовые машины" за возможность познакомиться с производством гигантских изделий на гигантском оборудовании!

Оригинал взят у  saidpvo в МАКС-2015. ЗУ-23/30М1-3

saidpvo в МАКС-2015. ЗУ-23/30М1-3

saidpvo в МАКС-2015. ЗУ-23/30М1-3

saidpvo в МАКС-2015. ЗУ-23/30М1-3Подольский электромеханический завод представил на МАКС-2015 модернизированную ЗУ-23/30М1-3.

1. Зенитная ракетно-пушечная установка ЗУ-23/30М1-3 предназначена для защиты стационарных и малоподвижных объектов от ударов самолётов тактической и штурмовой авиации, вертолётов, крылатых ракет, некоторых типов дистанционно пилотируемых летательных аппаратов ракетно-пушечным вооружением, а также для поражения легкобронированных наземных и надводных целей, скопления живой силы противника пушечным вооружением в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.

2. В ходе модернизации ЗУ-23 до уровня ЗУ-23/30М1-3 дополнительно к имуществу, применяемому в ЗУ-23/30М1-4, на ЗУ устанавливаются:

3. В качестве ракет могут использоваться ракеты ПЗРК «Игла» и «Игла-С».

4. ОАО «ПЭМЗ спецмаш» разработан универсальный комплект (ЗУ-23КУ) оборудования для размещения ЗУ-23 и модернизированных ЗУ-23/30М1-4 и ЗУ-23/3-М1-3 в кузовах автомобилей типов УРАЛ и КАМАЗ. Использование ЗУ-23КУ обеспечивает кучность боя ЗУ, приближённую к условиям стрельбы ЗУ с грунта.

5. Зенитная установка ЗУ-23/30М1-4 предназначена для защиты малоподвижных и стационарных объектов от ударов тактических истребителей, штурмовой авиации, вертолётов и некоторых типов беспилотных летательных аппаратов, действующих на малых и предельно малых высотах, поражения целей сбрасываемых на парашютах, наземных (надводных) легко бронированных целей и скопления живой силы противника в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.

6. В ходе модернизации на ЗУ-23 устанавливаются:

7. Модернизация обеспечивает:

8. Основные тактико-технические характеристики зенитной установки приведены на сайте производителя

9.

10. Все надписи были выполнены на испанском языке.

11. кроме этого пульта)

12.

13.

Информация взята с сайта ПЭМЗ http://www.pemz-podolsk.ru/index.php/produktsiya/zu-23-30m1

1. Зенитная ракетно-пушечная установка ЗУ-23/30М1-3 предназначена для защиты стационарных и малоподвижных объектов от ударов самолётов тактической и штурмовой авиации, вертолётов, крылатых ракет, некоторых типов дистанционно пилотируемых летательных аппаратов ракетно-пушечным вооружением, а также для поражения легкобронированных наземных и надводных целей, скопления живой силы противника пушечным вооружением в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.

2. В ходе модернизации ЗУ-23 до уровня ЗУ-23/30М1-3 дополнительно к имуществу, применяемому в ЗУ-23/30М1-4, на ЗУ устанавливаются:

- пусковой модуль для пуска ракет ПЗРК;

- пульт управления пуском ракет.

3. В качестве ракет могут использоваться ракеты ПЗРК «Игла» и «Игла-С».

За счёт использования ракет зона поражения ЗУ-23/30М1-3 по сравнению с ЗУ-23/30М1-4 увеличивается до 6000 м по дальности и до 3500 м по высоте, а скорость поражаемых целей вырастает до 400 м/сек.

4. ОАО «ПЭМЗ спецмаш» разработан универсальный комплект (ЗУ-23КУ) оборудования для размещения ЗУ-23 и модернизированных ЗУ-23/30М1-4 и ЗУ-23/3-М1-3 в кузовах автомобилей типов УРАЛ и КАМАЗ. Использование ЗУ-23КУ обеспечивает кучность боя ЗУ, приближённую к условиям стрельбы ЗУ с грунта.

5. Зенитная установка ЗУ-23/30М1-4 предназначена для защиты малоподвижных и стационарных объектов от ударов тактических истребителей, штурмовой авиации, вертолётов и некоторых типов беспилотных летательных аппаратов, действующих на малых и предельно малых высотах, поражения целей сбрасываемых на парашютах, наземных (надводных) легко бронированных целей и скопления живой силы противника в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.

6. В ходе модернизации на ЗУ-23 устанавливаются:

- силовые электрические приводы горизонтального и вертикального наведения вооружения;

- пульт наведения оператора;

- пульт управления и индикации;

- оптико-электронный блок;

- видеосмотровое устройство;

- цифровая вычислительная система;

- система электропитания.

7. Модернизация обеспечивает:

- автоматизацию процессов поиска, обнаружения, сопровождения цели и принятия решения на открытия огня;

- увеличение на порядок эффективности зенитной установки;

- всепогодность эффективного боевого применения;

- увеличение скорости наведения вооружения.

8. Основные тактико-технические характеристики зенитной установки приведены на сайте производителя

9.

10. Все надписи были выполнены на испанском языке.

11. кроме этого пульта)

12.

13.

Информация взята с сайта ПЭМЗ http://www.pemz-podolsk.ru/index.php/produktsiya/zu-23-30m1

Оригинал взят у  russos в МАКС — 1993

russos в МАКС — 1993

russos в МАКС — 1993

russos в МАКС — 1993Пока вы все делаете одинаковые фоточки на текущем МАКСе... С моей точки зрения, смотреть там абсолютно нечего. Ну разве что А350 и Суперджет Мексиканцев. Кажется впервые мексиканская авиакомпания прилетела в нашу страну... Но и потом, это уже все видели, так что... Спрашивается тогда, чего смотреть на то, что и так видели?

Я лучше вам покажу настоящий эксклюзив 20-летней давности от Владимира Кузнецова. Он снимал не только строительство метро, но и первый МАКС. Давайте окунемся с головой в далекий 1993 года... наверно, некоторые из моих читателей только тогда как раз родились.

Московский авиасалон ведет отсчет с выставки «МосАэроШоу-92», прошедшей в Жуковском летом 1992 года. МАКСом он стал называться с 1993 года. Особенностью МАКС-93 стал географический разброс: часть экспозиций разместили в Москве, в комплексе на Красной Пресне. С 1995 года салон проходит только в Жуковском.

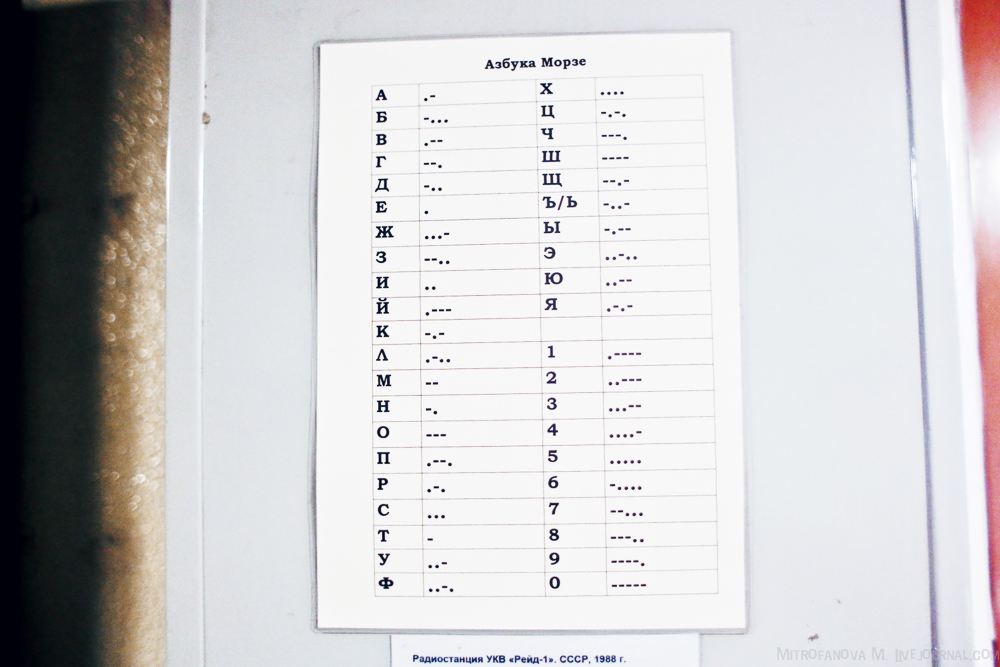

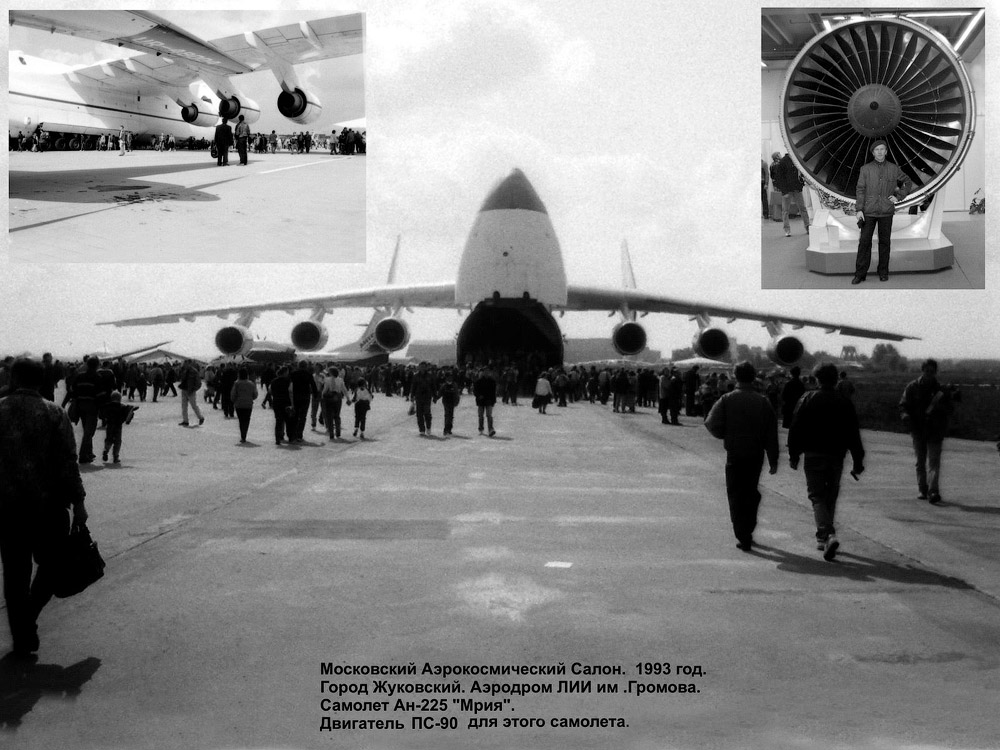

1. Ан-225 «Мрия».

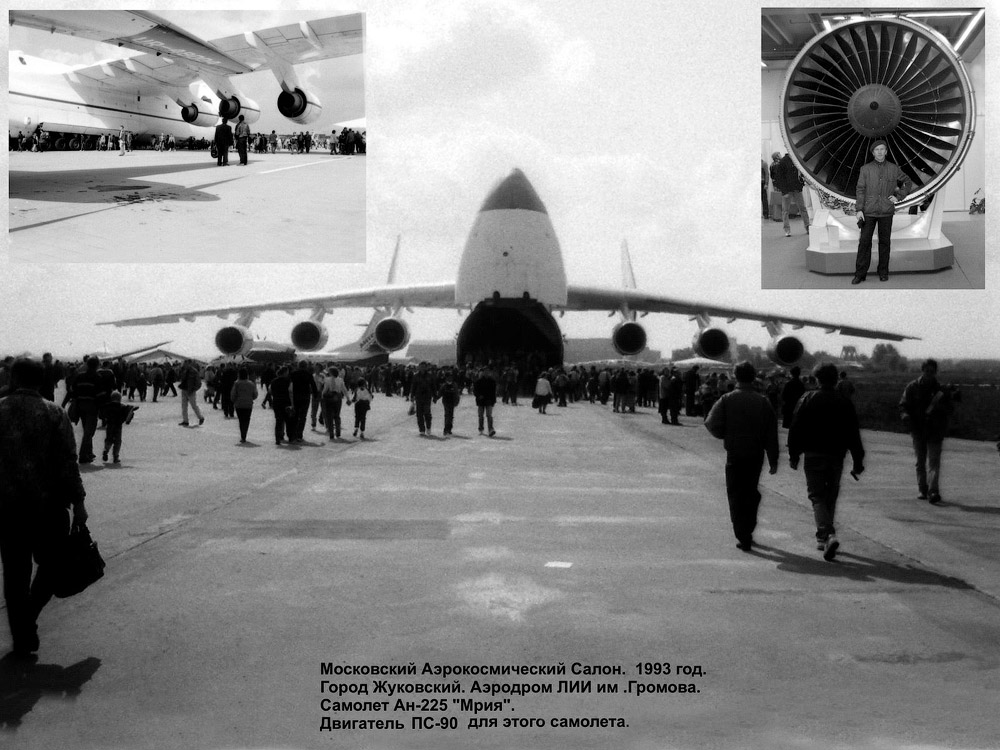

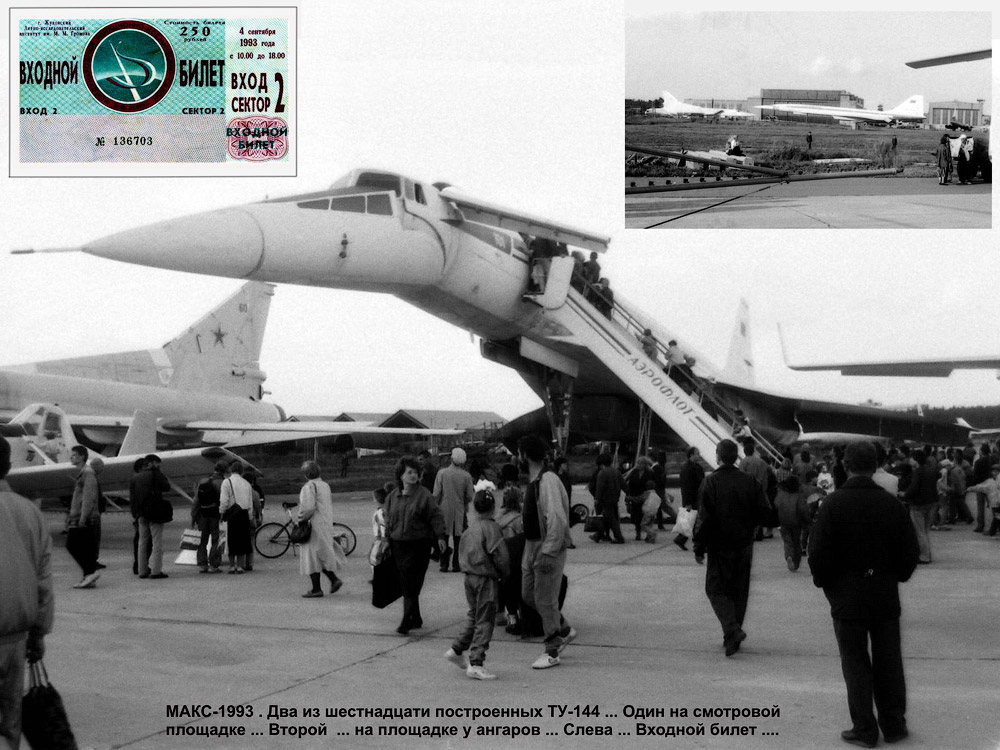

2. Ту-144. Наверху входной билет(стоимостью 250 рублей) и фотография Ту-22М3 и Ту-144 около ангаров.

3. Мрия конечно завораживает.

4. Шесть двигателей Д18Т. Что интересно этот двигатель был сделан на основе Д-36, который эксплуатируется на Як-42.

5. Кто опознает? По центру что-то турбовинтовое...

6. Слева направо: Ту-142, Ту-22М3, Ту-144 и Ту-204. Как пишет Владимир: «Еще нет ни каких специальных ограждений... Все что стоит на площадке вполне доступно... можно и потрогать... Но кое-где народ на самолетах просто «висел» и фотографировать было сложно из-за этого уже и то время...»

7. Какие-то самолеты в полях.

8. Если я не путаю, то это вид в сторону леса. Справа должен быть шар РСБН. Тогда среди той кучи самолетов может быть Ту-104А.

9. Один из четырех построенных Як-141.

10. Миг-29М и его ракетное вооружение.

11. Ка-32А.

12. Ту-22М3 и Ту-144 (скорее всего это ЛЛ)

13. Ка-50.

14. Ми-26ТМ — «летающий кран». На фотографии можно снизу заменить кабину оператора крана.

15. Ту-204-120 — является модификацией Ту-204-100/200, оснащенной западной авионикой и английскими двигателями Rolls-Royce RB211-535E4, которая была создана с целью расширения потребительских свойств самолёта. Первый полёт данного самолёта состоялся 14 августа 1992. Первым заказчиком данного типа, а также его грузового варианта Ту-204-120С стала египетская авиакомпания Cairo Aviation. Поставки в Египет начались в 1998, всего было поставлено 5 самолётов.

16. Ту-144 как всегда прекрасен.

17. Морская модификация Ту-95 — Ту-142.

18. Ту-160. Еще без имени. Интересно, как он сейчас называется?

19. ВМ-Т «Атлант».

20. БТС-002 ОК-ГЛИ, Изделие 0.02, БТС-02 (Большой транспортный самолёт второй, Орбитальный корабль для горизонтальных лётных испытаний) — полноразмерный самолёт-аналог космического корабля «Буран», предназначенный для наземных испытаний и отработки в атмосфере схем захода на посадку и саму посадку, включая автоматические режимы. При полном соответствии органов аэродинамического управления, массовых и других характеристик с ОК «Буран», имел различия в аэродинамической компоновке: на нём устанавливались четыре ТРД АЛ-31 ОКБ им. А. М. Люльки, ПВД и удлинённая передняя стойка шасси для обеспечения заданного стояночного угла. БТС-002 был построен в 1984 году под руководством Г. Е. Лозино-Лозинского. Выполнил 24 испытательных полёта между 1985—1988 годами с общим налётом около 8 часов. В настоящее время находится Музее техники города Шпайер в качестве выставочного экспоната.

21. Летающая лаборатория Ил-76 с двигателем Д-27 который в последствии был использован на Ан-70.

22. А-50 — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

23. Бе-12П — противопожарная модификация.

24. Владимир Кузнецов на фоне Ил-96М.

Ил-96М — это первый российский самолёт, разработанный в сотрудничестве с западными компаниями. Был изготовлен только один, опытный образец. В марте 1993 года фюзеляж опытного Ил-96-300 был удлинён, двигатели ПС-90 заменены на Pratt&Whitney PW2337 (впервые в истории российской авиации на самолёте были установлены американские двигатели) тягой 17 030 кгс, установлена западная авионика. Самолёт совершил первый полёт 6 апреля 1993 года. В 1997 году Ил-96М был сертифицирован в США. Неоднократно демонстрировался на всевозможных авиасалонах, на МАКС-2003 демонстрировался под обозначением Ил-96-400 с двигателями НК-86.[25] В мае 2009 года разрезан.

По всем основным показателям Ил-96М стал «рекордсменом» среди советских пассажирских самолётов: он способен брать на борт до 435 пассажиров, максимальная коммерческая нагрузка — 58 тонн, максимальная взлётная масса — 270 тонн, практическая дальность полёта — 12800 км.

22 года прошло с первого МАКСа...

Я лучше вам покажу настоящий эксклюзив 20-летней давности от Владимира Кузнецова. Он снимал не только строительство метро, но и первый МАКС. Давайте окунемся с головой в далекий 1993 года... наверно, некоторые из моих читателей только тогда как раз родились.

Московский авиасалон ведет отсчет с выставки «МосАэроШоу-92», прошедшей в Жуковском летом 1992 года. МАКСом он стал называться с 1993 года. Особенностью МАКС-93 стал географический разброс: часть экспозиций разместили в Москве, в комплексе на Красной Пресне. С 1995 года салон проходит только в Жуковском.

1. Ан-225 «Мрия».

2. Ту-144. Наверху входной билет(стоимостью 250 рублей) и фотография Ту-22М3 и Ту-144 около ангаров.

3. Мрия конечно завораживает.

4. Шесть двигателей Д18Т. Что интересно этот двигатель был сделан на основе Д-36, который эксплуатируется на Як-42.

5. Кто опознает? По центру что-то турбовинтовое...

6. Слева направо: Ту-142, Ту-22М3, Ту-144 и Ту-204. Как пишет Владимир: «Еще нет ни каких специальных ограждений... Все что стоит на площадке вполне доступно... можно и потрогать... Но кое-где народ на самолетах просто «висел» и фотографировать было сложно из-за этого уже и то время...»

7. Какие-то самолеты в полях.

8. Если я не путаю, то это вид в сторону леса. Справа должен быть шар РСБН. Тогда среди той кучи самолетов может быть Ту-104А.

9. Один из четырех построенных Як-141.

10. Миг-29М и его ракетное вооружение.

11. Ка-32А.

12. Ту-22М3 и Ту-144 (скорее всего это ЛЛ)

13. Ка-50.

14. Ми-26ТМ — «летающий кран». На фотографии можно снизу заменить кабину оператора крана.

15. Ту-204-120 — является модификацией Ту-204-100/200, оснащенной западной авионикой и английскими двигателями Rolls-Royce RB211-535E4, которая была создана с целью расширения потребительских свойств самолёта. Первый полёт данного самолёта состоялся 14 августа 1992. Первым заказчиком данного типа, а также его грузового варианта Ту-204-120С стала египетская авиакомпания Cairo Aviation. Поставки в Египет начались в 1998, всего было поставлено 5 самолётов.

16. Ту-144 как всегда прекрасен.

17. Морская модификация Ту-95 — Ту-142.

18. Ту-160. Еще без имени. Интересно, как он сейчас называется?

19. ВМ-Т «Атлант».

20. БТС-002 ОК-ГЛИ, Изделие 0.02, БТС-02 (Большой транспортный самолёт второй, Орбитальный корабль для горизонтальных лётных испытаний) — полноразмерный самолёт-аналог космического корабля «Буран», предназначенный для наземных испытаний и отработки в атмосфере схем захода на посадку и саму посадку, включая автоматические режимы. При полном соответствии органов аэродинамического управления, массовых и других характеристик с ОК «Буран», имел различия в аэродинамической компоновке: на нём устанавливались четыре ТРД АЛ-31 ОКБ им. А. М. Люльки, ПВД и удлинённая передняя стойка шасси для обеспечения заданного стояночного угла. БТС-002 был построен в 1984 году под руководством Г. Е. Лозино-Лозинского. Выполнил 24 испытательных полёта между 1985—1988 годами с общим налётом около 8 часов. В настоящее время находится Музее техники города Шпайер в качестве выставочного экспоната.

21. Летающая лаборатория Ил-76 с двигателем Д-27 который в последствии был использован на Ан-70.

22. А-50 — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

23. Бе-12П — противопожарная модификация.

24. Владимир Кузнецов на фоне Ил-96М.

Ил-96М — это первый российский самолёт, разработанный в сотрудничестве с западными компаниями. Был изготовлен только один, опытный образец. В марте 1993 года фюзеляж опытного Ил-96-300 был удлинён, двигатели ПС-90 заменены на Pratt&Whitney PW2337 (впервые в истории российской авиации на самолёте были установлены американские двигатели) тягой 17 030 кгс, установлена западная авионика. Самолёт совершил первый полёт 6 апреля 1993 года. В 1997 году Ил-96М был сертифицирован в США. Неоднократно демонстрировался на всевозможных авиасалонах, на МАКС-2003 демонстрировался под обозначением Ил-96-400 с двигателями НК-86.[25] В мае 2009 года разрезан.

По всем основным показателям Ил-96М стал «рекордсменом» среди советских пассажирских самолётов: он способен брать на борт до 435 пассажиров, максимальная коммерческая нагрузка — 58 тонн, максимальная взлётная масса — 270 тонн, практическая дальность полёта — 12800 км.

22 года прошло с первого МАКСа...

Оригинал взят у  russos в Станция «Свиблово»

russos в Станция «Свиблово»

russos в Станция «Свиблово»

russos в Станция «Свиблово»В прошлом посте мы посмотрели как строили эту станцию. Теперь давайте посмотрим, как она выглядит сейчас. Ну как сейчас — эта съемка c весны 2013 года...

Интересно, что обрабатывая сейчас эти фотографии, я понимаю, что вот тут снял бы иначе, что вот тут по другому сделал бы и так далее. Но тем интереснее сравнивать с тем что было и с тем, что сейчас есть.

Две панорамы в конце были сделаны довольно давно и поэтому отличаются по цветовому балансу. Править не стал, пускай так будет.

1. Станция открыта 29 сентября 1978 года в составе участка «ВДНХ» — «Медведково». Это станция мелкого заложения (глубина — 8 м) и 105-я станция Московского метро.

2. Свое название получила по одноимённому московскому району. В свою очередь, район Свиблово получил своё название от бывшего села, известного с XIV века как владение воеводы Ф. А. Свибло, сподвижника Дмитрия Донского. Фамилия воеводы произошла от прозвища Свиблый, означавшего «шепелявый».

3. Конструктивно это колонная трёхпролётная станция мелкого заложения.

4. Дальнейшие развитие проекта так называемых «сороконожек».

5. Наземные вестибюли отсутствуют, вход на станцию осуществляется через подземные переходы, имеющие выходы на Снежную улицу, улицу Амундсена и проезд Русанова.

6. Со стороны северного выхода расположено смальтовое панно «Сказание о полку Игореве».

7. Со стороны южного — «Девушки в народных одеждах».

8. Оба панно размещены над лестницами.

9. Отстуствие ангаров для уборочной техники вынуждаем метрополитен городить эти страшные конструкции. Печаль-беда...

10. Станция сооружена из сборных конструкций по проекту архитектора Р. И. Погребного (инженер-конструктор: Л. B. Сачкова).

11. Стены облицованы белым с серыми прожилками мрамором «Коелга», пол выложен чёрным и серым гранитом.

12. Потолок поддерживается двумя рядами по 26 колонн из светлого мрамора; последние украшены декоративными вертикальными вставками из золотистого анодированного алюминия. Шаг колонн — 6,5 метров.

13. В верхней части путевых стен находится фриз с 48 мозаичными изображениями (по 24 на каждой из стен), посвящёнными городам России. Половина мозаик представляет собой гербы, другая — квадратные панно (автор — Ю. М. Королёв).

14. Гербы и панно чередуются друг с другом. Каждая из мозаик подписана литыми буквами, стилизованными под старославянскую вязь.

15. Станция была построена коллективом СМУ-5 Мосметростроя.

16. И панорамки. Как видите, они выполненные в более холодных тонах.

.::кликабельно::.

17. Панорама с мотовозом.

.::кликабельно::.

Скоро будут тоннели. Вот там невероятно интересно!

Интересно, что обрабатывая сейчас эти фотографии, я понимаю, что вот тут снял бы иначе, что вот тут по другому сделал бы и так далее. Но тем интереснее сравнивать с тем что было и с тем, что сейчас есть.

Две панорамы в конце были сделаны довольно давно и поэтому отличаются по цветовому балансу. Править не стал, пускай так будет.

1. Станция открыта 29 сентября 1978 года в составе участка «ВДНХ» — «Медведково». Это станция мелкого заложения (глубина — 8 м) и 105-я станция Московского метро.

2. Свое название получила по одноимённому московскому району. В свою очередь, район Свиблово получил своё название от бывшего села, известного с XIV века как владение воеводы Ф. А. Свибло, сподвижника Дмитрия Донского. Фамилия воеводы произошла от прозвища Свиблый, означавшего «шепелявый».

3. Конструктивно это колонная трёхпролётная станция мелкого заложения.

4. Дальнейшие развитие проекта так называемых «сороконожек».

5. Наземные вестибюли отсутствуют, вход на станцию осуществляется через подземные переходы, имеющие выходы на Снежную улицу, улицу Амундсена и проезд Русанова.

6. Со стороны северного выхода расположено смальтовое панно «Сказание о полку Игореве».

7. Со стороны южного — «Девушки в народных одеждах».

8. Оба панно размещены над лестницами.

9. Отстуствие ангаров для уборочной техники вынуждаем метрополитен городить эти страшные конструкции. Печаль-беда...

10. Станция сооружена из сборных конструкций по проекту архитектора Р. И. Погребного (инженер-конструктор: Л. B. Сачкова).

11. Стены облицованы белым с серыми прожилками мрамором «Коелга», пол выложен чёрным и серым гранитом.

12. Потолок поддерживается двумя рядами по 26 колонн из светлого мрамора; последние украшены декоративными вертикальными вставками из золотистого анодированного алюминия. Шаг колонн — 6,5 метров.

13. В верхней части путевых стен находится фриз с 48 мозаичными изображениями (по 24 на каждой из стен), посвящёнными городам России. Половина мозаик представляет собой гербы, другая — квадратные панно (автор — Ю. М. Королёв).

14. Гербы и панно чередуются друг с другом. Каждая из мозаик подписана литыми буквами, стилизованными под старославянскую вязь.

15. Станция была построена коллективом СМУ-5 Мосметростроя.

16. И панорамки. Как видите, они выполненные в более холодных тонах.

.::кликабельно::.

17. Панорама с мотовозом.

.::кликабельно::.

Скоро будут тоннели. Вот там невероятно интересно!

Создано первое на Урале сельскохозяйственное кооперативное товарищество по электрификации в Петрокаменске. В результате была построена первая в стране сельскохозяйственная ГЭС.

В 1918 году А. К. Плохих пришла идея — восстановить плотину на реке Нейве, построить ГЭС и извлекать из нее электрический ток для освещения Петрокаменского и близлежащих сел. Для начала он изучил доходы окрестных крестьян. Но их не хватило бы даже на возвращение к жизни старой плотины. Энтузиаста сельской электрификации это не остановило. Были проведены примерные расчеты мощности ГЭС, подготовлены материалы, убеждающие в целесообразности строительства, экономической выгоде и т. д. Документы из волостного исполкома отправили наверх, в Совет народного хозяйства.

Средства для строительства требовались огромные. Где их взять? Идея акционерного общества (в условиях Советской России!) была сразу отвергнута.

В 1924 году, когда в Петрокаменском создали райисполком и А. К. Плохих избрали его секретарем, он ознакомил новую власть со своими планами электрификации района. Решили образовать во всех сельсоветах сельские общества по электрификации имени Ильича и созвать от них представителей на районный съезд членов-пайщиков. Пай установили в 20 рублей, вступительный взнос — 50 копеек. Почетным членом «Товарищества» был избран М.И. Калинин, ему послали в Москву членскую книжку.

Но сельских денег все равно не хватало. Выручил ленинский план ГОЭЛРО. На территории РСФСР планировалась только одна сельскохозяйственная гидроэлектростанция. За нее боролись все регионы. В одной лишь Уральской области на строительство претендовали Верхотурский, Махневский, Алапаевский, Невьянский районы.

Плохих и тут не отступил. Он ходатайствовал перед Тагильским окрисполкомом, тот в свою очередь — перед областью, она — перед Президиумом ВЦИК, который и поручил строительство ГЭС Невьянскому району. Окрисполком взял дело на себя и внес деньги из своего бюджета. Решили начать строить одновременно плотину и здание ГЭС, проводить электролинии высокого и низкого напряжения и к 7 ноября 1927 года дать свет.

«Работа очень трудная, большая по объему. Техники не было. Почти все делалось вручную. На стройке трудилось население района (а это 20 тысяч человек): на своих лошадях вывозили землю, камень, лес, устанавливали столбы для линии электропередачи, копали ямы. На средства сельчан и установили памятник Ленину. Так была пущена в строй первая очередь ГЭС с мощностью 175 киловатт».

С. Кузовников, «Свет над сельсоветом»

В своих воспоминаниях А. К. Плохих говорит, что кулаки были против электрификации. Они убеждали: «Не верьте, все это ерунда и неосуществимо, никогда электроэнергию от Петрокаменского до Южакова, Кайгородки и Бродова не подвести». Мужиков Призывали отказываться от работ на строительстве ГЭС. Сам подвергался нападениям Плохих кулаков.

Несмотря на трудности, стали строить вторую очередь ГЭС. В 1929 году финансирование взял на себя Нижнетагильский горсовет. Вскоре начался голод, рабочие бежали со стройки, но работы не останавливались. Сам Плохих тоже не ушел с ГЭС, он продал свой дом за бесценок, чтобы как-то прокормить семью.

Были трудности и с оборудованием для ГЭС. Работа стопорилась из-за того, что не могли достать 300 киловаттный генератор и некоторое другое техническое оснащение. Для продвижения дела в Наркомате Плохих послали в Москву. Там он исходил много кабинетов, но генератор не достал. Тогда он решил сходить на прием к Калинину, у которого нашел помощь и чуткий прием.

После пуска второй очереди электростанции она стала давать первый ток для нужд сельского хозяйства. Но теперь Плохих, занимавшего должность директора ГЭС, стали обвинять в снисходительности к колхозам: он не отключал электричество у колхозов, когда те не платили за электроэнергию. Он же считал, что колхозы еще слабы и отключение только подорвет их.

Что представляла собой Петрокаменская ГЭС в те годы? Мощность от двух турбин на 2 генератора по 300 квт. Электростанция обслуживала молотильные установки, мельницы, лесопилки, кузницы, мастерские, цеха сундучной артели, позже преобразованной в мебельную фабрику, давала электрический свет 50 селениям с 25-26 тысячами жителей.

Электрификация сделала показательным Кайгородский колхоз - сюда приезжали за опытом из других областей страны.

Но с каждым годом потребность в электричестве увеличивалась, и мощности Петрокаменской ГЭС стало не хватать. А в 1959 году она была подключена к энергоцентру.

Директор ГЭС А. К. Плохих станции отдал 18 лет жизни. Его мечта об электрификации района осуществилась. Вместе с ним активное участие в строительстве ГЭС принимали технический руководитель П. Н. Вершинин, главный инженер Ананьин, десятник-прораб Крылаев и многие другие люди. Они работали на стройке с первых дней до последних, отдавая ей все свое умение, силы и время.

Источник

В 1918 году А. К. Плохих пришла идея — восстановить плотину на реке Нейве, построить ГЭС и извлекать из нее электрический ток для освещения Петрокаменского и близлежащих сел. Для начала он изучил доходы окрестных крестьян. Но их не хватило бы даже на возвращение к жизни старой плотины. Энтузиаста сельской электрификации это не остановило. Были проведены примерные расчеты мощности ГЭС, подготовлены материалы, убеждающие в целесообразности строительства, экономической выгоде и т. д. Документы из волостного исполкома отправили наверх, в Совет народного хозяйства.

Средства для строительства требовались огромные. Где их взять? Идея акционерного общества (в условиях Советской России!) была сразу отвергнута.

В 1924 году, когда в Петрокаменском создали райисполком и А. К. Плохих избрали его секретарем, он ознакомил новую власть со своими планами электрификации района. Решили образовать во всех сельсоветах сельские общества по электрификации имени Ильича и созвать от них представителей на районный съезд членов-пайщиков. Пай установили в 20 рублей, вступительный взнос — 50 копеек. Почетным членом «Товарищества» был избран М.И. Калинин, ему послали в Москву членскую книжку.

Но сельских денег все равно не хватало. Выручил ленинский план ГОЭЛРО. На территории РСФСР планировалась только одна сельскохозяйственная гидроэлектростанция. За нее боролись все регионы. В одной лишь Уральской области на строительство претендовали Верхотурский, Махневский, Алапаевский, Невьянский районы.

Плохих и тут не отступил. Он ходатайствовал перед Тагильским окрисполкомом, тот в свою очередь — перед областью, она — перед Президиумом ВЦИК, который и поручил строительство ГЭС Невьянскому району. Окрисполком взял дело на себя и внес деньги из своего бюджета. Решили начать строить одновременно плотину и здание ГЭС, проводить электролинии высокого и низкого напряжения и к 7 ноября 1927 года дать свет.

«Работа очень трудная, большая по объему. Техники не было. Почти все делалось вручную. На стройке трудилось население района (а это 20 тысяч человек): на своих лошадях вывозили землю, камень, лес, устанавливали столбы для линии электропередачи, копали ямы. На средства сельчан и установили памятник Ленину. Так была пущена в строй первая очередь ГЭС с мощностью 175 киловатт».

С. Кузовников, «Свет над сельсоветом»

В своих воспоминаниях А. К. Плохих говорит, что кулаки были против электрификации. Они убеждали: «Не верьте, все это ерунда и неосуществимо, никогда электроэнергию от Петрокаменского до Южакова, Кайгородки и Бродова не подвести». Мужиков Призывали отказываться от работ на строительстве ГЭС. Сам подвергался нападениям Плохих кулаков.

Несмотря на трудности, стали строить вторую очередь ГЭС. В 1929 году финансирование взял на себя Нижнетагильский горсовет. Вскоре начался голод, рабочие бежали со стройки, но работы не останавливались. Сам Плохих тоже не ушел с ГЭС, он продал свой дом за бесценок, чтобы как-то прокормить семью.

Были трудности и с оборудованием для ГЭС. Работа стопорилась из-за того, что не могли достать 300 киловаттный генератор и некоторое другое техническое оснащение. Для продвижения дела в Наркомате Плохих послали в Москву. Там он исходил много кабинетов, но генератор не достал. Тогда он решил сходить на прием к Калинину, у которого нашел помощь и чуткий прием.

После пуска второй очереди электростанции она стала давать первый ток для нужд сельского хозяйства. Но теперь Плохих, занимавшего должность директора ГЭС, стали обвинять в снисходительности к колхозам: он не отключал электричество у колхозов, когда те не платили за электроэнергию. Он же считал, что колхозы еще слабы и отключение только подорвет их.

Что представляла собой Петрокаменская ГЭС в те годы? Мощность от двух турбин на 2 генератора по 300 квт. Электростанция обслуживала молотильные установки, мельницы, лесопилки, кузницы, мастерские, цеха сундучной артели, позже преобразованной в мебельную фабрику, давала электрический свет 50 селениям с 25-26 тысячами жителей.

Электрификация сделала показательным Кайгородский колхоз - сюда приезжали за опытом из других областей страны.

Но с каждым годом потребность в электричестве увеличивалась, и мощности Петрокаменской ГЭС стало не хватать. А в 1959 году она была подключена к энергоцентру.

Директор ГЭС А. К. Плохих станции отдал 18 лет жизни. Его мечта об электрификации района осуществилась. Вместе с ним активное участие в строительстве ГЭС принимали технический руководитель П. Н. Вершинин, главный инженер Ананьин, десятник-прораб Крылаев и многие другие люди. Они работали на стройке с первых дней до последних, отдавая ей все свое умение, силы и время.

Источник

Оригинал взят у  saidpvo в МАКС-2015. ПЗРК "Верба"

saidpvo в МАКС-2015. ПЗРК "Верба"

saidpvo в МАКС-2015. ПЗРК "Верба"

saidpvo в МАКС-2015. ПЗРК "Верба"НПО "Высокоточные комплексы" представили в ходе МАКС-2015 новую разработку Конструкторского бюро машиностроения ПЗРК 9К333 "Верба".

Вот, что известно о новейшей разработке из статьи с портала "Защищать Россию":

1. Как объяснил корреспонденту «ЗР» представитель разработчика Дмитрий Красненко, чувствительность головки наведения ракеты увеличена в 8 раз. Соответственно, зона поражения цели увеличивается.

2. «Вероятность поражения цели типа «самолет» составляет 0,7-0,8, — уточнил Красненко. — Скорость поражаемых целей 320 м/с по встречному курсу и 400 м/с «вдогонку».

3. ПЗРК 9К333 «Верба» в 2013 году принята на вооружение, с 2014 года поступает в войска. Комплекс, оснащенный прицелом ночного видения «Маугли-2», способен поражать цели типа ДПЛА, крылатые ракеты, самолеты, вертолеты. Ракета оснащена трехспектральной головкой самонаведения.

4. По данным производителя, «помехозащищенность от искусственных пиротехнических помех повышена в 10 раз». На стенде АО «НПК КБМ» представлена «труба» [пусковое устройство] с ракетой внутри. Отдельно ракета не экспонируется.

5. Из чуть более ранней новости "ЗЕНИТЧИКИ ПРИМОРЬЯ ОСВАИВАЮТ ПЗРК «ВЕРБА»" можно узнать о ТТХ: