1. Здание - огонь. Просто крепость!

Строительство самой крупной в России гидроэлектростанции мощностью в 30 тысяч лошадиных сил было начато 1916 году по проекту Графтио.

26 апреля 1921 г. Совнаркомом РСФСР под председательством В. И. Ленина было принято постановление о постройке центральной электростанции в Кондопоге по реке Суна и бумажной фабрики. Строительство продолжалось с 1923 по 1951 годы, а пуск первого гидроагрегата произведён в 1929 году.

2. Знаки советского наследия на фасаде здания.

3. Сохранившаяся памятная доска.

4. Зайдем внутрь здания первой очереди. На стене традиционный портрет Ильича и советский лозунг.

5. Гидроагрегат первой очереди с крутым названием Trollhattan!

Установленная мощность электростанции — 25,6 МВт, проектная среднегодовая выработка электроэнергии — 131 млн кВт·ч.

6.

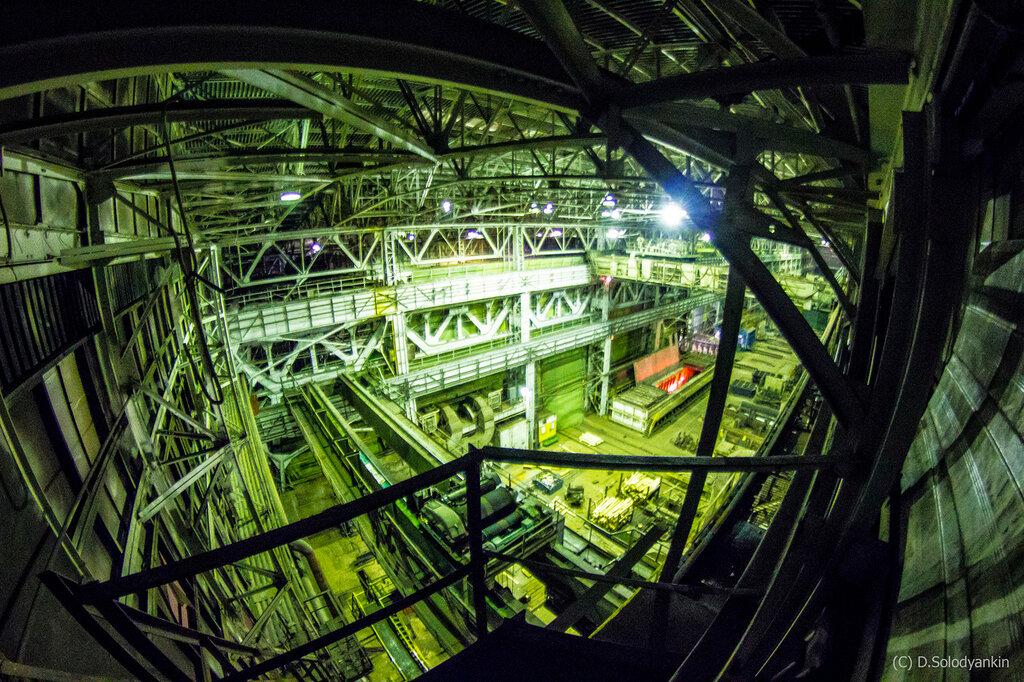

7. Переходим в здание второй очереди ГЭС, и заходим в машинный зал.

8. Турбина первого гидроагрегата.

9. Внутри шахты турбины все крутится шумит, близко лучше не подходить)

10. И тут Ленин бдит!

11. Две современных турбины шведской фирмы ASEA.

12. Второй гидроагрегат также работает на всю катушку, поэтому внутрь лучше не соваться.

13.

14. Переходим в пульт управления станцией.

15. Тут даже картины художников висят над загадочными стрелками и релейками)

16. Поднимаемся выше на смотровую площадку водоприёмника, откуда открывается вид на тыльную сторону станции станцию и водоводы. По этим трубам вода сверху идет вниз к турбинам.

17. Механизмы-шестеренки внутри здания водоприемника.

18.

За приглашение принять участие в Энергокруизе по северозападным электростанциям России спасибо компании ТГК-1.

— машиностроительное предприятие в городе Екатеринбург, одно из крупнейших в России.

— машиностроительное предприятие в городе Екатеринбург, одно из крупнейших в России.