суббота, 12 сентября 2015

Пуск первой очереди состоялся 4 ноября 1956 года

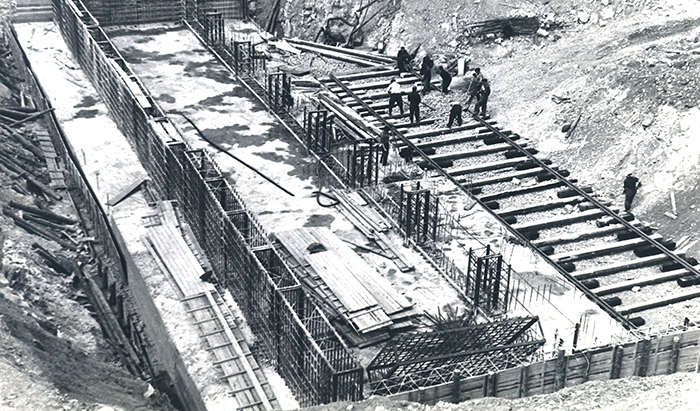

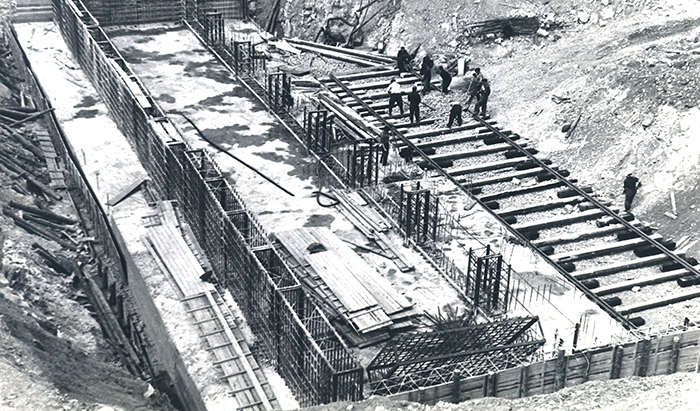

Строительство Курганской ТЭЦ началось в 1951 году по Приказу Министра электростанций СССР.

Сооружение предприятия велось в четыре очереди. Первая и вторая – обладали суммарной электрической мощностью 75 МВт, турбины имели теплофикационные отборы пара для нужд отопления города. Третья и четвертая очереди ТЭЦ, являющиеся действующими в настоящий момент, позволили расширить станцию и увеличить ее мощность. Были запущены 4 новых турбины Т-100 и шесть котлов БКЗ 420-140.

Днем рождением станции считается 4 ноября 1956 года, когда произведено первое включение генератора номер 1 под нагрузку.

С вводом ТЭЦ прекратили свое существование более ста низкоэффективных котельных Кургана, значительно ухудшавших экологию в городе. Запуск теплоэлектроцентрали немедленно отразился на динамике развития Зауралья: открыло большие возможности для развития областного центра – строительства многоэтажного жилья и промпредприятий, потребляющих пар. В сентябре 1958 года технологический пар подан на комбинат медицинских препаратов «Синтез», затем – на завод «Промжелезобетон».

К началу 1980-х годов Курганская ТЭЦ считалась одной из крупнейших на Урале.

На Курганской теплоэлектроцентрали были впервые успешно опробованы многие технические разработки, позволившие увеличить парковый ресурс оборудования и улучшить технико-экономические показатели производства:

Курганская ТЭЦ первой на Урале применила на турбинах высокого давления схему «ухудшенного вакуума», что позволило дополнительно увеличить выработку тепла и улучшить технико-экономические показатели.

Курганские энергетики первыми освоили эксплуатацию многокорпусных испарительных установок производительностью 100 тонн в час.

В 1993 году на Курганской ТЭЦ впервые в стране была построена уникальная дымовая труба высотой 270 метров без вентиляционных каналов с футеровкой из полимербетона, что упрощает техническое обслуживание сооружения, удлиняет срок службы трубы..

Опыт курганских энергетиков был востребован другими энергопредприятиями страны.

Важной вехой в истории теплоэлектроцентрали стала газификация: в 1987 году на Курганской ТЭЦ подведен природный газ, пиковые водогрейные и энергетические котлы полностью переоборудованы для сжигания более эффективного и экологичного топлива. Значительно снижены вредные выбросы в атмосферу, улучшились экономические показатели и условия труда персонала.

Курганская ТЭЦ вырабатывает в год около 2 миллиардов киловатт часов электроэнергии, закрывая в среднем около 45 процентов потребности Зауралья, и более 2 миллионов гигакалорий тепловой энергии, обеспечивая теплом большую часть потребителей города Кургана.

В 2006 году в рамках реорганизации ОАО «Курганэнерго» Курганская ТЭЦ вошла в состав ОАО «Курганская генерирующая компания».

Источник

Строительство Курганской ТЭЦ началось в 1951 году по Приказу Министра электростанций СССР.

Сооружение предприятия велось в четыре очереди. Первая и вторая – обладали суммарной электрической мощностью 75 МВт, турбины имели теплофикационные отборы пара для нужд отопления города. Третья и четвертая очереди ТЭЦ, являющиеся действующими в настоящий момент, позволили расширить станцию и увеличить ее мощность. Были запущены 4 новых турбины Т-100 и шесть котлов БКЗ 420-140.

Днем рождением станции считается 4 ноября 1956 года, когда произведено первое включение генератора номер 1 под нагрузку.

С вводом ТЭЦ прекратили свое существование более ста низкоэффективных котельных Кургана, значительно ухудшавших экологию в городе. Запуск теплоэлектроцентрали немедленно отразился на динамике развития Зауралья: открыло большие возможности для развития областного центра – строительства многоэтажного жилья и промпредприятий, потребляющих пар. В сентябре 1958 года технологический пар подан на комбинат медицинских препаратов «Синтез», затем – на завод «Промжелезобетон».

К началу 1980-х годов Курганская ТЭЦ считалась одной из крупнейших на Урале.

На Курганской теплоэлектроцентрали были впервые успешно опробованы многие технические разработки, позволившие увеличить парковый ресурс оборудования и улучшить технико-экономические показатели производства:

Курганская ТЭЦ первой на Урале применила на турбинах высокого давления схему «ухудшенного вакуума», что позволило дополнительно увеличить выработку тепла и улучшить технико-экономические показатели.

Курганские энергетики первыми освоили эксплуатацию многокорпусных испарительных установок производительностью 100 тонн в час.

В 1993 году на Курганской ТЭЦ впервые в стране была построена уникальная дымовая труба высотой 270 метров без вентиляционных каналов с футеровкой из полимербетона, что упрощает техническое обслуживание сооружения, удлиняет срок службы трубы..

Опыт курганских энергетиков был востребован другими энергопредприятиями страны.

Важной вехой в истории теплоэлектроцентрали стала газификация: в 1987 году на Курганской ТЭЦ подведен природный газ, пиковые водогрейные и энергетические котлы полностью переоборудованы для сжигания более эффективного и экологичного топлива. Значительно снижены вредные выбросы в атмосферу, улучшились экономические показатели и условия труда персонала.

Курганская ТЭЦ вырабатывает в год около 2 миллиардов киловатт часов электроэнергии, закрывая в среднем около 45 процентов потребности Зауралья, и более 2 миллионов гигакалорий тепловой энергии, обеспечивая теплом большую часть потребителей города Кургана.

В 2006 году в рамках реорганизации ОАО «Курганэнерго» Курганская ТЭЦ вошла в состав ОАО «Курганская генерирующая компания».

Источник

Энергия для обогащения урана

В 1951 году начато строительство крупнейшей на Урале Верхнетагильской ГРЭС. Первый ее турбогенератор мощностью 100 мегаватт пущен в 1956 году, а развивалась она до 1964 года, достигнув проектной мощности - 1 600 МВт.

Изначально эти мощности были предназначены для электроснабжения закрытого города Верх-Нейвинский (Свердловск-44, ныне - Новоуральск), где находится секретное тогда предприятие - Уральский электрохимический комбинат, занимающейся обогащением урана. В настоящее время основное количество выработанной электроэнергии распределяется по сетям Свердловской области. Электростанция ежегодно вырабатывает более 8 млн кВт*ч, а также снабжает теплом город Верхний Тагил.

Для улучшения теплоснабжения Верхнего Тагила и Новоуральска была произведена модернизация по проекту ХФ ЦКБ 4 конденсационных турбоагрегатов К-100-90 (ВК-100-5) ЛМЗ в теплофикационные турбины Т-88/100-90/2,5.

Паровая теплофикационная турбина Т-88/100-90/2,5- одновальный двухцилиндровый агрегат с IV регулируемым отбором. На ТГ-2,3,4 установлены сетевые подогреватели типа ПСГ-2300-8-11 для нагрева сетевой воды в схеме теплоснабжения Новоуральска. На ТГ-1,4 установлены сетевые подогреватели для теплоснабжения Верхнего Тагила и промплощадки. Номинальная электрическая мощность турбоагрегата – 88 МВт, максимальная – 110 МВт, на чисто конденсационном режиме – 100 МВт.

После перевода I-IV очередей Верхнетагильская ГРЭС на сжигание экибастузского угля произведена перемаркировка энергоблоков IV очереди на К-165-130. Номинальная электрическая мощность турбоагрегата –165 МВт, максимальная при работе на экибастузском угле –165 МВт, при работе на природном газе – 205 МВт.

Электростанция в настоящий момент имеет установленную мощность 1497 МВт и является одним из основных поставщиков электроэнергии в Свердловской области.

С июня 2005 г. Верхнетагильская ГРЭС является филиалом ОАО «ОГК-1».

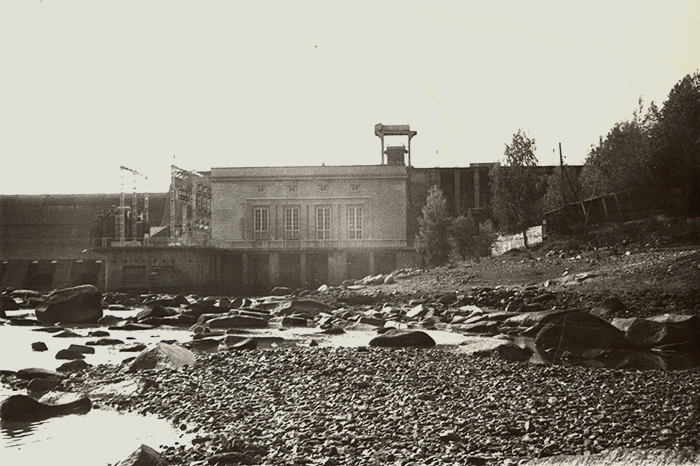

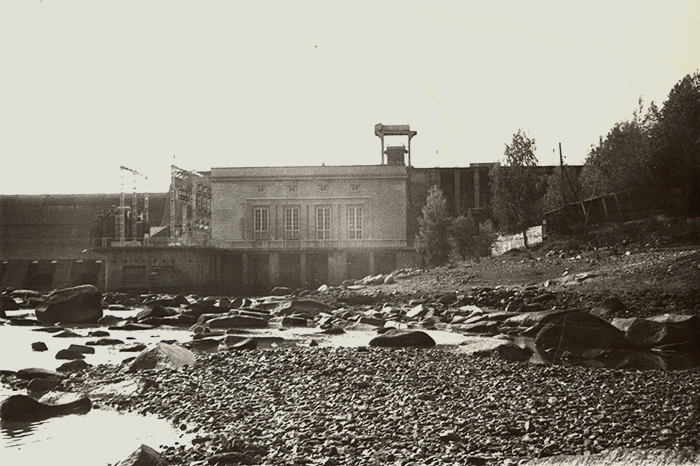

ВИД НА ВЕРХНЕТАГИЛЬСКУЮ ГРЭС

СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКРЫТОГО РАСПРЕДУСТРОЙСТВА ВЕРХНЕТАГИЛЬСКОЙ ГРЭС

ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУСТРОЙСТВО С ВИДОМ НА ВЕРХНЕТАГИЛЬСКУЮ ГРЭС

Источник

В 1951 году начато строительство крупнейшей на Урале Верхнетагильской ГРЭС. Первый ее турбогенератор мощностью 100 мегаватт пущен в 1956 году, а развивалась она до 1964 года, достигнув проектной мощности - 1 600 МВт.

Изначально эти мощности были предназначены для электроснабжения закрытого города Верх-Нейвинский (Свердловск-44, ныне - Новоуральск), где находится секретное тогда предприятие - Уральский электрохимический комбинат, занимающейся обогащением урана. В настоящее время основное количество выработанной электроэнергии распределяется по сетям Свердловской области. Электростанция ежегодно вырабатывает более 8 млн кВт*ч, а также снабжает теплом город Верхний Тагил.

Для улучшения теплоснабжения Верхнего Тагила и Новоуральска была произведена модернизация по проекту ХФ ЦКБ 4 конденсационных турбоагрегатов К-100-90 (ВК-100-5) ЛМЗ в теплофикационные турбины Т-88/100-90/2,5.

Паровая теплофикационная турбина Т-88/100-90/2,5- одновальный двухцилиндровый агрегат с IV регулируемым отбором. На ТГ-2,3,4 установлены сетевые подогреватели типа ПСГ-2300-8-11 для нагрева сетевой воды в схеме теплоснабжения Новоуральска. На ТГ-1,4 установлены сетевые подогреватели для теплоснабжения Верхнего Тагила и промплощадки. Номинальная электрическая мощность турбоагрегата – 88 МВт, максимальная – 110 МВт, на чисто конденсационном режиме – 100 МВт.

После перевода I-IV очередей Верхнетагильская ГРЭС на сжигание экибастузского угля произведена перемаркировка энергоблоков IV очереди на К-165-130. Номинальная электрическая мощность турбоагрегата –165 МВт, максимальная при работе на экибастузском угле –165 МВт, при работе на природном газе – 205 МВт.

Электростанция в настоящий момент имеет установленную мощность 1497 МВт и является одним из основных поставщиков электроэнергии в Свердловской области.

С июня 2005 г. Верхнетагильская ГРЭС является филиалом ОАО «ОГК-1».

ВИД НА ВЕРХНЕТАГИЛЬСКУЮ ГРЭС

СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКРЫТОГО РАСПРЕДУСТРОЙСТВА ВЕРХНЕТАГИЛЬСКОЙ ГРЭС

ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУСТРОЙСТВО С ВИДОМ НА ВЕРХНЕТАГИЛЬСКУЮ ГРЭС

Источник

Оригинал взят у  antonio_d50 в Як-42Д RA-42378 заход на ВПП 27.

antonio_d50 в Як-42Д RA-42378 заход на ВПП 27.

antonio_d50 в Як-42Д RA-42378 заход на ВПП 27.

antonio_d50 в Як-42Д RA-42378 заход на ВПП 27. Снова саратовцы поставили к нам RA-42378. На этот раз с другого "режимного" ракурса.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

август 2015

1.

2.

3.

4.

5.

6.

август 2015

пятница, 11 сентября 2015

В 1955 году Красногорская ТЭЦ и СУГРЭС впервые в энергетике начали осваивать экибастузский уголь

Уральская энергосистема стала пионером освоения нового вида топлива - высокозольных экибастузских углей. Первыми в отрасли на этот вид топлива перешли Красногорская ТЭЦ и Среднеуральская ГРЭС.

Из-за высокой зольности и абразивности потребовалось провести ряд мероприятий, которые в дальнейшем помогли освоить новое топливо Нижнетуринской, Верхне-Тагильской, Серовской, Рефтинской ГРЭС.

«С переходом на экибастузский уголь резко выросли трудности по разгрузке – из-за его кусковатости, твердости, пыления, ручного дробления. Поиски привели к варианту передвижной дробилки. Долго проводили испытания и выдали технические условия на проектирование не вслепую. А по результатам испытаний. Такие дробильно-фрезерные машины стали появляться на других электростанциях, мы же получили авторское свидетельство на разработку конструкции, золотую и серебряную медали ВДНХ СССР…»

Главный инженер Среднеуральской ГРЭС А.Т.Лозовский

В дальнейшем 59 пылеугольных котлов суммарной паропроизводительностью 14 000 тонн в час были переведены на экибастузский уголь, обеспечивая его надёжное и экономичное сжигание.

Источник

Уральская энергосистема стала пионером освоения нового вида топлива - высокозольных экибастузских углей. Первыми в отрасли на этот вид топлива перешли Красногорская ТЭЦ и Среднеуральская ГРЭС.

Из-за высокой зольности и абразивности потребовалось провести ряд мероприятий, которые в дальнейшем помогли освоить новое топливо Нижнетуринской, Верхне-Тагильской, Серовской, Рефтинской ГРЭС.

«С переходом на экибастузский уголь резко выросли трудности по разгрузке – из-за его кусковатости, твердости, пыления, ручного дробления. Поиски привели к варианту передвижной дробилки. Долго проводили испытания и выдали технические условия на проектирование не вслепую. А по результатам испытаний. Такие дробильно-фрезерные машины стали появляться на других электростанциях, мы же получили авторское свидетельство на разработку конструкции, золотую и серебряную медали ВДНХ СССР…»

Главный инженер Среднеуральской ГРЭС А.Т.Лозовский

В дальнейшем 59 пылеугольных котлов суммарной паропроизводительностью 14 000 тонн в час были переведены на экибастузский уголь, обеспечивая его надёжное и экономичное сжигание.

Источник

Я «ЗА» здоровый образ жизни и таких, как я, в нашей стране с каждым годом становится всё больше и больше! И это здорово, ведь здоровье не купишь ни за какие деньги.

Радует и то, что правительство способствует этому: строят новые спортивные центры, появляется множество бесплатных спортивных секций, в школах теперь 3 урока физкультуры в неделю вместо 2-х, ввели сдачу норм ГТО (всё новое – хорошо забытое старое), открывают бассейны. И это не пустые слова. Вот только что в Хамовниках открыли новый спортцентр с бассейном и уже в сентябре студенты Первого МГМУ им. Сеченова начнут заниматься физкультурой и готовиться к сдаче норм ГТО (для этого там созданы все условия). Есть там и 25-метровый бассейн, игровые залы для большого и настольного тенниса, тренажерные залы, фитобары, раздевалки, медкабинет и т.д. Бассейн спорткомплекса не простой, он оснащен инновационной технологией водоподготовки: флокулирование – озонирование – фильтрация на многослойных фильтрах – хлорирование. Т.е. качество воды – на высшем уровне, а это очень важно для пловцов.

Бассейн нового спортивного центра «Первого Меда» – уже пятый в Москве, открытый в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «500 бассейнов для вузов». Основная цель этой программы – создание в вузах страны условий для массовых занятий водными видами спорта. За четыре года реализации проекта начато строительство в 72 вузах России, из них 51 бассейн уже открыт и работает. Ну, это ли не показатели того, что дело делается, и всё к лучшему!

К слову будет сказано, что городские власти думают не только о студентах, но и о простых москвичах, не просто пропагандируют ЗОЖ, но активно способствуют занятиям спортом горожан. С 2010 года построили 49 физкультурно-оздоровительных комплексов, а к 2018 году планируют построить еще 75 ФОКов, бассейнов, стадионов и спортивных площадок. Да здравствует спортивная и здоровая держава! Мы здоровую нацию!

Радует и то, что правительство способствует этому: строят новые спортивные центры, появляется множество бесплатных спортивных секций, в школах теперь 3 урока физкультуры в неделю вместо 2-х, ввели сдачу норм ГТО (всё новое – хорошо забытое старое), открывают бассейны. И это не пустые слова. Вот только что в Хамовниках открыли новый спортцентр с бассейном и уже в сентябре студенты Первого МГМУ им. Сеченова начнут заниматься физкультурой и готовиться к сдаче норм ГТО (для этого там созданы все условия). Есть там и 25-метровый бассейн, игровые залы для большого и настольного тенниса, тренажерные залы, фитобары, раздевалки, медкабинет и т.д. Бассейн спорткомплекса не простой, он оснащен инновационной технологией водоподготовки: флокулирование – озонирование – фильтрация на многослойных фильтрах – хлорирование. Т.е. качество воды – на высшем уровне, а это очень важно для пловцов.

Бассейн нового спортивного центра «Первого Меда» – уже пятый в Москве, открытый в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «500 бассейнов для вузов». Основная цель этой программы – создание в вузах страны условий для массовых занятий водными видами спорта. За четыре года реализации проекта начато строительство в 72 вузах России, из них 51 бассейн уже открыт и работает. Ну, это ли не показатели того, что дело делается, и всё к лучшему!

К слову будет сказано, что городские власти думают не только о студентах, но и о простых москвичах, не просто пропагандируют ЗОЖ, но активно способствуют занятиям спортом горожан. С 2010 года построили 49 физкультурно-оздоровительных комплексов, а к 2018 году планируют построить еще 75 ФОКов, бассейнов, стадионов и спортивных площадок. Да здравствует спортивная и здоровая держава! Мы здоровую нацию!

Серовская ГРЭС введена в работу 26 июня 1954 года

В 1952 году в Серове начато строительство Серовской ГРЭС. Станция была предназначена для усиления электроснабжения металлургических заводов Серова.

« …Строителей «таежного батальона» было чуть больше 300 человек. Начали с прокладки временных дорог, строили помещения складов. Шла борьба с болотами, морозами, бездорожьем, нехваткой строительных материалов. Не очень охотно ехали на северную стройку люди…»

из книги В.Б. Ничкова, "Век уральской энергетики"

26 июня 1954 года запущен первый энергоблок мощностью 50 мегаватт. Это стало важным событием, определившим развитие металлургической промышленности на Северном Урале, а также электрификацию железнодорожного транспорта, ускорение строительства жилья и объектов соцкультбыта.

С тех пор, не останавливаясь ни на минуту, станция обеспечивает электроэнергией промышленные предприятия, социальные учреждения и жилые дома Серова и других городов и поселков Северного Урала.

С пуском ВЛ 110 киловольт Серов – Богословская ТЭЦ и Серов – НТГРЭС предприятия севера Свердловской области получили дальнейшее развитие. Именно после пуска Серовской ГРЭС стало реальным возведение энергоемкого предприятия – Серовского завода ферросплавов, увеличение мощностей Богословского алюминиевого завода.

В 1950-1970-е годы силами предприятия был построен поселок Энергетиков и создана его инфраструктура.

В 1960 году Серовская ГРЭС вышла на проектную мощность. Сейчас она составляет 538 МВт.

ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НА СЕРОВСКУЮ ГРЭС

ВИД НА СЕРОВСКУЮ ГРЭС

ТУРБИННЫЙ ОТДЕЛ СЕРОВСКОЙ ГРЭС

СЕРОВСКАЯ ГРЭС НОЧЬЮ

Источник

В 1952 году в Серове начато строительство Серовской ГРЭС. Станция была предназначена для усиления электроснабжения металлургических заводов Серова.

« …Строителей «таежного батальона» было чуть больше 300 человек. Начали с прокладки временных дорог, строили помещения складов. Шла борьба с болотами, морозами, бездорожьем, нехваткой строительных материалов. Не очень охотно ехали на северную стройку люди…»

из книги В.Б. Ничкова, "Век уральской энергетики"

26 июня 1954 года запущен первый энергоблок мощностью 50 мегаватт. Это стало важным событием, определившим развитие металлургической промышленности на Северном Урале, а также электрификацию железнодорожного транспорта, ускорение строительства жилья и объектов соцкультбыта.

С тех пор, не останавливаясь ни на минуту, станция обеспечивает электроэнергией промышленные предприятия, социальные учреждения и жилые дома Серова и других городов и поселков Северного Урала.

С пуском ВЛ 110 киловольт Серов – Богословская ТЭЦ и Серов – НТГРЭС предприятия севера Свердловской области получили дальнейшее развитие. Именно после пуска Серовской ГРЭС стало реальным возведение энергоемкого предприятия – Серовского завода ферросплавов, увеличение мощностей Богословского алюминиевого завода.

В 1950-1970-е годы силами предприятия был построен поселок Энергетиков и создана его инфраструктура.

В 1960 году Серовская ГРЭС вышла на проектную мощность. Сейчас она составляет 538 МВт.

ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НА СЕРОВСКУЮ ГРЭС

ВИД НА СЕРОВСКУЮ ГРЭС

ТУРБИННЫЙ ОТДЕЛ СЕРОВСКОЙ ГРЭС

СЕРОВСКАЯ ГРЭС НОЧЬЮ

Источник

Оригинал взят у  kukuksumushu в МиГ 31 на авиабазе Сокол. Большое Савино. Пермь

kukuksumushu в МиГ 31 на авиабазе Сокол. Большое Савино. Пермь

МиГ 31. Всепогодный. Высотный. Сверхзвуковой. Дальнего радиуса действия перехватчик. Это не самолёт. Это комплекс, способный достать и наказать чужого от сверхмалых высот до высоты в 20 км.

Несколько кадров демонстрационного полёта четвёрки МиГ 31 на авиафестивале “Крылья Пармы 2015”

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Как-то так в этот раз...

kukuksumushu в МиГ 31 на авиабазе Сокол. Большое Савино. Пермь

kukuksumushu в МиГ 31 на авиабазе Сокол. Большое Савино. Пермь

МиГ 31. Всепогодный. Высотный. Сверхзвуковой. Дальнего радиуса действия перехватчик. Это не самолёт. Это комплекс, способный достать и наказать чужого от сверхмалых высот до высоты в 20 км.

Несколько кадров демонстрационного полёта четвёрки МиГ 31 на авиафестивале “Крылья Пармы 2015”

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Как-то так в этот раз...

четверг, 10 сентября 2015

Подстанция кВ Южная - первый уральский энергообъект напряжением 220 кВ.

В декабре 1954 года подстанция "Южная" впервые выдала мощность Нижнетуринской ГРЭС через линию электропередачи 220 кВ. Это положило начало созданию на Урале магистральной электросети напряжением 220 кВ.

«Это была первая «220» на всем Урале. Именно она-то и положила начало сооружению Трансуральской сети 220 кВ. Строили ее силами треста «Уралэлектросетьстрой». Строили, не имея ни буровых установок, ни экскаваторов. Строительную часть выполняли солдаты из местных военчастей».

Е.Б. Синегубко, главный инженер Нижнетагильских электрических сетей.

Необходимость строительства линии была обусловлена техническими задачами: промышленность восстанавливалась после военных лет, для энергоемких предприятий не хватало мощностей. Первым начальником подстанции стал Игорь Павлович Малинин, участник ВОВ, летчик-истребитель.

В 1958 году руководство подстанции принял Борис Иванович Лепинский, под его руководством шел перевод энергообъекта на напряжение 500 кВ.

В 1959 году на подстанцию "Южная" впервые было подано напряжение 400 кВ от подстанции "Шагол" (Челябэнерго). Через эту линию Свердловская энергосистема вошла в параллельную работу с Единой энергетической системой европейской части СССР.

Из воспоминаний Б.И. Лепинского, начальника ПС «Южной» с 1958 по 1966 гг.:

«Южная подстанция... Да, именно с нее все начиналось. Я пришел работать на «Южную» в 1958 г. Господи.., 3 км от трамвайной остановки. Там же ничего не было. Железная дорога и пять недостроенных домиков. Эта подстанция - наиважнейший объект. Когда образовались западные электрические сети, ПС Южная была уже переведена на напряжение 500 кВ. А знаете ли вы что такое напряжение 500 кВ? Практически на таком объеме нужно работать в скафандре. Электрическое поле настолько сильное, что кровь портится. Надо отметить, что подстанция Южная всегда была символом Западных электрических сетей. На ней всегда было все самое лучшее: лучшее оборудование, передовые технические новинки и высококласснейшие кадры».

С 1962 года Южная эксплуатировалась Западными электрическими сетями.

К 1980 году 500 кВ оборудование было изношено и физически и морально. Масляные выключатели МКП-500 несколько раз модернизировали, но их ресурс был выработан. В течение 1982-83 годов была проведена замена масляных выключателей на ВНВ-500, а в 1984-85 годах заменили на более современные автотрансформаторные группы. Эта работа в действующей электроустановке без снижения надежности сети 500 кВ была проведена под руководством начальника подстанции Г.А. Степанова коллективами бригад трестов Электроуралмонтаж и Уралэлектросетьстрой и бригадой ремонтного персонала Южной во главе с Е.Ф. Бушмакиным.

Из воспоминаний Ольги Николаевны Курносовой, дежурного электромонтера ПС Южная с 1973 по 2006 г:

«Годы работы на подстанции - это интересное время. Дружный коллектив, всегда готовый прийти на помощь и выручку, постоянные реконструкции и обновление оборудования - тогда Южная была на передовой, и здесь обязательно внедрялись все новинки. Южная стала кузницей кадров, именно она дала старт многим энергетикам. Здесь было, чему поучиться, и на что посмотреть. Работа была трудная, ответственная, но с задачами мы справлялись, в случае необходимости и днем, и ночью, и на такси, и пешком бежали на работу, чтобы помочь коллегам».

В 1986 году Западные электрические сети возглавил Юрий Федорович Родионов, который внес неоценимый вклад в развитие и модернизацию подстанции Южная.

Этапы реконструкции подстанции в 1990-е гг.

1991 г. - замена ВВН-35 кВ, ТСН-3,4 на ВМУЭ-35 кВ.

1992 г. - замена АТГ-1 на новый трехфазный автотрансформатор 250000 КВА. Введение в работу новой ремонтной мастерской

1993 г. - замена компрессоров, замена АТГ-2, фазы Ж

В 1992 году указом президента РФ сетевое оборудование напряжением 330 кВ и выше в целях обеспечения энергетической безопасности страны установлен государственный контроль. Начался процесс передачи высоковольтного оборудования из АО-энерго в структуру РАО «ЕЭС России».

1 января 2003 года ПС Южная была передана в Свердловское предприятие магистральных электрических сетей филиала «ФСК ЕЭС». А стал Начальником подстанции.Ю.Кайгородов. В 2004 году - начальником подстанции стал А.В. Родин.

Источник

В декабре 1954 года подстанция "Южная" впервые выдала мощность Нижнетуринской ГРЭС через линию электропередачи 220 кВ. Это положило начало созданию на Урале магистральной электросети напряжением 220 кВ.

«Это была первая «220» на всем Урале. Именно она-то и положила начало сооружению Трансуральской сети 220 кВ. Строили ее силами треста «Уралэлектросетьстрой». Строили, не имея ни буровых установок, ни экскаваторов. Строительную часть выполняли солдаты из местных военчастей».

Е.Б. Синегубко, главный инженер Нижнетагильских электрических сетей.

Необходимость строительства линии была обусловлена техническими задачами: промышленность восстанавливалась после военных лет, для энергоемких предприятий не хватало мощностей. Первым начальником подстанции стал Игорь Павлович Малинин, участник ВОВ, летчик-истребитель.

В 1958 году руководство подстанции принял Борис Иванович Лепинский, под его руководством шел перевод энергообъекта на напряжение 500 кВ.

В 1959 году на подстанцию "Южная" впервые было подано напряжение 400 кВ от подстанции "Шагол" (Челябэнерго). Через эту линию Свердловская энергосистема вошла в параллельную работу с Единой энергетической системой европейской части СССР.

Из воспоминаний Б.И. Лепинского, начальника ПС «Южной» с 1958 по 1966 гг.:

«Южная подстанция... Да, именно с нее все начиналось. Я пришел работать на «Южную» в 1958 г. Господи.., 3 км от трамвайной остановки. Там же ничего не было. Железная дорога и пять недостроенных домиков. Эта подстанция - наиважнейший объект. Когда образовались западные электрические сети, ПС Южная была уже переведена на напряжение 500 кВ. А знаете ли вы что такое напряжение 500 кВ? Практически на таком объеме нужно работать в скафандре. Электрическое поле настолько сильное, что кровь портится. Надо отметить, что подстанция Южная всегда была символом Западных электрических сетей. На ней всегда было все самое лучшее: лучшее оборудование, передовые технические новинки и высококласснейшие кадры».

С 1962 года Южная эксплуатировалась Западными электрическими сетями.

К 1980 году 500 кВ оборудование было изношено и физически и морально. Масляные выключатели МКП-500 несколько раз модернизировали, но их ресурс был выработан. В течение 1982-83 годов была проведена замена масляных выключателей на ВНВ-500, а в 1984-85 годах заменили на более современные автотрансформаторные группы. Эта работа в действующей электроустановке без снижения надежности сети 500 кВ была проведена под руководством начальника подстанции Г.А. Степанова коллективами бригад трестов Электроуралмонтаж и Уралэлектросетьстрой и бригадой ремонтного персонала Южной во главе с Е.Ф. Бушмакиным.

Из воспоминаний Ольги Николаевны Курносовой, дежурного электромонтера ПС Южная с 1973 по 2006 г:

«Годы работы на подстанции - это интересное время. Дружный коллектив, всегда готовый прийти на помощь и выручку, постоянные реконструкции и обновление оборудования - тогда Южная была на передовой, и здесь обязательно внедрялись все новинки. Южная стала кузницей кадров, именно она дала старт многим энергетикам. Здесь было, чему поучиться, и на что посмотреть. Работа была трудная, ответственная, но с задачами мы справлялись, в случае необходимости и днем, и ночью, и на такси, и пешком бежали на работу, чтобы помочь коллегам».

В 1986 году Западные электрические сети возглавил Юрий Федорович Родионов, который внес неоценимый вклад в развитие и модернизацию подстанции Южная.

Этапы реконструкции подстанции в 1990-е гг.

1991 г. - замена ВВН-35 кВ, ТСН-3,4 на ВМУЭ-35 кВ.

1992 г. - замена АТГ-1 на новый трехфазный автотрансформатор 250000 КВА. Введение в работу новой ремонтной мастерской

1993 г. - замена компрессоров, замена АТГ-2, фазы Ж

В 1992 году указом президента РФ сетевое оборудование напряжением 330 кВ и выше в целях обеспечения энергетической безопасности страны установлен государственный контроль. Начался процесс передачи высоковольтного оборудования из АО-энерго в структуру РАО «ЕЭС России».

1 января 2003 года ПС Южная была передана в Свердловское предприятие магистральных электрических сетей филиала «ФСК ЕЭС». А стал Начальником подстанции.Ю.Кайгородов. В 2004 году - начальником подстанции стал А.В. Родин.

Источник

Эх, как же интересно ездить в блог-туры! Устаешь порой неимоверно, но уже через день от усталости нет и следа, а впечатления, эмоции и фотографии остаются на всю жизнь. Вот и в этот раз энергокруиз с ТГК был очень насыщенным. Когда мы ездили на Пальеозерскую ГЭС, что находится в Кондопожском районе Карелии, заехали на вулкан Гирвас. Это уникальная природная достопримечательность тех мест. На вулкан он, конечно, похож мало, ведь его возраст примерно 3 миллиарда лет и он уже давно не действует.

2. Название получил от ближайшего поселка – Гирвас. Геологи утверждают, что миллиарды лет назад он был очень активным, а в этом районе Карелии были горы высотой более 6 километров. Но они с годами были "отутюжены" ледниками.

3. Туристы очень любят бывать в этих местах

4. Окрестности здесь очень красивые. Здесь спокойно и тихо. А воздух чистый и вкусный .

.

5. Для туристов здесь рай, вот только бы не гадили

6. Вулкан находится в русле реки Суна

7. Толщина лавы в некоторых местах более 100 метров, а общая площадь лавового поля примерно тысяча квадратных километров.

8.

9.

10. Вот такие уникальные и красивые места есть на просторах нашей Родины.

2. Название получил от ближайшего поселка – Гирвас. Геологи утверждают, что миллиарды лет назад он был очень активным, а в этом районе Карелии были горы высотой более 6 километров. Но они с годами были "отутюжены" ледниками.

3. Туристы очень любят бывать в этих местах

4. Окрестности здесь очень красивые. Здесь спокойно и тихо. А воздух чистый и вкусный

.

.

5. Для туристов здесь рай, вот только бы не гадили

6. Вулкан находится в русле реки Суна

7. Толщина лавы в некоторых местах более 100 метров, а общая площадь лавового поля примерно тысяча квадратных километров.

8.

9.

10. Вот такие уникальные и красивые места есть на просторах нашей Родины.

Аргаяшская ТЭЦ введена в работу 7 июля 1954 года

В 1951 году Постановлением Правительства СССР было принято решение о строительстве на территории Аргаяшского района Челябинской области ТЭЦ мощностью 100 000 кВт для обеспечения технологического процесса химического комбината «Маяк».

Размещение площадки ТЭЦ на восточном берегу озера Улагач в посёлке Новогорный было утверждено Главгорстроем в январе 1952 года. 6 ноября 1952 года приступили к работе по сооружению главного корпуса ТЭЦ. Он строился на мощном скальном основании. Скалу взрывали, заключенные убирали камни. И так снова и снова…

Численность этого строительного участка была около 1000 человек. В основном это были заключенные.

«Эта стройка напоминала строительство Магнитки, ЧТЗ… Главным орудием строителей были по-прежнему лопата, кирка, тачка. И самое главное, что мешало, - грязь»

Разработка проекта первой очереди ТЭЦ выполнялась генеральным проектировщиком – Ленинградским отделением Теплоэлектропроект по заказу и плановому заданию Главгорстроя СССР и 27 июня 1952 года было утверждено Постановлением Совета министров СССР № 2794 – 1054 со сметной стоимостью 235 000 тыс. руб.

Проектным заданием предусматривалось установить два турбогенератора типа ВТ-25-4 и один типа ВК-50-1 и четыре котла производительностью 170 т/час каждый. Соответственно проектному заданию предусматривалось строительство комплекса зданий и сооружений на промплощадке ТЭЦ, сооружений технического водоснабжения, сооружений водопровода и канализации, подъездных автомобильных и железных дорог.

Строительство Новой ТЭЦ на Южном Урале (так она именовалась первоначально) началось в феврале 1952 года Главгорстроем СССР, который выполнял функции заказчика и подрядчика.

Для осуществления строительства прибыли первые его руководители: начальник строительства Карасик Григорий Захарович, главный инженер Кутепов Константин Петрович, начальник участка главного корпуса ТЭЦ Логачев Яков Васильевич, начальник жилищного строительства Полянский, старший прораб главного корпуса Шмелев Александр Емельянович, прорабы главного корпуса Строкань Степан Алексеевич и Алпатов Николай Михайлович, начальник снабжения Истомин Александр Николаевич, прораб арматурных работ Клочко Иван Яковлевич, главный диспетчер строительства Корнейчук Федор Иванович, главный геодезист Голиков Никодим Николаевич, старший инженер по технике безопасности Патлусов Григорий Иванович, нормировщик Филатов Анатолий Васильевич и др. Первым директором станции стал Григореьев Арсентий Яковлевич.

1953 год был годом начала формирования эксплуатационников. Теперь уже и строители, и эксплуатационники дневали и ночевали на строящейся ТЭЦ. Это было необходимо, так как те люди, кому принимать эстафету у строителей, должны были своими руками пощупать все оборудование, на котором им предстояло работать в будущем.

Все сооружения первой очереди ТЭЦ в необходимом комплексе для пуска станции в эксплуатацию были закончены в 1954 году.

7 июля 1954 года был растоплен котлоагрегат №1, в тот же день включен в работу турбоагрегат №1. Это был исторический момент, станция ожила, начала набирать обороты. День 7 июля с 1954 года, стал днем рождения Аргаяшской ТЭЦ.

Позже за первой очередью последует вторая, а затем и третья. Отдельные агрегаты вводились в следующие сроки:

турбогенератор №1 и котлоагрегат №1 – 7 июля 1954 года

турбогенератор №2 – 26 августа 1954 года

турбогенератор №3 – 31 октября 1954 года

котлоагрегат №2 – 9 августа 1954 года

котлоагрегат №3 – 3 октября 1954 года

котлоагрегат №4 – 14 марта 1955 года

19 августа 1954 года заместитель министра электростанций СССР В. Ермаков отдал приказ № 97-а о переименовании Новой ТЭЦ на Южном Урале в Аргаяшскую ТЭЦ.

В 1967 году введен в работу котел № 9 типа ПК-14 производительностью 230 т.час.

На Аргаяшской ТЭЦ впервые на Урале внедрялась автоматика пуска турбоагрегатов, была полностью механизирована разгрузка топлива на открытом складе.

Оборудование станции приспособлено к работе как на угле, так и на газе. Уголь составляет около 50% от топливного баланса станции.

Аргаяшская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией и паром ПО «Маяк», а также снабжает тепловой энергией город Озёрск и поселок Новогорный.

В настоящее время ТЭЦ входит в состав ОАО «Фортум».

Источник

В 1951 году Постановлением Правительства СССР было принято решение о строительстве на территории Аргаяшского района Челябинской области ТЭЦ мощностью 100 000 кВт для обеспечения технологического процесса химического комбината «Маяк».

Размещение площадки ТЭЦ на восточном берегу озера Улагач в посёлке Новогорный было утверждено Главгорстроем в январе 1952 года. 6 ноября 1952 года приступили к работе по сооружению главного корпуса ТЭЦ. Он строился на мощном скальном основании. Скалу взрывали, заключенные убирали камни. И так снова и снова…

Численность этого строительного участка была около 1000 человек. В основном это были заключенные.

«Эта стройка напоминала строительство Магнитки, ЧТЗ… Главным орудием строителей были по-прежнему лопата, кирка, тачка. И самое главное, что мешало, - грязь»

Разработка проекта первой очереди ТЭЦ выполнялась генеральным проектировщиком – Ленинградским отделением Теплоэлектропроект по заказу и плановому заданию Главгорстроя СССР и 27 июня 1952 года было утверждено Постановлением Совета министров СССР № 2794 – 1054 со сметной стоимостью 235 000 тыс. руб.

Проектным заданием предусматривалось установить два турбогенератора типа ВТ-25-4 и один типа ВК-50-1 и четыре котла производительностью 170 т/час каждый. Соответственно проектному заданию предусматривалось строительство комплекса зданий и сооружений на промплощадке ТЭЦ, сооружений технического водоснабжения, сооружений водопровода и канализации, подъездных автомобильных и железных дорог.

Строительство Новой ТЭЦ на Южном Урале (так она именовалась первоначально) началось в феврале 1952 года Главгорстроем СССР, который выполнял функции заказчика и подрядчика.

Для осуществления строительства прибыли первые его руководители: начальник строительства Карасик Григорий Захарович, главный инженер Кутепов Константин Петрович, начальник участка главного корпуса ТЭЦ Логачев Яков Васильевич, начальник жилищного строительства Полянский, старший прораб главного корпуса Шмелев Александр Емельянович, прорабы главного корпуса Строкань Степан Алексеевич и Алпатов Николай Михайлович, начальник снабжения Истомин Александр Николаевич, прораб арматурных работ Клочко Иван Яковлевич, главный диспетчер строительства Корнейчук Федор Иванович, главный геодезист Голиков Никодим Николаевич, старший инженер по технике безопасности Патлусов Григорий Иванович, нормировщик Филатов Анатолий Васильевич и др. Первым директором станции стал Григореьев Арсентий Яковлевич.

1953 год был годом начала формирования эксплуатационников. Теперь уже и строители, и эксплуатационники дневали и ночевали на строящейся ТЭЦ. Это было необходимо, так как те люди, кому принимать эстафету у строителей, должны были своими руками пощупать все оборудование, на котором им предстояло работать в будущем.

Все сооружения первой очереди ТЭЦ в необходимом комплексе для пуска станции в эксплуатацию были закончены в 1954 году.

7 июля 1954 года был растоплен котлоагрегат №1, в тот же день включен в работу турбоагрегат №1. Это был исторический момент, станция ожила, начала набирать обороты. День 7 июля с 1954 года, стал днем рождения Аргаяшской ТЭЦ.

Позже за первой очередью последует вторая, а затем и третья. Отдельные агрегаты вводились в следующие сроки:

турбогенератор №1 и котлоагрегат №1 – 7 июля 1954 года

турбогенератор №2 – 26 августа 1954 года

турбогенератор №3 – 31 октября 1954 года

котлоагрегат №2 – 9 августа 1954 года

котлоагрегат №3 – 3 октября 1954 года

котлоагрегат №4 – 14 марта 1955 года

19 августа 1954 года заместитель министра электростанций СССР В. Ермаков отдал приказ № 97-а о переименовании Новой ТЭЦ на Южном Урале в Аргаяшскую ТЭЦ.

В 1967 году введен в работу котел № 9 типа ПК-14 производительностью 230 т.час.

На Аргаяшской ТЭЦ впервые на Урале внедрялась автоматика пуска турбоагрегатов, была полностью механизирована разгрузка топлива на открытом складе.

Оборудование станции приспособлено к работе как на угле, так и на газе. Уголь составляет около 50% от топливного баланса станции.

Аргаяшская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией и паром ПО «Маяк», а также снабжает тепловой энергией город Озёрск и поселок Новогорный.

В настоящее время ТЭЦ входит в состав ОАО «Фортум».

Источник