Источник

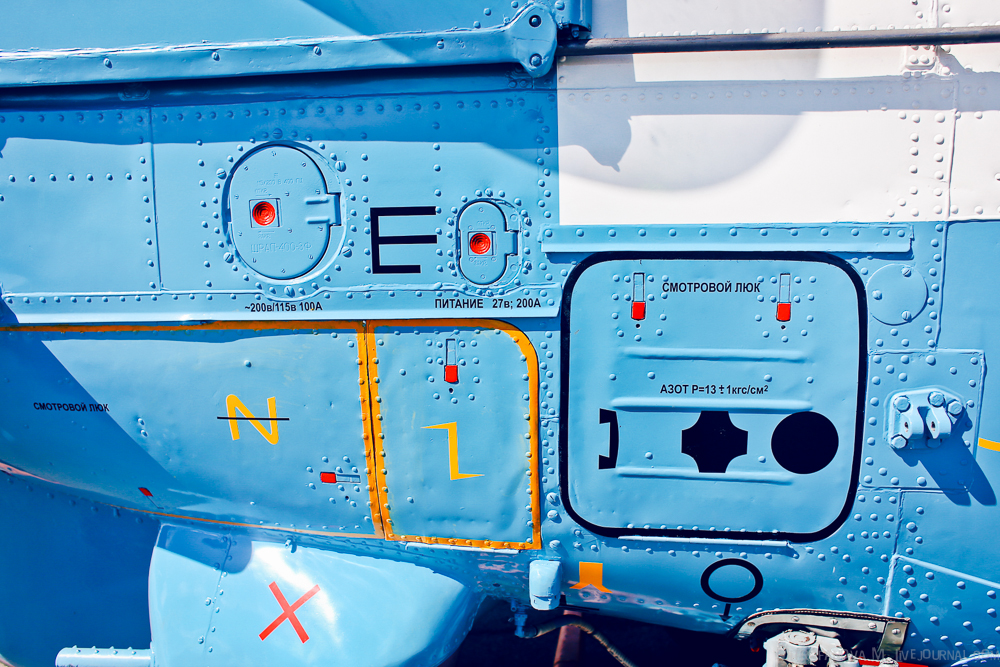

avp23649 в Вертолёт Ми-2

avp23649 в Вертолёт Ми-2

bmpd в Полимерно-композитное производство на МиГе в Луховицах

bmpd в Полимерно-композитное производство на МиГе в Луховицах

leonovvaleri в Кирпичное клеймо ЦЗСМ-1949

leonovvaleri в Кирпичное клеймо ЦЗСМ-1949

mitrofanova_m в Вертолётная площадка в Пулково

mitrofanova_m в Вертолётная площадка в Пулково

kerrangjke в Логово комаров

kerrangjke в Логово комаров

i_korotchenko в Для радиоэлектронного подавления самолетов системы AWACS

i_korotchenko в Для радиоэлектронного подавления самолетов системы AWACS

doroshenko_us в Это не будущее и это не трансформеры! Это противокорабельный ракетный комплекс "Рубеж"...

doroshenko_us в Это не будущее и это не трансформеры! Это противокорабельный ракетный комплекс "Рубеж"...

oesolod в Убежище №*5

oesolod в Убежище №*5

kuleshovoleg в Прогулка по "Коммуне", старейшему кораблю российского флота.

kuleshovoleg в Прогулка по "Коммуне", старейшему кораблю российского флота.

.

.

. Фотик дали друзья с Севастополя. Китовый..Эх. Не вовремя сломалась моя сонька.

. Фотик дали друзья с Севастополя. Китовый..Эх. Не вовремя сломалась моя сонька.

) "..Любопытно, что сталь, из которой строили этот корабль, 25 лет вымачивалась в белорусских болотах. Она оказалась настолько прочной, что время недавнего ремонта практически не было обнаружено износа корпуса корабля. Заменили только несколько листов на палубе..."

) "..Любопытно, что сталь, из которой строили этот корабль, 25 лет вымачивалась в белорусских болотах. Она оказалась настолько прочной, что время недавнего ремонта практически не было обнаружено износа корпуса корабля. Заменили только несколько листов на палубе..."

leonovvaleri в Канализационный люк «Московская Городская Управа»

leonovvaleri в Канализационный люк «Московская Городская Управа»

rais

rais

wasin и фантастическая девочка в холле отеля. Пока кто-то заселялся, другие завтракали. Ни суеты, ни толкотни, всё грамотно организовано.

wasin и фантастическая девочка в холле отеля. Пока кто-то заселялся, другие завтракали. Ни суеты, ни толкотни, всё грамотно организовано.

ntv вручили пистолет-пулемет Шпагина

ntv вручили пистолет-пулемет Шпагина

.

.

dervishv отвлекал белорусских военных

dervishv отвлекал белорусских военных

michail_shor подрабатывал официантом)

michail_shor подрабатывал официантом)

groznyboy, привет!

groznyboy, привет!

q3d Стас, Доля

q3d Стас, Доля  letohin Иван и Петрусь

letohin Иван и Петрусь

))

))

kerrangjke в Пустое поле вместо завода

kerrangjke в Пустое поле вместо завода

известен производством надёжных авиационных двигателей, в Сызрани находится прославленное авиационное училище военных лётчиков, которое отмечает в этом году свой 75-летний юбилей - единственное училище в России, которое готовит вертолётчиков.

известен производством надёжных авиационных двигателей, в Сызрани находится прославленное авиационное училище военных лётчиков, которое отмечает в этом году свой 75-летний юбилей - единственное училище в России, которое готовит вертолётчиков.

v1054047 в Город - "Курорт", часть 2

v1054047 в Город - "Курорт", часть 2