ignat_chernyaev в Метрострой ФР...

ignat_chernyaev в Метрострой ФР... Спустя ровно полгода после нашего последнего визита мы заглянули сюда снова, на этот раз вместе с

Танкистом и Майей. Изменения, произошедшие с тех пор, видны на лицо - стало намного чище, почти везде уже уложены пути, активно ведётся монтаж контактного рельса. На этот раз маршрут был тот же, побывать удалось на Международной и в тупиках за ней.

Танкистом и Майей. Изменения, произошедшие с тех пор, видны на лицо - стало намного чище, почти везде уже уложены пути, активно ведётся монтаж контактного рельса. На этот раз маршрут был тот же, побывать удалось на Международной и в тупиках за ней.1.

2. На станции уже облицевали металлом несколько колонн, в живую смотрится неплохо, а эффект неаккуратности вызван плёнкой, которой эти колонны временно закрыты:

3. Очередное новшество - НИП не будет наклеиваться полоской, как раньше, теперь он выполнен из плитки и является частью отделки путевой стены:

4. Задел под второй выход, сейчас эта лестница ведёт в никуда:

5. Вездесущая мозаика в торце станции, куда ж без неё =)

6. Спускаемся по направлению к тупикам:

7. Почти сразу же - межпутейная сбойка:

8. По другую сторону подходняк к будущей вентиляционной шахте:

9.

10. Камера съездов:

11. Третий путь, где будет осуществляться оборот составов до открытия следующей очереди пятой линии. Тут уже смонтирован служебный мостик, но всё ещё очень грязно:

12. В конце тупика - вертикальная сбойка с будущими перегонами в сторону проспекта Славы:

.

.

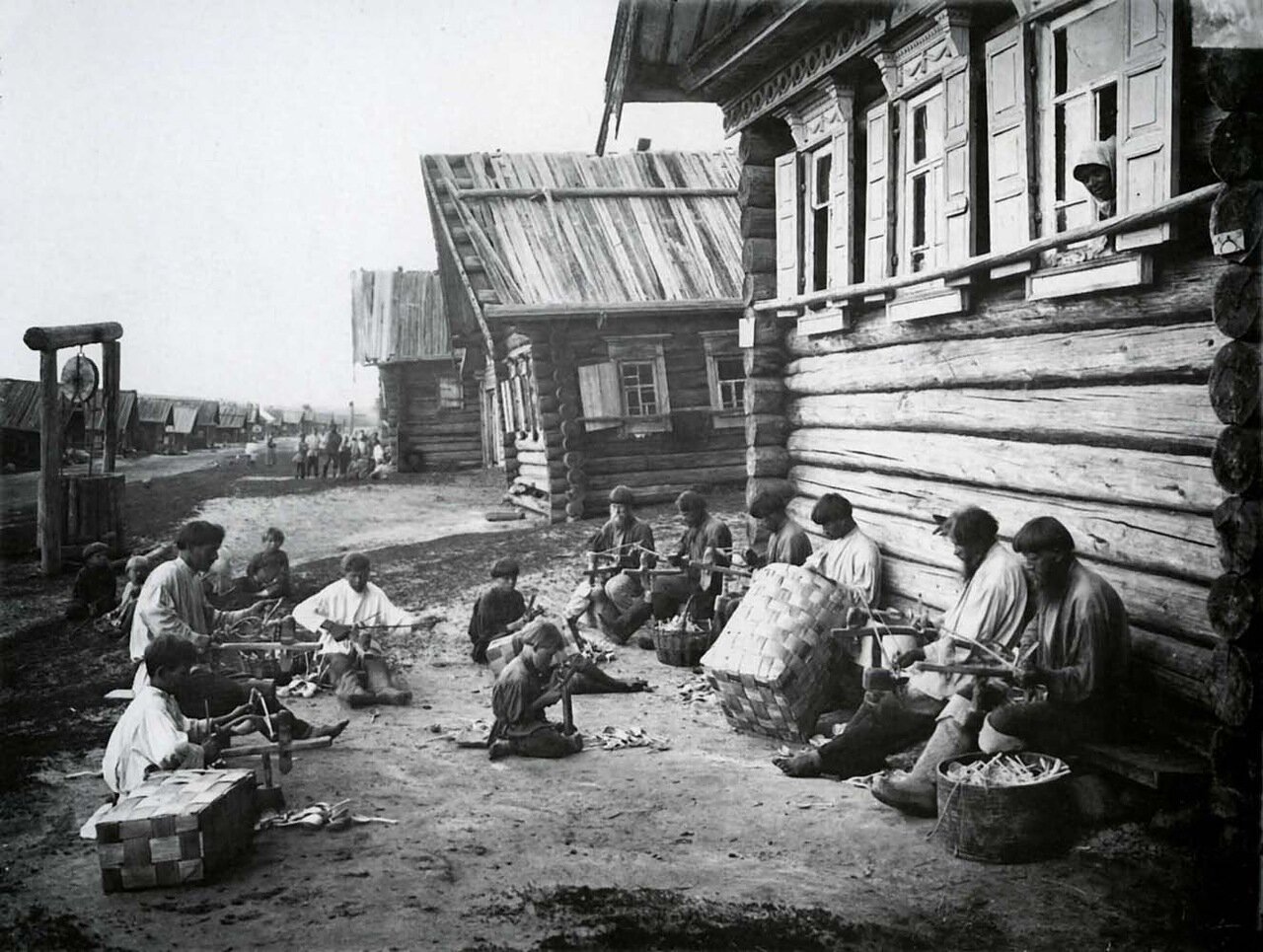

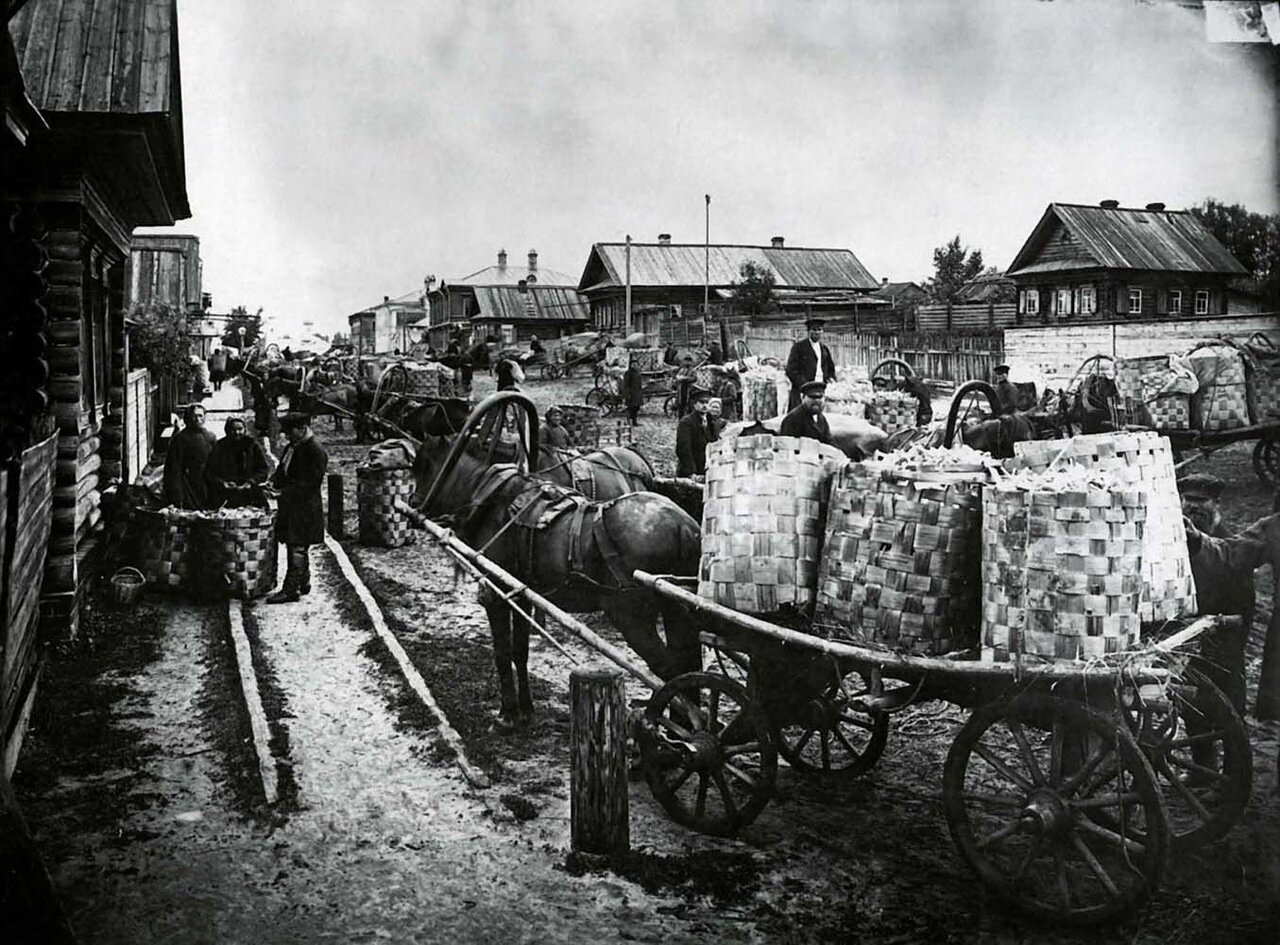

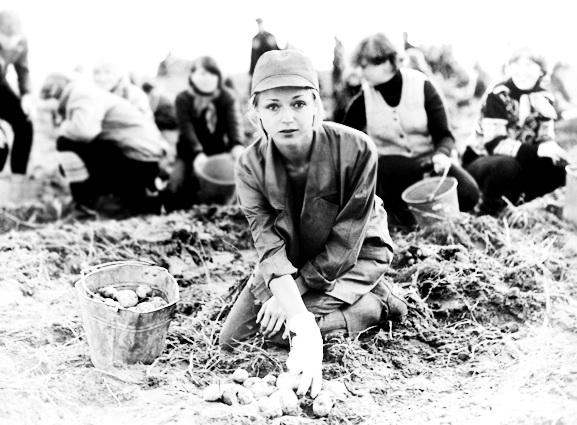

, но вся жизнь в колхозе слилась в какой-то один затяжной кошмар... Не было у меня ни романтических историй, ни героических похождений, ни трепетных единений с природой -- только непрерывная работа и столь же непрерывная пьянка. Как мне потом сказал мой двоюродный брат, всю жизнь проживший в деревне -- "А ты думаешь, местные как-то иначе живут?"

, но вся жизнь в колхозе слилась в какой-то один затяжной кошмар... Не было у меня ни романтических историй, ни героических похождений, ни трепетных единений с природой -- только непрерывная работа и столь же непрерывная пьянка. Как мне потом сказал мой двоюродный брат, всю жизнь проживший в деревне -- "А ты думаешь, местные как-то иначе живут?"