На заводе производят широкую линейку напитков, но особой гордостью считается квас.

О ЗАВОДЕ

Завод в Кожевниково был построен в 60-х годах прошлого века. В тяжелые перестроечные времена предприятие пришло в упадок; новая жизнь завода началась в сложном 1999 году, когда производство под руководством Виталия Никитаса взяло курс на реабилитацию производства напитков широкого потребления.

- 1999 год является знаковым для завода, - рассказывает Виталий Никитас. - Все, что было до, и все, что после - это стороны одной бесконечности, от минуса до плюса. Поэтому 99-й год - нулевой, с него мы и ведем свой отсчет.

По его словам, главный принцип работы завода - контроль за качеством и использование натуральной продукции, никакого вредоносного сырья и материалов.

- С конкурентами мы не боремся, мы боремся за качество, - подчеркивает Виталий Никитас. - Видимо, то качество, которое мы предлагаем на рынке, является той фавортой, на основе которой и идем. Мы постоянно выпускаем новую продукцию, да и наши конкуренты не чураются, многое перенимают у нас.

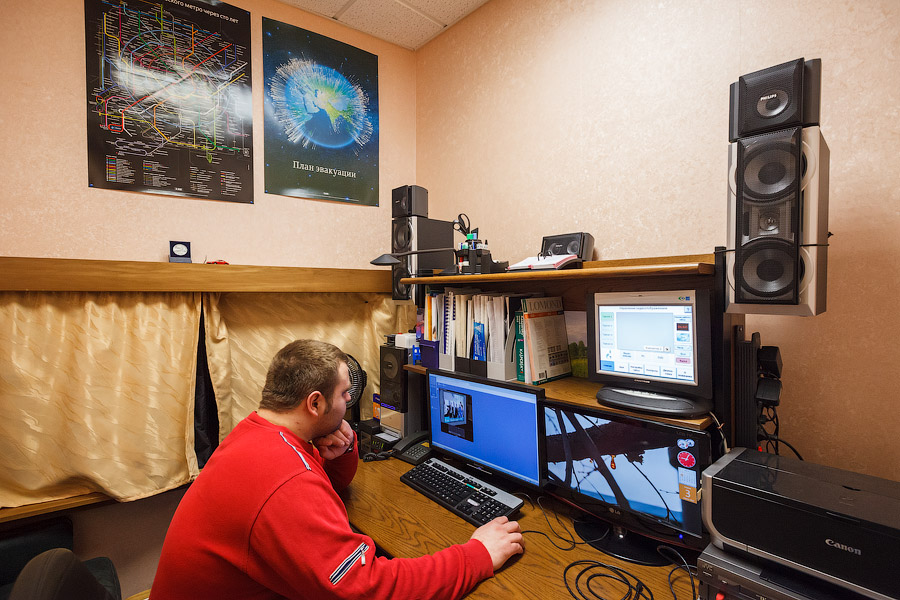

На заводе работает команда с профильным образованием, к тому же все сотрудники постоянно повышают квалификацию, посещают мастер-классы, и отчитываются о полученных знаниях перед руководством.

- Я сам не только директор, но и состою в научной группе, также числюсь доцентом в Кемеровском Технологическом Институте Пищевой Промышленности, являюсь кандидатом технических наук. Так что руковожу не только организационными, но и непосредственно рабочими процессами.

По словам директора Виталия Никитаса, оборудование, которое стоит на заводе, по сути ничем не отличается от оборудования таких заводов, как «Балтика» или «Heineken». Но главное — не само оборудование, а умение с ним обращаться: «Ведь если по компьютеру стучать молотком, лучше работать он от этого не будет».

- Планы на будущее простые - продавать продукцию Америке, - говорит Виталий Никитас. - Кто продает в Америке, тот продает во всем мире. Как говорят японцы, если ты не придумал бизнес на 100 лет, тогда не стоит им заниматься.

КАК ВАРЯТ КВАС

Итак, как же варят квас, который пьют по всей стране?

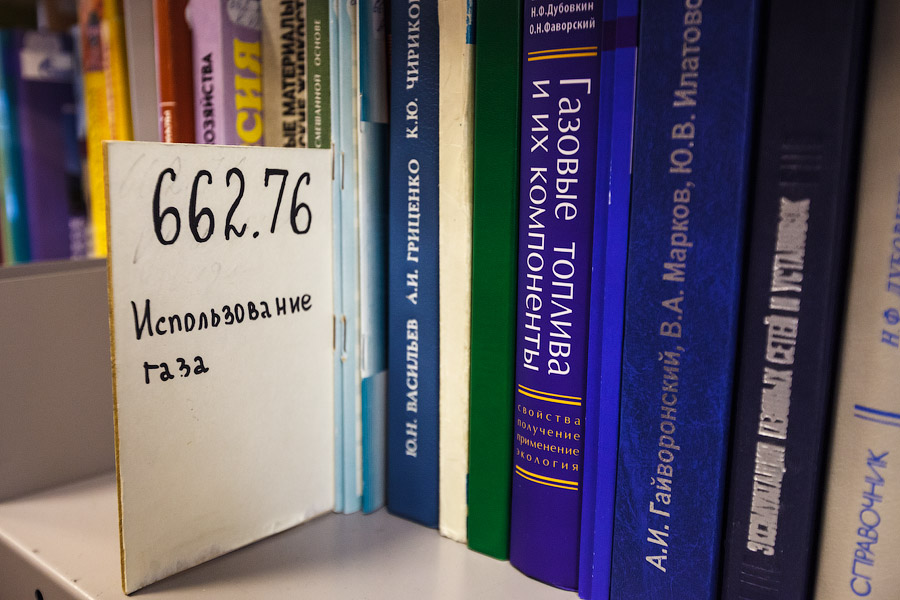

Шаг первый - производственная лаборатория

Лаборатория в процессе приготовления любых напитков является ступенью как первой, так и завершающей, поэтому здесь всегда можно увидеть и входное сырье и готовую продукцию. Все, что потом пойдет в производство, первоначально направляется в лабораторию для проверки качества.

Уникальная технология изготовления кожевниковского кваса была разработана Международным Исследовательским Центром «Пиво и напитки XXI век». Она заключается в том, что в основе — не молочно-кислые бактерии, как принято на других производствах, а пивные дрожжи. За счет этого квас получается сладковатый, но в то же время с определенной резкостью, так сказать, «щекочущий».

Здесь же, в лаборатории, выращиваются дрожжи. Дрожжевые культуры в пробирках поступают на Кожевниковский завод из Германии. Первично на выращивание дрожжевой культуры уходит порядка 10 дней. При этом из одной колбы получается до нескольких тонн рабочих дрожжей.

На выходе из производственной лаборатории стоит «шкаф стойкости», где хранится несколько бутылок с каждой партии произведенных напитков. Бутылки хранятся в шкафу до окончания своего срока годности, таким образом можно отследить качество выпускаемой продукции. К тому же, завод всегда имеет контрольные образцы на случай претензий со стороны потребителей.

Кроме того, в лаборатории определяется и фактический срок годности напитков, который всегда пишется с запасом: если, к примеру, фактическая стойкость напитков составляет 60 суток, то на этикетке пишется 30 — свежий продукт намного вкуснее и пьется лучше.

Шаг второй - варка кваса

При производстве кваса применяется светлый ячменный солод, ржаной солод - ферментированный и не ферментированный, сахар и концентрат квасного сусла. Ржаной солод используется только для изготовления кваса, именно он дает этому традиционному русскому напитку аромат ржаного хлеба.

В варочное отделение завода зерно поступает по системе зерноподачи на дробилку кондиционного помола, где сразу происходит смешивание зерна с водой. Таким образом достигается хорошее качество дробления, к тому же такая дробилка отличается от общепринятых тем, что совсем не пылит.

В дробилке создается так называемая заторная масса, которая потом передается в заторный котел. Здесь уже происходит варка квасного сусла - полуфабриката для приготовления кваса.

Варка одной партии кваса занимает порядка 10-12 часов. Но так как оборудование работает циклично, одновременно может происходить до пяти варок: одна осветляется, вторая кипит, третья фильтруется, четвертая затирается, пятая дробится.

Охлажденное сусло отправляется по трубопроводам в бродильное отделение.

Шаг третий — бродильное отделение

Бродильное отделение - это настоящее детище директора завода Виталия Никитаса. Если варочное отделение было реконструировано, то цех брожения был построен с нуля.

Цех укомплектован 24 цилиндроконическими аппаратами разного объема (так называемые ЦКТ), где и происходит брожение. Шесть точно таких же аппаратов недавно установили на улице, на территории завода. Они гораздо больше по объему и в ближайшем будущем вокруг них будет построен новый цех.

На каждом аппарате висит планшет, где написано, какого числа квас или любой другой напиток брожения поступил в бродильное отделение и какой это сорт. В процессе брожения, раз в сутки, мастер обязательно делает технологический анализ напитка.

Весь цех в процессе работы обслуживает 3 человека: мастер, слесарь и обработчик. Здесь, как и на всем заводе, практически все автоматизировано.

В цилиндроконических аппаратах брожение происходит при высокой температуре и длится всего несколько часов. Но квасу много времени не требуется, иначе в нем будет высокий процент содержания спирта. По регламенту, процент содержания алкоголя в квасе не должен превышать 1,2 об.

По завершению брожения лаборатория берет квас на анализ. Если с проверкой на качество все в порядке, продукт поступает в зону фильтрации.

Шаг четвертый - зона фильтрации

Цех фильтрации обслуживают те же мастер и слесарь, которые работают в бродильном отделении. Здесь квас проходит сепарацию - процесс, при котором дрожжи отделяются от самого напитка. Затем он поступает на кизельгуровый фильтр.

Кизельгур — материал, представляющий собой дробленые панцири ракушек разных фракций: грубые, средние и мелкие. За счет этого можно получать напитки разной степени очистки.

Квас проходит через слой намытого кизельгура - этот процесс похож на очистку воды с помощью песчаного или угольного фильтра. Затем он фильтруется еще раз, проходя на этот раз через фильтркартон - смесь целлюлозы и кизельгура с разным размером пор. Таким образом, если в квасе и остались какие либо микроорганизмы, через этот фильтр они уже не пройдут. Уже после этого квас попадает в каркас готовой продукции.

Шаг пятый - розлив в кеги

Кеги - это возвратная тара, поэтому при поступлении на завод ее тщательно готовят к повторному использованию. Первый этап – наружная мойка кег. Тару ополаскивают, моют щелочью и кислотой. Лаборатория проверяет смываемость моющего раствора, затем кеги пропариваются острым паром - минимум 140 градусов.

Кроме того, перед каждым запуском линии пропускается так называемая тест-кега - она с окошечками, через которые очень хорошо видно все происходящие процессы, и с датчиками, показывающими качество промывки.

После заполнения кеги выходят на конвейер, где проходит контрольные весы. И если вес кеги соответствует норме (около 63 кг), она проходит дальше по линии, где уже снимается грузчиками и покидает завод.

Цех розлива ПЭТ-продукции

Линяя розлива ПЭТ-продукции также полностью автоматизирована. Изначально бутылки, в которые будут разливаться напитки, приходят в виде преформ — заготовок. Они направляются в специальную машину, которая за счет горячего воздуха и высокой температуры выдувает бутылки в зависимости от выбранной формы.

Готовая тара по транспортеру направляется к машине розлива. И несмотря на то, что бутылка только что выдута, она ополаскивается стерильной водой и идет в зону розлива, где автоматически наполняется. Здесь же закручиваются крышки, наклеиваются этикетки и ставится дата розлива.

О ПРОДУКЦИИ

На ЗПП «Кожевников» варят два сорта кваса - «Мономах» (разливается в кеги) и «Берендей».

Совсем скоро завод выйдет на рынок с новинками, к выпуску готовится целая линейка безалкогольных напитков — это газировка, холодный чай, энергетики. Технологи Кожевниковского завода поставили задачу создать совершенно новый продукт — энергетик на натуральной, растительной основе, заменив кофеин и таурин на экстракт женьшеня и лимонника. Помощь в разработке нового напитка оказывают ученые из кемеровского Института Пищевой Промышленности.

Сейчас ЗПП «Кожевниково» готов предложить потребителям продукт принципиально нового качества. Предприятие провело ребрендинг всей выпускаемой продукции, основным преимуществом которого является не только обновленный облик уже известных марок, но и существенное повышение качества. Достигнуть этого на заводе смогли путем глобальной модернизации оборудования и внедрения международных стандартов контроля качества. Сотрудники завода с гордостью говорят, что производят продукт европейского уровня.

Текст, фото: Анна Афанасьева

Источник

.

.